いざ、出航

和歌山港から南海フェリーに乗って徳島港へ。徳島へは高速バスでも行けるが(むしろその方が安くて早い)、旅情気分を高めるため敢えて船旅を選んだ。素晴らしい晴天に恵まれて、これから始まる未知の日々への期待が膨らむ。

昼過ぎには徳島に着いたので、翌日のルートの予習も兼ねて1番札所・霊山寺へお遍路グッズ(金剛杖、菅笠)を調達しに行った。案の定?、最寄り駅の板東駅には特に1番札所への大々的な案内もなくさっそく右往左往するが、駅舎を背にまっすぐ進めば、これから毎日お世話になる「歩き遍路みちしるべ」が見えてくる。

| 日付 | 2025.04.09(水) |

| 天候 | 晴れ(12℃〜19℃) |

| 行程 | 自宅から徳島市内へ(前泊) |

| 09:00 南海なんば駅 → 13:30 JR徳島駅 09:10-10:15 南海電鉄南海線・和歌山港行き 特急サザン9号(乗¥970 指¥520) 10:35-12:50 南海フェリー・下り(徳島行き)第5便「あい」号(¥2,500) 13:05-13:26 徳島市営バス4号線・徳島駅前行き(¥250) 14:00 ホテルへ荷物預け 14:26 徳島駅→14:46板東駅 JR高徳線・板野行き(¥330) 15:10 霊山寺(お参り、金剛杖&菅笠購入) 16:47 板東駅→17:08徳島駅 JR高徳線・徳島行き(¥330) 17:30「HOSTEL PAQ tokushima 」チェックイン | |

| お宿 | HOSTEL PAQ tokushima 【ドミトリー朝食付き ¥3,078/定員:40人/15:00〜 】 (4/1 22:30 Booking予約) |

| 費用 | 交通費 ¥4,900 食 費 ¥1,525 金剛杖 ¥2,000 菅笠 ¥2,200 洗濯代 ¥700 宿泊費 ¥3,078 合計 ¥14,403 |

・板東駅から1番札所霊山寺へは駅舎を背にして進み、突き当たりを左折(その後はみちしるべ豊富)

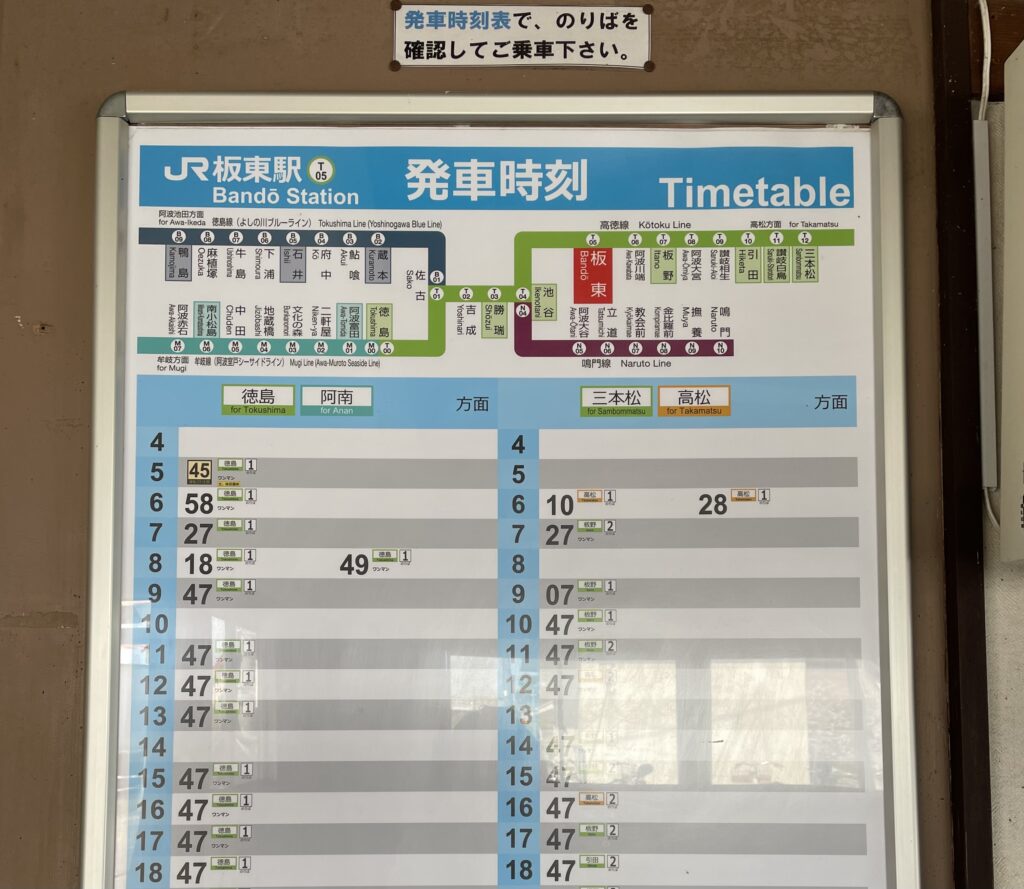

・板東駅から電車に乗る時は、何番線のホームから出発するか要確認!(駅舎内の時刻表に記載あり)

巡礼の地、四国へ

午前9時、南海なんば駅から特急サザンに乗り、フェリーの出発地である和歌山港に向かう。なんば駅の改札を入ると特急専用の券売機があり、そういうものかと思って特急券(座席指定券)を購入したが、自由席車両は乗車券だけで乗れた模様。お、おう…520円…。まあ、前向き座席に広々と座って景色が見れたしいいか。ちなみに同じ指定席車両には私を含めて乗客は2人。貸切状態である。

電車の到着からフェリーの出航までは20分しかないが、駅改札を出てからフェリー乗り場への経路案内は分かりやすく、5分もかからずに乗船口に着く。予約はしていなかったが、繁忙期でもないのでこちらも問題なし(※事前にネット予約しておくと100円お得らしい)。切符を買わなくてもクレジットカードでタッチ決済ができ、「時代は進んでいるなあ…」と関心しながら乗船する。

徳島港までは2時間半ほどの航海になるが、普段海も高い山もない内陸で暮らしているため全てが珍しく、船内を探検したり甲板に出てみたり、自販機コーナーでアイスを買ってみたりしていたらあっという間に徳島港が近づいてきた。徳島市のシンボルである眉山が見える。

無事に乗せてきてくれた「あい」ちゃんにお礼を言って下船し、まずは次に乗る徳島市営バスの乗り場を確認する。ターミナルのすぐ前、あまりにも分かりやすい。売店をひやかしたりフェリーの写真を撮りにいったりと余裕をかましながら徳島駅前行きのバスが来るのを待った。

ここまで予定通り順調にきている。事前にネットで経路を調べていた時は「どこかで迷って、乗り継ぎに間に合わなかったらどうしよう」とGoogle MAPを舐めるように見てシミュレーションしていたが、実際に現地に行ってみると案外簡単だったりするものだ。

1番札所へのルートを予行演習(徳島駅〜板東駅)

JR徳島駅から今日のお宿までは歩いて10分ほど。ザックを置かせてもらい、身軽になってからもう一度徳島駅へ。ここからJR高徳線に乗って、「板東駅」へ向かう。板東駅は、四国巡礼始まりの地である1番札所・霊山寺(りょうぜんじ)の最寄り駅。霊山寺の納経所にはこれから巡礼を始める人のためにお遍路用品が揃えられているとのことなので、明日のルートの下見も兼ねて、金剛杖と菅笠を調達しに行く。他のものは全てインターネットで事前に揃えたが、これらは嵩張るので現地で購入しようと思っていたのだ。

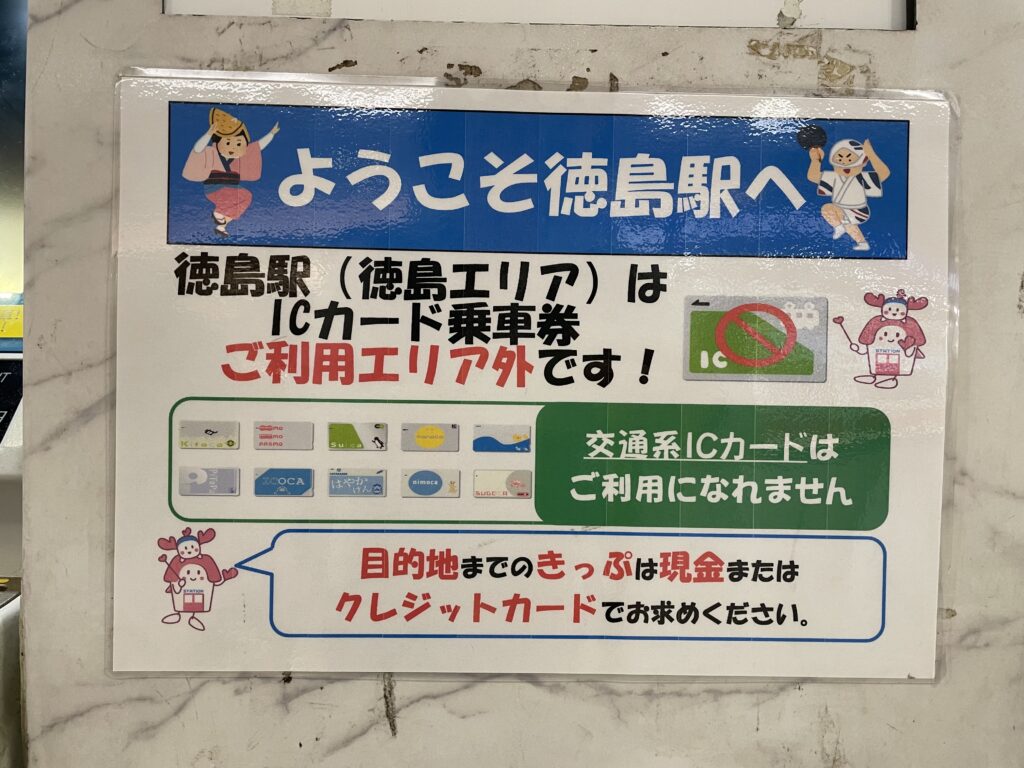

切符を買おうと徳島駅の構内に入ったところで、初めて「お遍路さん」の姿を見かけた。白衣に菅笠。これまで映像でしか見たことのなかった光景が目の前にある。四国中で、この装束を身にまとって今日も巡礼している人がいるのだ。スーツ姿の人や学生、観光客に混じって白装束のお遍路たちが行き交う、この風景が日常に根付いている、改めて考えると四国はすごく不思議な土地だ。

徳島駅は県庁所在地の駅にも関わらず、自動改札ではなかった。予想した通り券売機もICカードが使えず、現金でお支払い(クレジットカードでの買い方はよく分からず諦めた)。紙の切符なんて久しぶりだ。改札で日付のハンコを押してもらってホームへ向かう。普段JR沿線ではないので、国鉄時代を思わせる古びた駅舎にも「旅に来た」感じがしてわくわくする。ホームに着くと、こぢんまりとした1両編成のワンマンカーが待っていた。

徳島駅を出てしばらくは市街地を走るが、吉野川を渡ると次第にのどかな田園風景が広がってくる。板東駅は非自動改札の無人駅、運転手さんに切符と整理券を渡して下車する。学生たちの定期券を確認したり、ワンマンカーの運転手さんは忙しい。駅舎内にぽつねんと券売機があったので、あらかじめ帰りの切符を購入しておいた。徳島駅と違ってこちらは現金のみ、かつ紙幣は千円札のみの対応。地方の旅ではいかに千円札(それもできれば旧札)を作って持っておくかが結構重要である。

さて、霊山寺に行くにはどっちかな?…駅舎内にも、駅広場にもぱっと見て分かるところには何の案内もない。駅舎の外壁に貼られていた新しめの看板は「第九の里」推しで、そのエリア内に含まれているから一番札所も入れておきました〜みたいな書かれ方をしていた。まっすぐ進んで、左折1回、右折1回で着くようだ。

地図の示すとおり駅舎を背にまっすぐ進むと突き当たりに閉店した商店?があり、そのシャッターには「祈願 四国霊場八十八ヶ所 世界文化遺産登録」の文字が。それならまず駅にもうちょっと大きく矢印をください…。と思いながら近づいていくと、記念すべき最初の「歩き遍路みちしるべ」を発見!これから毎日、毎日このみちしるべに助けられながら(そして時には惑わされながら笑)歩くことになる。

(ちなみに「みちしるべ」はこのような親切なものだけでなく、お手製の札だったり、赤い矢印だけだったり、何百年も前の石柱だったりと様々な形式があり、それらのサインを総動員して歩かなければならない。特に石柱はひっそり佇んでいることも多く、最初のうちは見落としがち。)

1番札所・霊山寺にて、巡礼開始のご挨拶

駅からゆっくり歩いて20分ほどで、横断歩道の向こうに1番札所・霊山寺が見えてきた。山門には満開の桜が咲き誇っている。そして、たくさんのお遍路さんの姿が。これから参拝の人、参拝を終えてきたと思われる人。いよいよここに来た。自分も明日からあの装束を身に着けて「おへんろさん」になるのだ。

買い出しの前に、ご挨拶のお参りをした。山門をくぐると大きな池があり、境内には常に水の音がしてとても心地がよい空気だった。本堂は正面の松林の奥にあり少し薄暗く見えたが、近づいてみると広い堂内の天井一面が見事な吊り灯篭に埋め尽くされており、圧倒されてしばし見入ってしまった。…どうやら中まで入ってもいいみたい。恐る恐る堂内へ。

お遍路式の参拝は明日からにして、今日はただ、手を合わせて心の中でご挨拶をする。明日から四国巡礼を始めさせていただきます。道中大過なく無事に歩けますようにお見守りください。よろしくお願いいたします。……

…ふと気づくと、本堂には誰もいなくなっていた。あんなにたくさんいた参拝者たちはどこへ?しんと静まり返った本堂の中でひとりきりでご本尊に向かっていると、ふと空間が現実から切り離されて、世界に自分と目の前の仏さましかいないような不思議な感覚に陥る。

ーまただ、と思った。なぜか昔から、寺社仏閣にお参りすると、いつの間にかひとりの空間が用意されていることがよくあるのだ(実際この四国遍路でもそういうことが多かった)。ゆっくりしていきなさい、というお許しなのか、もっと自分の内面と語らいなさい、ということなのだろうか。サンティアゴ巡礼で、教会の椅子に座っていつまでもイエス像を見つめていた時のことが思い出された。

しばらくすると、ひとりの外国人女性が大きなザックを背負って現れた。ドイツから来たリンダさん。スペインでもお世話になり倒したGoogle翻訳先生を駆使して英語とドイツ語混じりでやり取りする。彼女は今日ここからお遍路開始とのこと。お互いの巡礼の無事と再会を願って、初めての納め札交換をした(お遍路同士の名刺交換みたいなもの)。なにかの魔法のように人の波がぱたりと途絶えた本堂で、ふたり並んで改めてご本尊に手を合わせた。

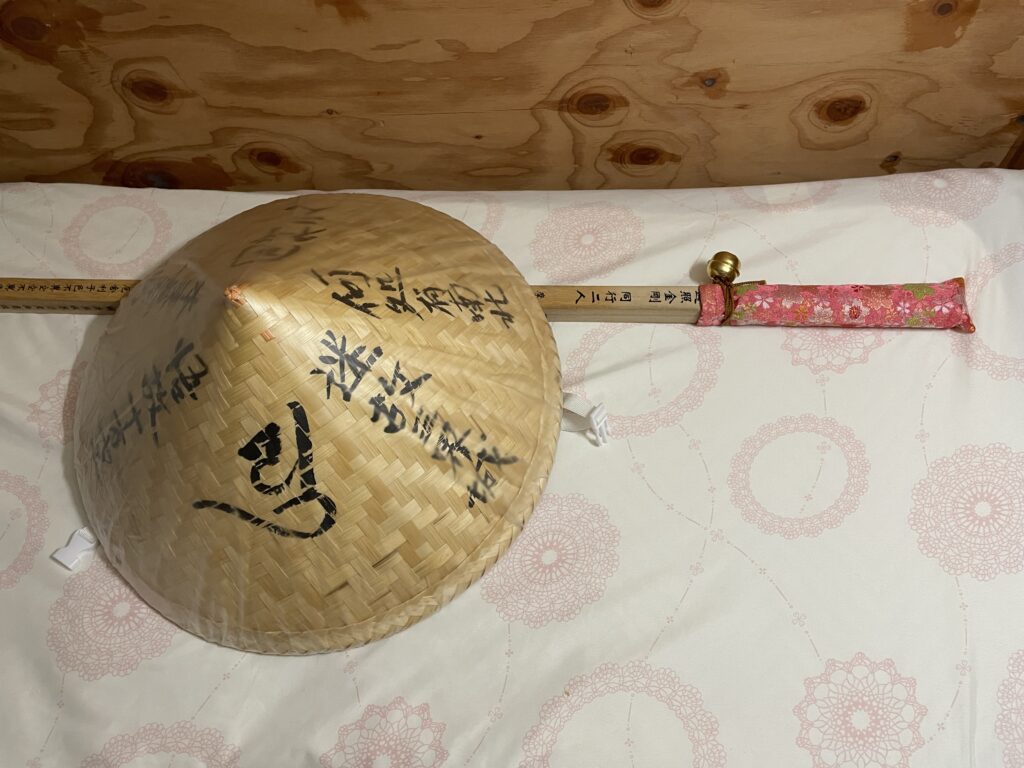

もう少しここにいるという彼女を本堂に残し、お遍路グッズを求めて納経所へと向かう。金剛杖は、あらかじめ入手しておいたお気に入りの「杖カバー」がはまるかを確認して、般若心経の印字がある方を。菅笠は防水カバーつきを購入した(後ろ側がザックに当たってしまうため頭に被ることは少なかったが、山谷袋の雨除けとして大いに活躍した)。

このほかに別格霊場の納め札を入手しそびれていたので、置いていないかと聞いたら「それは大山寺さん(※別格1番札所)でお願いします」とのこと。それぞれで管轄を分けているようだった。山門の隣にもお遍路用品のお店があったので覗いてみたが、こちらにも別格霊場の納め札は置いていなかった。

板東駅まで戻って、三たび徳島駅へ向かう。ここでプチ事件が発生した。行きに乗ってきた時は1番線で降りたので、帰りは当然反対ホーム(2番線)だろうと思って陸橋を渡って待っていたら、時間になって現れた電車はするすると1番線に停車したのだ。やってきた電車をのんきに写真に収めていたが、途中で違和感に気づいて陸橋を猛ダッシュで戻る。運転手さんはただならない様子で金剛杖と菅笠を抱えて走ってくるのを見て察したのか、無事乗り込むまで待っていてくれた。も、申し訳なし…。

翌日改めて駅舎内を見渡すと「時刻表でのりばを確認してください」とちゃんと注意書きがあり、徳島行きはほぼ1番線から出るようだった。この駅は複線になっていて電車のすれ違いに使われているらしく、時刻表をよく見ると徳島方面行きと高松方面行きが同時に発車することが多い。たまたま徳島行きが先に来たので助かったが、2番線に先に電車が来ていたら「高松ってどういうルートで行くんだろ?」とか思いながら逆方向に連れていかれるところだった。みなさんご注意ください(こんなおばかは私だけ?笑)。

0日目の夜は静かに更けて…

改めてお宿に戻りチェックインを済ませた後は、歩き巡礼のルーティンが待っている。すなわち「シャワー、洗濯、ごはんハント」である。これはスペインでの巡礼生活と全く変わらない。本来はこれにプラスして「先の宿の予約」があるのだが、今回は出発前に8日目(22番鶴林寺の手前)まで予約を取っており、4日目の12番焼山寺が無事に登れてからその先を進めようと考えていたので、目星をつけるくらいで留める。宿泊の手配をせずに済む日は心が穏やかだ(2ヶ月以上にわたって宿を探し続けるのは結構しんどいのである)。

午後9時、ルーティンを終えてドミトリーの上段に上がる。カーテンを閉めると個室になるタイプだ。電灯のもとでいそいそと金剛杖と菅笠に名前を書き、カバーを付け、納め札を20枚ほど書いて、明日の朝使うものを枕元に並べて横になる。まだ一度も地面に突いていない金剛杖は、今日だけは寝床に持ち込んで、添い寝である。

目を瞑ると、霊山寺からの帰りに見た光景が瞼の裏に浮かんできた。まっさらの金剛杖と菅笠を抱きかかえ、納経所を出て山門の方へ戻ろうとした先に立っていた鳥居。扁額には「発心」の二文字があった。始まりの札所。長い長い心の旅路の幕開けである。

そして、ずっと後になって分かったことだが、この日すでに驚くようなご縁が生まれていたのだった。巡礼の道では、時に何かの導きか、天の采配かと思わざるを得ない出来事が起こるのだ。その話は、またその時に…。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m