「発心」、その第一歩

いよいよ四国霊場巡りのスタート。お参りの作法にまごついたり、さっそく道に迷ったりしながらも楽しく歩く。今日歩いた区間は札所が次から次へと現れ、道はほぼアップダウンのない舗装道路。そして古道の雰囲気のある山道も少しあって、初心者おへんろが徐々に慣れながら歩き進められるようになっていた。3番金泉寺から4番大日寺に向かう途中、愛染院(金泉寺奥の院)にて初めての「お接待」をいただく。ここで海外の歩き遍路アプリ「Henro Helper」を教えてもらい、特に別格霊場を巡拝するにあたり、のちのち大いに助けられることになった。

人気の高い6番安楽寺の温泉宿坊にも泊まってみたかったが、ルート的に先に別格1番の大山寺に登ってから6番に向かうことになるため、初日はその手前の5番地蔵寺までで終えることにした。

| 日付 | 2025.04.10(木) |

| 天候 | 曇り時々晴れ、のち雨(12℃〜24℃) |

| 行程 | 1番霊山寺〜5番地蔵寺(24,718歩/12.1km/↑201m↓208m/8h00m) |

| 06:30「HOSTEL PAQ tokushima 」出発 06:45 徳島駅→07:23 板東駅(JR高徳線 板野行き ¥330) 07:55-08:45 1番 霊山寺(滞在50分)→ 2番まで 1.4km 09:15-10:00 2番 極楽寺(滞在45分)→ 3番まで 2.6km 10:40-11:40 3番 金泉寺(滞在60分)→ 4番まで 5.0km 12:40-13:25 3番 奥の院・愛染院(滞在45分) 14:00-14:55 4番 大日寺(滞在55分)→ 5番まで 2.0km 15:25-16:00 5番 地蔵寺(滞在35分)→ 別格1番まで 6.5km 16:05「おんやど森本屋」チェックイン 18:00 夕食 | |

| お宿 | おんやど森本屋【ドミトリー2食付 ¥5,720/6部屋+相部屋4人/16:00〜 】 (4/1 21:15 公式HPから予約) |

| 費用 | 交通費 ¥330 食 費 ¥511 納経料 ¥500✕5寺 山谷袋 ¥3,300 洗濯代 ¥300(洗濯¥100 ¥乾燥200) 宿泊費 ¥5,720 合 計 ¥12,661 |

・1番札所〜5番札所の間は、ほぼアップダウンなしのアスファルト道。山道区間もなだらかで歩きやすい。

・お遍路ツールとして何種類かアプリがあるが、歩き遍路なら「Henro Helper」は入れておいて損はない。

「発心」、四国巡礼始まりの地へ…

いよいよ今日から歩き遍路生活がスタートする。緊張しているのか、1時間おきくらいに目が覚めてしまった。

八十八箇所霊場の納経所の受付時間は8:00から17:00の間なので、7:30くらいに札所に着いてお参りを開始し、納経所のオープンとともに受付してもらうというのが一番早くに行動できるパターンである。逆算して、6:45徳島駅発の電車に乗るつもりだった。そして、寝過ごしたらどうしようと何度も目が覚めてしまうのだ…

他の人を起こさないようそーっと身支度を整え(このあたりは2度のスペイン巡礼で習熟した)、6:30にお宿を出発した。7:00からセルフ方式で朝食が食べられるらしいのだが、スケジュールの都合上パスせざるを得ない。玄関を出ると、雲が少し厚めではあったものの外はすっかり明るくなっていた。昨日の輝くような晴天を思い出して少し残念だったが、歩くにはちょうどいい気候だ。

徳島駅のホームで待っていた板野行きの電車は、通勤時間帯であろうがこぢんまりとした1両編成のワンマンカーである。昨日予習しておいたおかげで滞りなく予定の電車に乗ることができた。しかし昨日と異なるのは、「白衣、菅笠、金剛杖、そして巨大なバックパック」というガチお遍路のいでたちである。自分で自分の格好に慣れずもじもじしながら座席に座ったが、地元の人たちにとっては日常のひとコマ、何事もなく電車は定刻通りホームを出発する。同じように霊山寺に向かうと思われるお遍路さんが何人か乗っており、内心ちょっとほっとした。

板東駅から昨日と同じ道を通って霊山寺へ向かう。しかし、お遍路姿で歩くと不思議と景色が違って見えた。至るところに丁寧に設置されたみちしるべ、休憩できるようにと置かれたベンチ、そして道中を見守ってくれているお地蔵さま。多くのお遍路たちを見てきたのであろうその時間に思いを馳せる。もうひとつ違うのは、通学時間だったために駅にも駅からの道にも学生さんがたくさんいたことだ。登校中の小中学生や見守りの保護者さんたちが爽やかに挨拶してくれて、お遍路の文化がこの土地に根付いていることを実感する。

霊山寺に着くと、ちょうど山門のところにご近所の方がいたので記念に写真を撮ってもらった。ひとり歩き旅だとどうしても自分が写っている写真が少なくなるので、たまには勇気を出して誰かにお願いする。桜の山門の前でちんまり立っている様子は、真新しい白衣に山谷袋、まだお遍路姿に馴染みきらず、そしてこれから起こる何事も知らないままで、自分で言うのもなんだが何だか初々しい感じである。約2ヶ月後、四国を一巡して戻ってきた時にはどんな面持ちになっているのだろうか?

【1番札所・霊山寺(りょうぜんじ)】本尊:釈迦如来

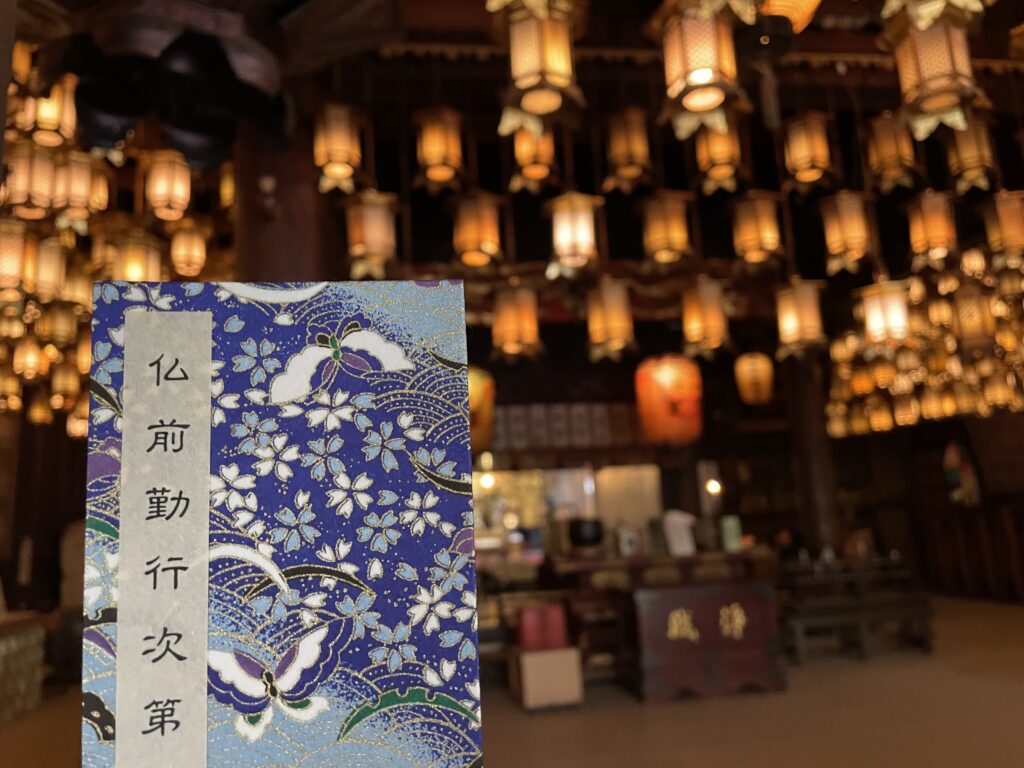

霊山寺の境内に入ると、すでに4〜5人のお遍路さんがお参りをされていた。相変わらず本堂の吊り灯篭にはほれぼれしてしまう。そして、昨日からつっこみたかったのだが、札所案内をしている小僧さんの看板が怖すぎる。板は朽ちてきているし、虚ろなその視線はあらぬ虚空を見つめている。夜に出会ったら泣いてしまいそうだ。(この小僧さん?はほとんどの札所にいたのだが、導入のとき誰も何も言わなかったのだろうか?それとも何か所以があるのだろうか…)

初めてのお参りは、どれをとってもたどたどしい。事前に予習してきた流れで、燈明、お線香、お賽銭、納め札を納めるまではいいとして、やはり読経にはまごつく。我ながらぎこちないので周りにどう聞こえているのか気になって、つい小声になってしまう。もちろん流暢には唱えられず突っかえ突っかえである。

なんとか本堂でのお参りを済ませ、大師堂に向かうところで鐘を撞き忘れたことに気づいた。うわー、最初からやってしまったー。鐘を撞くのは、「これからお参りに伺います」とのご本尊とお大師さまへの合図であり、お参りの後で撞くのは「出鐘」といって良くないとされているので、撞き忘れたら諦める。そのまま大師堂に向かい、再びもたつきながらお参りをして、やっと一連の巡拝の作法を終えた。すごくエネルギーを使ったような気がする。納経所で記念すべきひとつめの納経(御朱印)をいただいて、ほっと胸をなでおろした。

山門を出ると隣の遍路用品店がオープンしていたので、ここで山谷袋を買い直すことにした。できるだけコンパクトにしたいと思って納経帳が少しはみ出すのを承知の上で小さめの山谷袋を用意したのだが、実際に携えてお参りしてみるとやはり取り回しが悪かった。さっそく参拝道具を詰め直す。もとの小さい方はバッグインバッグのようにして再利用した。

霊山寺から2番札所・極楽寺までは1.2kmほど、30分弱の道のりである。後で地図を見ると「撫養街道(むやかいどう)」という車道沿いではない遍路道があったようなのだが、「四国のみち」の看板に吸い込まれるように県道12号線沿いを歩いてしまう(こちらにもみちしるべは出ているので間違いというわけではなく、好みの問題である)。だが、おかげで満開の桃の花を見ることができた。桃の花は桜よりも色が濃いめで、沿道の桃の木畑は遠目に見ると淡いピンクの霞のように見えた。「桃源郷」ってこういうのかな、と思いながらその脇を歩いていく。

【2番札所・極楽寺(ごくらくじ)】本尊:阿弥陀如来

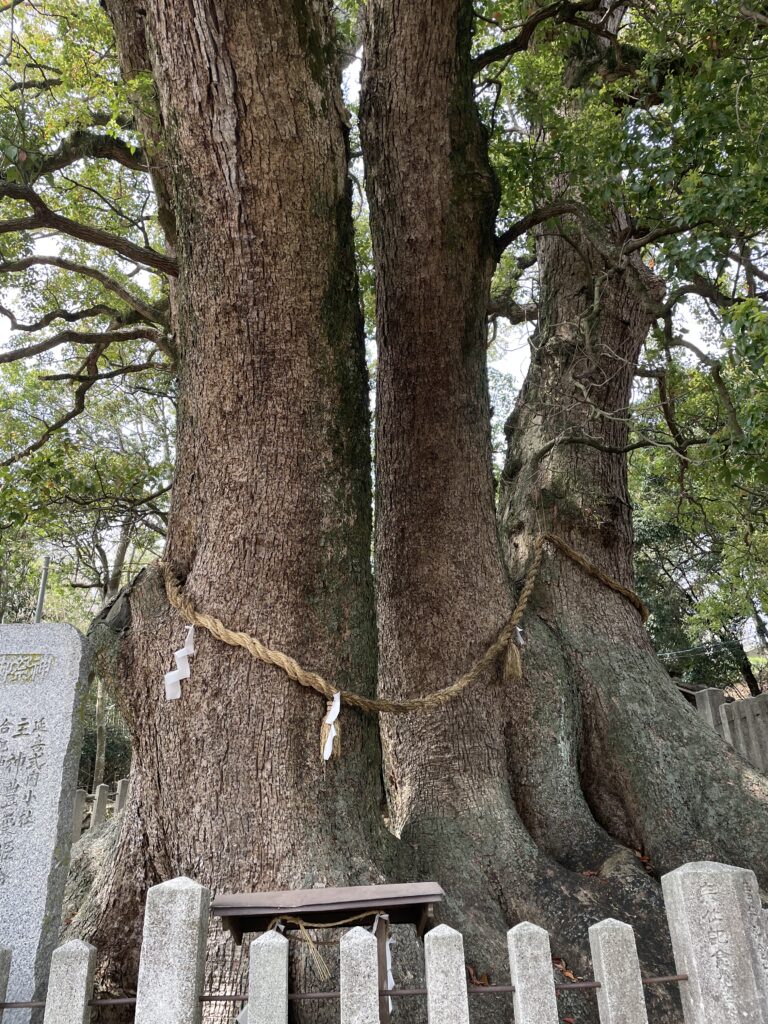

朱塗りの山門が鮮やかな極楽寺。境内の案内図をよく確認して、鐘楼堂の場所をチェックしてから入る。勇壮な龍の彫刻がされた石造りの手水舎を経て、満開の桜が咲き誇る庭園を進んでいくと、弘法大師お手植えという見事な大杉があった。杉の幹につながる紐に触れてパワーをいただく。そして今度こそお参り前の鐘を撞いてから、44段の階段を登り本堂に向かった。

本堂でのお参りを終えて振り返ると、大師堂との間にかわいらしいお地蔵さまがいた。「抱き地蔵」、別名「おもかる地蔵」というそうで、願いをかけてからこのお地蔵さまを抱いてみて、軽く感じたら願いは叶いやすく、重く感じたら叶い難く精進努力が必要とのこと。果たして。

…サイズから想像していたよりもずっしり、前にこけそうになった。精進します…。

極楽寺の山門を出るとすぐ右手にみちしるべがあり、その先は人しか通れない幅の歩き道の雰囲気が。おーっ、これが「へんろ道」ってやつかしら?と思いながら進んでいくとその先は墓地の中に通じていた。ここ通っていいのか?と少しどきどきしながら通過する。すみません、失礼します…。幸い?墓地区間はすぐに終わり、バリエーション豊かなみちしるべに導かれながら住宅地を通り抜けて、田んぼの畔道を渡りきると、次の札所である金泉寺に裏手から突入する形になった。

【3番札所・金泉寺(こんせんじ)】本尊:釈迦如来

裏口入学してしまったので、いったん正面の山門から入り直してお参りをする。朱塗りの仁王門とそれに続く太鼓橋が美しい。境内は広く開放的で、本堂と同じくらいの大きさの立派な大師堂があった。まずは荷物を置けそうなベンチを探してザックを置き、輪袈裟をかけ(汗だくになるので歩いている間ははずしていた)、御手水をして鐘楼堂へ。鐘を撞いたら、本堂から大師堂へ。参拝の流れができてきた。読経も少しは慣れてきた(でも小声)。個人的には、ここの納経所に向かう途中にあった「おへんろ標語集」が今日一番のヒットだった。「仕事やれ人に言わずにお前やれ」「天職を求めて転職今無職」…ううっ、なんだ、頭痛がっ…!?

(※後で、というかこの記事を書いている段階で知ったのだが、大師堂は左手から堂内に入って中でお参りできるらしい。珍しい朱塗りの大師像が見られるとのこと。お遍路中はその時の体感を大事にしようと敢えて詳細には調べずに札所に行くようにしていたが、そうするとこういう情報は見落としてしまう。それでも現地で教えてくれる人が現れる場合もあるので、結局はその時のご縁ということである。)

金泉寺の境内にはそのほかにも見どころがたくさんあった。八角形のかわいい観音堂は、源義経が平家追討のため屋島に向かう際に戦勝祈願をしたと言われる「勝運観音」さまのお堂。その時に弁慶が自分の力量を示すために持ち上げたと言われる巨石、「力石」もあった。そして有名なのが「黄金の井戸」。この井戸を覗いてみて、水面にハッキリと自分の姿が映れば長生きでき、ぼやけていたら短命であるとの言い伝えがある。どうやらまだまだ生きさせてもらえそうだった。感謝である。

境内の隅には日除けのテントを張った広めの休憩所があり、ちょうどお昼どきだったので、次の札所に向かう前にそこでおにぎりを食べることにした。これまで寺社仏閣に行くときにあまり気にしたことがなかったが、四国の霊場では歩き遍路がいることを前提としているのか、日差しや雨を凌ぎながら栄養補給できるような場所がけっこうしっかりめに用意されているところが多く、ありがたかった。実際、今も何人かの歩き遍路たちがそれぞれに持参したランチを食べている。今や歩き遍路の半分を海外からの人が占めていると言われており、テント下も国際色豊かであった。

11:40、金泉寺を出発する。4番札所の大日寺までは今日歩く中では一番距離があり、ここから5kmほど。少し山手に登るようである(といっても標高は75m程度)。道中にもたくさんのお堂や神社があり、歴史を感じる道だった。徳島自動車道の高架をくぐると、板野町観光協会の設置した案内看板が出てくる。右折して4番大日寺への歩き遍路道に行くか、車道を直進して5番地蔵寺→4番大日寺の順で行くか。もちろん右折である。

【金泉寺奥の院・愛染院(あいぜんいん)】本尊:不動明王

金泉寺から大日寺に至る途中に、金泉寺の奥の院である「愛染院」がある。先ほどの看板のとおり石のみちしるべが案内する歩き道を通り(途中にやっぱりお墓があった)、竹林を抜けて愛染院の境内に入ると、左手の建物の縁側にお茶セットが並べられており、白い髭をたくわえた男性が「休憩していきませんか」と声をかけてくれた。ワイスさん、出身はニューヨーク。四国が気に入ってここでお接待をしてくださっているとのことだった。ザックを下ろして縁側に座らせてもらい、ありがたく冷たい水とキャラメルをひとついただいた。

建物の壁には歩き遍路の参考になる地図やホームページ、アプリの一覧が貼り出されており、昨今の傾向を表してか英語の説明文のほうが先に目に飛び込んでくる。眺めていると、これは絶対便利よ!さあ、このQRコードを読み込んで!と、あれよあれよと「Henro Helper」というアプリをインストールする運びとなった。オーストラリアの人?(うろ覚え)が開発したもので、海外から四国を歩きに来る多くの人がこのアプリを使っているようだ。

開いてみると、地図上に歩き遍路のルートがマッピングされていて、現在地がGPSで表示されていた。デフォルトは八十八箇所霊場だけピンが立っているが、項目を選べば別格霊場も追加でき、更にトイレやコンビニ、宿泊施設なども表示できるようだった。スペイン巡礼で使っていた「Buen Camino」に似ており、求めていた形に近い。事前の情報収集では見つけきれなかったが、やっぱりこういうものがあったのだ。大収穫である。

愛染院には本堂や大師堂の他に「赤澤信濃守の廟」があり、そこには夥しい数の草鞋が奉納されていた。赤澤信濃守はこのあたりの城主だったが、土佐の長宗我部元親が阿波に進攻してきた時、戦いの中で草鞋の紐が切れ、その隙をつかれて討ち取られてしまったという。それが転じて、腰から下の病を治してくれるという信仰が広まったようだ(これもワイスさんが教えてくれた)。本堂と大師堂にお参りをした後、こちらの廟にも手を合わせて歩き旅の足腰の無事を祈願した。

大日寺へはここから2km、もう一息だ。飲み物とお菓子をお接待してくれ、歩き遍路旅のサポート情報をたくさん教えてくれたワイスさんに「お礼の納め札」第一号をお渡しして、愛染院を後にした。山門を出て振り返ってみると、そこにも屋根まで届くような大きな草鞋が掲げられていた。

愛染院を出てほどなくして、スマホのストレージが早くも一杯になってしまった。写真の撮りすぎだ。こういう時のためにサブで用意しておいたコンパクトデジカメを取り出して急場を凌ぐ。このスマホも3回も歩き旅に連れてこられて過酷な労働を強いられ、お疲れなのだ。ごめんよ、今回も頼むよ相棒、と励ましながら歩く。

愛染院から大日寺にかけては古い遍路道が残る貴重な区間とのことで、なだらかな山道の中を角が削れてまろくなったみちしるべやお地蔵さまが見守ってくれている。切り通しなんかも出てきて、思えばここが初めての遍路道らしい遍路道かもしれない。あと500mというところでT字路に突き当たり、4番大日寺と5番地蔵寺への分岐点に出た。ここから大日寺へはいったん車道沿いをゆるやかに上って山手に向かい、お参りしたら同じ道を戻ってくる、いわゆる「打ち戻り」区間になる。

【4番札所・大日寺(だいにちじ)】本尊:大日如来

14:00ちょうどに大日寺に到着。大日寺は平成の末に大改修がされたとのことで、山門も真新しかった(2018年再建とのこと)。この山門は鐘楼門になっていて、写真では分かりづらいが、門の右手に下がっているロープを引くと鐘を撞くことができる珍しい形態のものだ。本堂と大師堂を結ぶ回廊には木造の三十三観音が安置されており、見事な細工が約250年前のものとは思えないくらい綺麗に残っていて見ごたえがあった。改修の際に導入されたのか、入口にも境内にも英語併記の案内が数多く設置されていて、ここにもインバウンドの波を感じた。

歩き遍路たちのザック置き場になっていたベンチのところで、金泉寺のテント下で一緒にお昼を食べた外国人男性二人組と再会した。それぞれノルウェーとベルギーから来ていて、今日の朝出会ってそのまま一緒に歩いているとのこと。ノルウェーの彼の方は巨大なザックにマットも持っていて、野宿派のようだ。外国に来て野宿で歩くってすごいな…。しかしやはり昨日は全然眠れなかったとのことで、今日は地蔵寺の善根宿に泊まる予定だと言っていた。私がスペイン巡礼を歩いたというと、キリスト教の世界はどうだった?仏教はまだ良く分からない…と言うので、私もよく分からないがそこに住む人達がみな優しいのは同じ、と伝えると弾けるような笑顔を見せてくれた。彼らとも記念に納め札を交換する。地蔵寺でまた会えるかと思っていたが、その後彼らと会うことはなかった。

14:55、大日寺を出て先ほどの分岐点まで戻り、そこからさらに車道沿いを下って5番地蔵寺へ向かう。山道の遍路道は基本的に一本道で迷うことはないが(迷っていたらむしろそれは遭難である)、生活道路に出ると三叉路や交差点が増えて、ひっそりしたみちしるべをたまに見落としそうになった。

【5番札所・地蔵寺(じぞうじ)】本尊:延命地蔵&勝軍地蔵菩薩(胎内仏)

15:15、5番地蔵寺の奥の院である五百羅漢堂に着いた。ここでは全国的にも珍しい木造彩色の羅漢像が見られるのだが(火事での消失もあり現存は200体ほど)、札所のオンパレードで少し疲れていたこともあり、堂内の拝観はせずにそのまま地蔵寺へ続く階段を下りた。

「奥の院」というとたいていはどこか離れた山奥にあるイメージだが、地蔵寺と羅漢堂は隣接していて、遍路道は羅漢堂の裏手から入り山門から出て、参道を下ってさらに本堂の裏手へと続いていく。そう、金泉寺、愛染院、そしてここ地蔵寺と、遍路道は札所の後ろからアプローチして山門から出るというパターンが多いのだ。金泉寺では玄関口からお参りしようといったん表に回ったが、愛染院からそれは早くも諦めることになった(45番岩屋寺のように、激しい山寺でこのパターンだとそんな気すらも起こらない)。

地蔵寺の境内に入ると真っ先に目に飛び込んでくるのは樹齢800年とも言われる大きなイチョウの木。古木にも関わらずたくさんの新芽が芽吹いていて、秋にここを訪れたら見事な黄葉が見られるだろうなと想像する。広大な境内には立派な本堂と大師堂があったが、長宗我部元親の兵火に遭い(またお前か)、現在の伽藍は江戸時代に復興されたものとのこと。珍しく大師堂のほうが装飾が鮮やかで、カラフルに彩色された神獣たちのレリーフがとてもかわいかった。

本日のお宿に到着!

地蔵寺でのお参りを終えるとちょうど16:00だった。そして今日のお宿「おんやど森本屋」さんは、地蔵寺前にあると書かれていたが、本当に山門を出たすぐのところにあった。チェックイン開始時間とほぼ同時に一番乗りである。気さくなおかみさんが出迎えてくれた。部屋こそドミトリーだが、今日は初めて泊まる「遍路宿」である。広いお風呂にはすでにたっぷりのお湯が沸かされており、シャンプーの類やタオルも揃っている。お風呂から上がると洗濯機と乾燥機を使わせてもらえて、汗みどろの衣服はふかふかに。ひととおりの身の清潔が整うと、けもののようなものから人間に戻れた気持ちになる。

17時近くになると次々とお遍路さんたちがやってきて、その中に見覚えのある顔が!昨日霊山寺の本堂で納め札を交わしたリンダさんだ。さっそくの再会を喜んだ。ドミトリーの4人部屋にはとっても明るいご夫妻と、台湾から来たという女の子が相部屋になった。はじめまして、こんにちはと日本語で挨拶してくれたので、こちらも你好(ニーハオ)とご挨拶をする。彼女も今日からスタートし、88番大窪寺まで通しで歩くつもりとのこと。名前に雪の字が入っているので、個人的にユキちゃんと呼んでいた。ユキちゃんとは四国遍路を通じて何回も再会し、お大師さまに次ぐ「同行者」になる。

お風呂、洗濯が終わったら、待ちに待った夕食だ。今日は朝からパン1個、昼におにぎり1個だけだったのでかなりの空腹だった。食卓には6人、ドミトリーの3人は夕食を頼んでいないようだった。ここはコンビニも近いので、それぞれの事情に応じて選択肢があるのは助かる。隣の席のリンダさんに食材やおかずの説明をしながら、自分の箸も進む。手の込んだ温かい食事は1日中歩いて疲れた体に沁み渡った。

遍路宿の食卓では自然にお遍路同士の情報交換が始まる。車と歩きで合わせて6回四国を回ったというおじさまがオススメのお宿をたくさん教えてくれた。そしてしみじみとこう言った。「初めてのお遍路かあ、しかも歩きでねえ。今日が初日、まだまだこれから何日もある。いやあ、楽しみだねえ」と。ついつい先々の心配ばかりしていろいろ聞こうとしていた私ははっとした。

ー そうだ、楽しむ。修行の道ではあるけれど、これから起こることをもっと心を広げて受け止めて楽しまないと。…じゃなかった、楽しみたいと。出発の前、友人に「がんばってくる」と言ったら「がんばるじゃなくて楽しんでおいで」と言ってくれたのを思い出した。ついマジメが行き過ぎてしまうのを緩めるのが、私の修行だ。

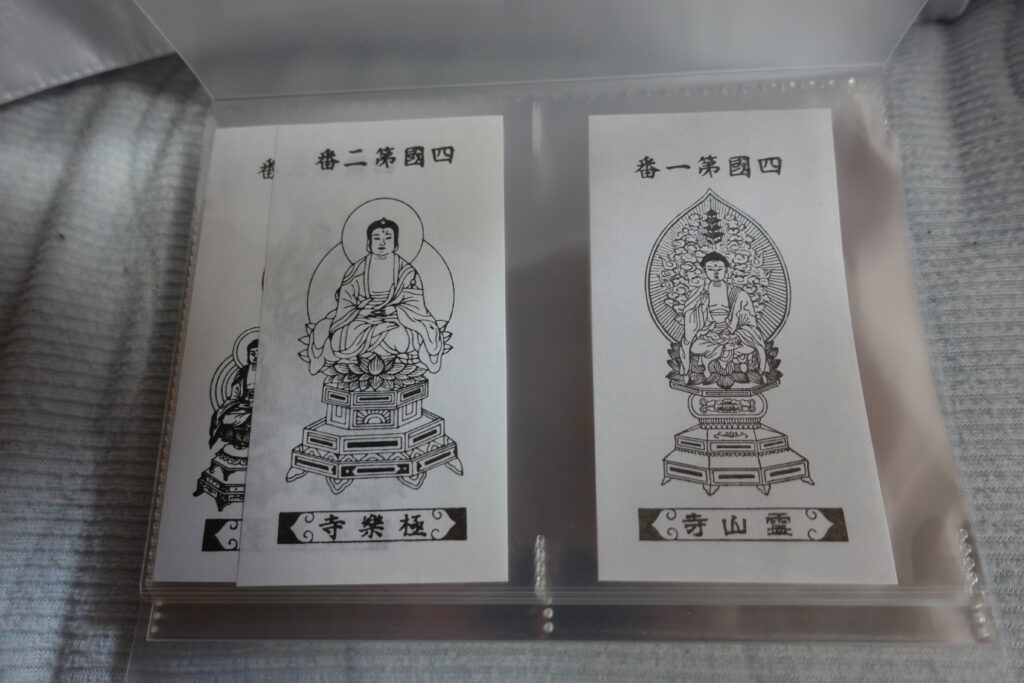

20時頃にはそれぞれの部屋に戻り、明日に備えて早めに寝ようということで、相部屋はほどなく消灯となった。カーテンは完全に仕切れたので、またもや個室電灯のもとで写真のデータをクラウドに上げながら荷物の整理をする。納経するといただける各札所のご本尊の「御影(おみえ)」を用意してきたDAISOのフォトアルバムに入れてみると、狙い通り完全にフィットした。思わずニンマリしてしまう。本物の御影帳は重量があるため、暫定的にどうやって保管しておくかでサイズを図りまくって辿り着いたのがこのフォトアルバムだったのだ。ご本尊ブロマイドの完成である。1ポケットに二体ずつ入れていく計算で、ご本尊たちも旅の間はドミトリーになってしまうが許してもらう。

歩き遍路、初日を終えて…

22時、やっと写真データのかたがついたので、横になって今日の1日を振り返る。

まずは過去の巡礼経験との違い。最終目的地である聖地「サンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂」を目指して町(=泊まるところ)を結節点にひたすら歩いていくスペイン巡礼と異なり、四国遍路では札所というポイントがあり、お参りの時間とそこから宿までの行程も考慮しなければならないので、時間配分が複雑だ。今日はひとまず早すぎず遅すぎずにお宿に着くことができてよかった。

歩く道については、初日の行程は四国の方が優しかった。「フランスの道」の場合はいきなり標高差1,200mのピレネー山脈超え、「北の道」も標高は250mだが一部崖かと思わせる急峻な山をふたつ超えるという初日で心を折ってくるパターンだが、四国の場合は高低差はほとんどなく、初心者がお参りの作法や多様なみちしるべ、古道の歩きに徐々に慣れていけるような運びになっていて親切だった。

(ちなみに四国では4日目(人によっては3日目)、12番焼山寺の800m登山・通称「へんろ転がし」でちゃんと(?)心を折ってくるのでご安心を。そして全体を通しての山道の過酷度合いは四国がダントツだった。四国を終えてから振り返ると、スペインの山はなだらかだった。)

自分の歩きスタイルも早くも見えてきた。まずは「札所滞在時間がやたら長い」、これだ。当初の計画では「余裕をみて40分」と想定していたが、更にそれを上回り、ほぼ1時間かかっていることもある。もともと寺社仏閣に行くのが好きなので、お参りの時間にプラスして境内を見て回る時間を考慮したつもりだったが、どうやら足りなかったようだ。

そして「寄り道三昧」。歩く速さ自体はそこまで遅くないのだが、道中のお堂や神社も気になったら立ち寄り、写真もたくさん撮るので(スクリーンショットを含めて1日平均800枚くらい写真を撮ると言ったら友人にドン引きされた)、その分の時間が必要だ。先ほど「ほどよい時間にお宿に着いた」的な書き方をしたが、当初想定では6時間半の行程に8時間かかっているので、予定としては遅れまくっている。これでちょうどチェックイン時間だったのだから、ある意味おのれを分かっていたとも言える(笑)。

歩き遍路として、これは優雅すぎるのかもしれない。でもこれくらい余裕を見ていたからこそ、それぞれの札所を心ゆくまで見て回ることができたし、愛染院でもゆっくりいろいろ教えてもらう時間が取れて、のちのち命綱ともなったアプリを知ることができた。それに、もう二度とこんな機会はないかもしれないので、時間がなかったという理由で心残りを作りたくないという思いもある(マジメがまた少し顔を出しているが、そうそう来られるものでないことは確かである)。幸い「いついつまでに家に戻らないとならない」ということはない。今の自分には「時間」という得難い財産がある。焦らず急がず、自分のペースを守ろう。なにより、この旅を楽しむために。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m