玲瓏の鈴

今日は札所が4箇所と多めである。まず8番熊谷寺の広大さに驚き、9番法輪寺のかわいい観音さまに癒やされ、10番切幡寺の果てしない階段におののき、11番藤井寺までの長い長い道のりに足の裏と心をやられ…。

歩き道そのものにそこまでの起伏はないのだが、札所にたどり着いてからの階段の多さ、そして延々と続くアスファルト道の打撃により、3日目にして早くも膝に疲れが溜まってきた。スペインでは約900kmを歩いても2回とも何もなかったのに、四国の「修行の道」は思ったよりも足腰にくる。

この日泊まった「お宿イレブン」のオーナーさんは、HP「とある歩き遍路の道しるべ」の運営者さん。特に別格霊場への歩き遍路向け情報は調べていてもなかなか出てこないため、ここぞとばかりに難所の攻略ポイントをいろいろ伝授してもらった。

| 日付 | 2025.04.12(土) |

| 天候 | 晴れのち曇り、夜雨(8℃〜21℃) |

| 行程 | 8番熊谷寺〜11番藤井寺(38,619歩/20.5km/↑280m↓300m/9h40m) |

| 07:00「越久田屋」出発 →8番まで 3.2km 07:50-08:45 8番 熊谷寺(滞在55分)→9番まで 2.4km 09:10-09:50 9番 法輪寺(滞在40分)→10番まで 3.8km 10:55-11:20 昼休憩(35分) 11:20-12:35 10番 切幡寺(滞在75分)→11番まで 9.3km 15:50-16:30 11番 藤井寺(滞在40分)→12番まで 12.9km 16:35「お宿イレブン」チェックイン 18:10-19:10 お風呂(自転車を借りて「鴨の湯」へ) | |

| お宿 | お宿イレブン 【 ドミトリー朝食付き ¥4,000/10人/15:00〜 】 (4/1 19:47 Booking予約) |

| 費用 | 食 費 ¥1,120 納経料 ¥500✕4寺 お守り ¥500(足腰お願いわらじ 多分500円だった) 温泉代 ¥650 洗濯代 ¥300(洗濯¥100 ¥乾燥200) 宿泊費 ¥4,000 合 計 ¥8,570 |

・この区間は全て住宅地か車道沿いで、土の道はほぼ皆無。アスファルトによる足へのダメージがきつかった。

・歩き遍路道の7割以上はアスファルト道と言われている。普段どんな靴を履き慣れているかにもよるが(毎週登山に行っていて相棒の登山靴があるとか)、四国遍路にはどちらかというとトレッキング用のものよりウォーキングシューズの方が適していると感じる。(※最終的には各自で判断してください)

・足に合わなかった、歩きすぎて壊れたなどの理由で途中で靴を買い替えなければならないこともある。お店も何もない区間でこのような事態にならないように、早めの対処を。

出立の準備もこなれてきた

朝5時、目が覚める。本日最初の札所・熊谷寺への距離(お宿から3.2km)と納経時間を考えると7時出発でいいのに、早く起きすぎた。しかもよく考えたら昨日(というか今日)寝たのは2時を回っていたはず。あれ、3時間しか寝てない? … 巡礼ハイである。

布団に寝転んだまま、とりあえず天気予報をチェック。今日は快晴のようだ。そしてついに明日となった焼山寺の天気は…、総雨量24mm。よし、減ってる!登っている時間が一番雨量が多いけど、夜中にたくさん降って道に川ができているよりむしろマシなのでは?!…遭難は回避したいものの、今後の宿を予約してしまっていることもあるので、なんとか「行ける方向」で捉えたい悲しき歩きへんろである。

起き上がって障子を開けてみると、ちょうど朝日が顔を出そうとしているところだった。雲ひとつない朝焼け。あー、これが明日ならなあ…。

時間があるのでゆっくりと朝ごはんを食べ、荷物の準備をして、トイレを済ませる。歩き旅をしていると食事、運動、睡眠のリズムが否応なく整うので(今日は寝不足だが)、お腹の調子も劇的に良くなる。最初にスペインを歩いた年は1ヶ月を過ぎた頃にやっとそのことを実感できたのだが、仕事を辞めてから3年目ともなると体調もすっかり改善していて効果が出るのも爆速だ。

荷物の背負い方もだいぶ手慣れてきた。最初の遍路宿、森本屋さんのおかみさんが教えてくれた持ち方だ。山谷袋を斜め掛けした上からザックを背負うのではなく、ザックを背負う→山谷袋の紐に両腕を通す→山谷袋の紐をザックの上の方(肩紐の留め具)に引っ掛ける の順にセットすると、両肩に均等に重さがかかるうえ、山谷袋の紐が直接肩に食い込まず疲れにくい(ザックに山谷袋の重さも乗せる感じ)。始めは慣れずに山谷袋がずり落ちてきたりしたが、ザックのどこに引っ掛ければ安定するかだんだん分かってきた。

教えてもらった順番で荷物を背負って、準備完了。

ひと晩お世話になったお部屋に一礼して、いざ出発である。

【8番札所・熊谷寺(くまだにじ)】本尊:千手観音

予定通り7時にお宿を出た。空気は清々しく、ひんやりしていて気持ちがいい。昨日遍路道をはずれた場所まで戻ってから(セーブポイントと呼んでいた)、改めて熊谷寺へ向けて住宅地を進んでいくと、さっそくお遍路さんに出会った。ものすごく歩くのが早い。朝日の中、その「逆打ちさん」は颯爽と歩き去って行き、あっという間に見えなくなった。この時間にここを歩いているとなると、今日のうちには1番に着いて「結願」になるのかな。

こちらの歩みは兎と亀の間くらいのスピード(亀寄りかも…)。20分ほど歩いたところで前方に交差点が見えてきて、熊谷寺へ右折を案内する道路標識が現れた。こういう時は要注意である。車用の標識に惑わされてはいけない。実はこの看板の真下には「歩きへんろ直進」の札がかかっているのだ。

このように車用の標識と歩き用のみちしるべが異なることは非常に多いので、「大きな看板出てきたー」と思ったらその周辺で赤矢印を探すのはマストである。もちろん車用の標識に従っても札所には行けるが、往々にしてそちらのほうが距離が長いうえ、当然だが車通りの多いアスファルトの道沿いを歩くことになる。歩き遍路の魅力は生活感あふれる昔からの街道や抜け道のような細道、そして自然に抱かれた峠道を辿れるところにある。道路標識につられてしまうと、いわゆる「つまらない」道を行くことになってしまうのだ(※大雨や疲労などのため敢えてそちらを選ぶことはある)。

「車両右折、歩き直進」の交差点をまっすぐ越えてしばらくすると、左手に立派な公園が見えてきた。三木武夫首相の実家跡を「おもてなし公園」として整備したものらしい。そこにはきれいなトイレと広い駐車場、そして「へんろ小屋」が。「おお、これがへんろ小屋か!初めて見た!」と思っていたのだが、実は昨日大山寺へと右折した弁天さまのところの休憩所が第一号だったようだ。規模や形態にかなり幅がある。

引き続き田んぼと民家に挟まれたのどかな道を歩いていくと、ついに「歩きへんろ右折」のみちしるべが現れた。矢印が5つも6つもあって大サービスである。よほどここで曲がりそびれるんだろうか?

………。

…はい、見落としました。その先の県道との合流地点まで通り過ぎてしまい、「あれ、なんか違う」と戻ってきてこれを見つけることになった。こんなに書いてくれてるのに…。

無事にその角を矢印の示す方向に曲がり、これまた何度目か、徳島自動車道の高架をくぐる形になる。先ほど道を間違えてぐるぐるしたものだから少し方向感覚が狂ってしまい、えーとこれをまっすぐ…と地図と見比べていると、毎日の朝のお散歩といった雰囲気で先ほど私を追い抜いていったロマンスグレーの髪のおばあちゃまが、ずっと先の方で「こっち、こっち!」と手招きをしてくれている。その背後に巨大な山門が聳えているのが見えた。

熊谷寺の山門(仁王門)はものすごく立派だった。説明書きによると高さは13mあり、江戸期のものとしては四国随一の規模を誇るという。そして参道は見事な桜並木である。ああ、先週来ていたならば。

しかし、山門を過ぎてもお寺らしきものが全く見えないぞ?と思っていたら「本堂まで320m」の標識が無慈悲に出迎えてくれた。…なるほど、とても広いお寺なんだな。そして山を背にして建っている。…つまり、本堂にたどり着くまでにはきっとまた「階段」だ。

駐車場を通り過ぎてもなお続く長い長い参道の主役は、もみじの新緑と葉桜だ。熊谷寺は「花の寺」として有名で、境内は蜂須賀桜を始め、ソメイヨシノ、紫陽花、椿など、四季折々に色とりどりの花や紅葉で彩られるらしい。ちょうどその狭間に来てしまったが、清々しい朝の空気のなか、緑豊かなその雰囲気は存分に楽しむことができた。昨日の夕方に無理をして来なくてよかった。納経時間のこともあるが、やっぱりお寺は朝に訪れたほうが断然心地がいい。

珍しい黄緑色の花びらの桜を見かけたのでそれを写真に撮っていると、「それは熊谷寺で一番最後に咲く桜やで」と後ろから声がかかった。「日課」を終えたおばあちゃまが境内から戻ってきて、こちらに向かってくるところだった。先ほど高架の下で行き先を示してくれたことのお礼を伝える。桜を見ながらしばらくお話をした後、おばあちゃまは立ち去り際に言った。「歩きでお遍路さんするんやろ。いい人もたくさんおるけど騙そうとするもんもいるから気をつけや。朝から嫌なこと言ってごめんやで。でも気いつけや」と。

ーそうだった、非日常に浮かれて気を緩めすぎてはいけない。自己防衛、自己責任だ。

しかし結論から言うと、この四国巡礼の道中において嫌な思いをしたり怖い目に遭ったりすることは全くなかった。このおばあちゃまの言霊が守ってくれたのだと思う。

おばあちゃまの背中を見送り、本堂へ向けて歩き出す。予想した通り、そこから中門を経て本堂まで、そして本堂から大師堂にかけても石段が続く。「うん、知ってた!」と言いながら登る。でも全部合わせても100段ほど、昨日の大山寺の250段だか300段だかに比べたら角度も優しいし、何よりしっかりした造りで足元も安心だ。

昭和初期に火災に遭った本堂以外は江戸期のものが残っているようで、鐘撞堂もとても立派だったが、中には入れず「撞けないタイプの札所」だった。お参りをしていると、次々と同士の歩き遍路たちがやってくる。菅笠をキッチリ被ったお兄さんとすれ違い、挨拶を交わす。大師堂から本堂に下りる階段で、野宿お遍路だというおじちゃんが写真を撮ってくれた。

納経のあと、その横手に建てられている「仁王門絵天井写真陶板」を見ていった。これもおばあちゃまが「よかったら見ていき」と教えてくれたものだ。熊谷寺山門の上層階の天井には6体の極彩色の天女が描かれており、残念ながら一般には非公開なのだが、ここにその写しが展示されている。まったく色褪せていないのもすごいし、実物はこれの7倍の大きさだというので、さぞ見事だろう。

【9番札所・法輪寺(ほうりんじ)】本尊:涅槃釈迦如来

熊谷寺から9番札所・法輪寺までは2.4km、30分ほどの道のりだ。ふたつの札所を結ぶのは田んぼの間をつっきって伸びる県道139号線で、歩きやすくはあるが、まあ、つまり面白くない。拡張工事中とみえて一部はアスファルトも真新しく、工事にあたってみちしるべもいくつか失われてしまったのか、若干まばらで交差点できょろきょろしてしまう。

無になって歩いていると、法輪寺は田んぼの中に突然現れた。9:10到着。

法輪寺は田畑のど真ん中にあるだけに境内はフラットで、堂宇もコンパクトにぎゅっとまとまっている。先程の熊谷寺とは対照的だ。晴天も相まって開放的な境内からは真っ青な空がいっそう広く見え、麗らかな春の日差しが注いでとても穏やかな雰囲気だった。

山門をくぐって右手に見えた四阿にザックを置いて参拝の身支度を整え、鐘撞堂へ向かう。先ほど熊谷寺で会った歩き遍路さんたちも順調に到着しているようだった。知っている顔が見えるとちょっと嬉しくなる。野宿のおじちゃんは今晩は雨が強そうなので急遽宿探しをしているが、どこも空いていなくて…といろんなお宿に電話をかけていた。そして、菅笠のお兄さんは今晩のお宿が同じ「イレブン」さんだと判明。明日の天気も気になるが、まずは今日のお宿に無事着けるよう、お互いの健闘を祈る。

鐘撞堂は納経所の前のテラスを通らないとたどり着けない仕様になっていて、その回廊をぐるりと廻るとそちらにも広い休憩所があった。おなかでっぷりのにゃんこが愛嬌を振りまいていて、ちょうど納経を終えて戻ってきたダンディなおじさまとふたりでしばらくホイホイされてしまった。

こちらのご本尊は八十八箇所霊場で唯一の「涅槃釈迦如来」。本堂には20cmくらいのかわいい涅槃像が横たわっており(本物は秘仏でめったに見られない)、その周りには小さな草鞋が山のように奉納されていた。法輪寺には「松葉杖なしでは歩けなかった人が参拝にきたとき、参道の真ん中あたりで足が軽くなり、杖なしで歩けるように完治した」という言い伝えがあり、健脚祈願のお寺なのだそうだ。あの草鞋のお守り、納経所で授与してるかなあ。

本堂でのお参りを終えて大師堂に向かうと、大黒さんみたいな風貌のお遍路さんが朗々とお経をあげていた。納め札は銀色(25周~49周)。ちょっと詠み方を学ぼうとひっそりと後ろで拝聴する(同時に唱えるとつられてしまうというのもある)。なるほど、本文だけでなくタイトルも読むのね…。さっそく大黒さんスタイルでお経をあげてみる(でも声は小さい)。

納経の方の筆さばきが素晴らしく、緩急のリズムに乗って音楽を奏でるようで、ほれぼれとしてしまった。本堂に奉納されていた「足腰お願いわらじ」が置いてあったので、母へのお土産にと買い求める。隣ではイレブンさん(勝手に命名)が「オヤジに」といって同じものを買っていた。

法輪寺では、これまでで一番多くのお遍路さんを見た。「天気もいいし、今日は歩いている人も多いなあ〜」くらいにぼけーっと考えていたが、よく考えれば土曜日なのだった。区切りのお遍路さんたちがたくさん来ているのだ。野宿のおじちゃん、そりゃお宿が混んでるわ。テラス側の休憩所は日当たりもよく明るくて、お遍路さんたちが思い思いにまったり過ごしている様子がとても和やかに感じられた。このお寺の持つ穏やかで包んでくれるような空気のおかげもあるのだろう。法輪寺は個人的にとても好きなお寺になった。

切幡寺の山門にて、お昼休憩

9:50、法輪寺を出発する。次の10番札所・切幡寺までは3.8kmの道のりだ。切幡寺には333段の階段が待ち受けているので、歩き遍路たちはみな恐々としている。県道を離れ、くねくねと連なる住宅地の道を歩いていると、道端で立ち話をしていたご近所の方がさっき庭で採れたという甘夏をくださった。昨日に引き続き新鮮なビタミン。「いつ食べよ〜♪」とうきうきしながらそれを抱きしめて歩く(本当は少し置いた方が甘みが増すらしいが、さっそく食べる気まんまんである)。

途中で野宿のおじちゃんに追いついた。アスファルトに足をやられ、ゆっくり歩いているという。登山はよくやるので山道には自信があるんだけど…とシュンとしている。おじちゃんとしばらく歩いているとイレブンさんもやってきた。まだ今日のお宿が見つからないというおじちゃんに、二人して「お宿イレブン」ならキャンプ場もあったはず、と情報提供する。キャンプ泊の人も本棟のシャワーや洗濯機を使わせてもらえるらしいし、トライしてみて損はないだろう。

法輪寺から歩くこと小1時間、「切幡寺へ右折、700m」の看板が見えて曲がった途端、はるか彼方まで続く上り坂が現れた。消失点、再び。切幡寺の参道にはお遍路用品や仏具を販売しているお店が並んでいて、そのひとつ「スモトリ屋浅野総本店」さんではお遍路グッズを事前収集するのにお世話になった。外から「ありがと〜」と声をかけつつ(完全独り言)前を通り過ぎる。

「階段あり、すなわち山際」の札所といえば出てくるのが徳島自動車道の高架だ。また出会ったねえ、と思いながら近づいていくと、朝から何回かすれ違った二人組(昨日のお宿が一緒だった)が戻ってくるところで、「山門のところでお接待していたよ」と教えてくれた。その言葉通り、高架の手前あたりから「お接待中」の看板がいくつも現れて出迎えてくれる。山門まで、あともう少し…!

10:55、法輪寺を出てから1時間ちょっとで切幡寺の山門に着いた。山門をくぐった先の広場にはテントが設営され、ボランティアさんたちが「どうぞ休憩していってください」と声をかけてくれる。少し早いが、ここでお昼休憩にしていこう。階段地獄の前にひと休み入れたいし、甘夏を背負って登るのも大変だ。テント下に腰を下ろすとさっそく冷たい甘酒を振る舞ってくれ、あまりにも美味しくてもう一杯いただいてしまった。甘酒に痺れている間にお母さんたちが甘夏の皮を剥いてくれ、ウェットティッシュまで準備してくれる。ありがたい。地元の新聞社(多分徳島新聞)が取材に来ていたが、こんな汗だくの顔をそんないいカメラで撮られてはたまらんと逃げ隠れ (^ ^ ;

テントには次々とお遍路さんが到着して大盛況だったが、お話を聞くと実はこの切幡寺前で活動するのは一年のうち今日だけとのことだった。えーっ、なんてラッキーだったんだろう。もう少し来たいのだけど、他にもたくさん行きたいところがあるから、とおっしゃっていた。ホスピタリティがすごい(2回目)。最後に、歩き遍路さんにはこれどうぞ、とチオビタドリンクを1本くれた。明日焼山寺に登る前に飲もう。

【10番札所・切幡寺(きりはたじ)】本尊:千手観音

11:20、水分と糖分とビタミンで身体を満たして、いざ階段へ挑む。野宿のおじちゃんは階段下に荷物を置いてまず先に登ったようで、颯爽と降りてきたところだった。「このまま雨が降る前に山登りまで行っちゃおうかな〜♪」と足取りも軽くウッキウキである。いや、ここから焼山寺まで行ったら20km越えるから、さすがに無理ですって笑。

自分は基本的に荷物は背負っていく派なので(戻ってきてなくなってたら悲しいし)、踊り場がやってくるごとに休みを入れつつ、ちまちまと石の階段を登っていく。新緑が落とす木漏れ日が風にさやさやと揺れる様がきれいで、しんどいし暑いし汗だくなのに、なぜか爽快な気持ちだ。途中にお堂が出てきて、着いたか!?と思ったら「経木場(きょうぎば)」という別の建物で、その脇には「是より二三四段」の石柱が。ふおお…

ひーこら言いながらさらに登っていくと広い踊り場のところで参道が90度に折れ曲がっていて、そこから見上げる「女厄除け坂・男厄除け坂」がラストスパートのようだ。階段が消失点…デジャブとはこのことか…!

階段を登りきると、境内そのものは意外ときゅっとまとまっていて、本堂から大師堂まで一目で見渡すことができた。すばらしい青空のもと初夏(4月中旬だがもはや夏の様相)の爽やかな風が吹いていて、まるでここまで登ってきたことを労ってくれているように感じる。しかし、昨日の大山寺から続く階段登りのためか、やはり少し膝にきているようだ。痛くはないのだが、膝の上のところがボワボワと疲れが溜まった感じでだるい。スペインではこんなことは全くなかったのに、早くも3日目で足にくるとは、四国恐るべし。

切幡寺は、機織りの娘さんがお大師さまに得度・灌頂を受けて即身成仏し、千手観音に姿を変えたという伝説があり、その観音さまが秘仏のご本尊となっている。本堂の横にも「はたきり観音」というきれいな観音さまの像があった(右手に鋏、左手に織った布を持っている)。本堂には大きな数珠が下がっていて、前の人の真似をして下に引いて回してみると、ガラガラガラっと思ったより大きな音がしてヒエッとなった。

お参りの後、本堂の左手に「不動堂」に続く階段を見つけたので、ここまで来たならと登ってみる。途中でマムシに遭遇して飛び退いた。四国の山道には「マムシ注意」の看板が多いが、これが初マムシである。心臓が縮んだ。

不動堂まで登りきると、少し木々に遮られていたものの、昨日に引き続き徳島平野と四国山地の山々を眺めることができた。明日はあそこに登っているはずだ…。すっかり満足してそこで下りてきてしまったのだが、実はこの先に重要文化財の「大塔」に続く階段が続いており、そこからは更なる眺望が望めたらしい、し、しまった…。

納経をいただき、再び333段の階段を下って山門へ戻る。下りのほうが膝にくるので慎重にいかねばならない。厄除け坂の先、90度曲がっているところの先が森になっていて全然見えないなあ、と思いながら下りていくと、その奥から胸の中を通り過ぎていくような涼やかな鈴の音が聞こえてきた。

…りーーん…

自分が持っている金剛杖のカバーについているような、チリンチリンという「すず」ではなく、小さな釣り鐘のような形をした本格的な「おりん」の音だ(持鈴〈じれい〉 というらしい)。

わー、なんて清らかな音色なんだろう、と思いながらその角を曲がると、白髪のおじいちゃまが息を切らせて階段を登ってくるところだった。先ほど聞こえたあの音は、その山谷袋に下げられている鈴のものだ。挨拶を交わし、休憩がてらお話をする。おじいちゃまは御年77歳、岡山から。昔一度バスツアーで四国を回ったことがあるのだが、この度息子さんが八十八箇所を巡り高野山まで行ったというので、自分も、と思い立ち今回は個人で車で回っているとのことだった。四国を回ろうという時に、その時間と体力があること、そのタイミングがあるというのが何よりも有り難いというその言葉に心から共感する。本当に、来ようと思って来れることがまず「有り難い」のだ。

前回のツアーで印象深かったエピソードをいくつか話してくれて、同行者たちに奇跡のようなできごとが何度も起こり、いいものを沢山見せてもらった、とその時のことを思い出したのか、話すうちに少し涙ぐまれていた。息子さんのこともあるのだろうけど、そもそも前回の四国遍路の旅がとてもいい思い出としておじいちゃまの中にあるのだろうな、と胸にじんわりくるものがあった。道中気をつけて、無事の結願をとお互いに声をかけあって、登りと下りに別れた。

しばらくはおじいちゃまの鈴の音が風に乗って聞こえてきて、初心者おへんろには少し贅沢というか上級者向けという感じで恐れ多いが、いつか本式のあんな感じのおりんが持てたらいいなあ、あの音を忘れないようにしよう、と思いつつ、木漏れ日の参道を下った。

山門まで戻ると、テントはまだあったものの「お接待中」の看板は既に片付けられていて、撤収の雰囲気がする。この日、この時間に切幡寺を訪れることができて本当に運が良かった。一期一会、時の運、巡り合わせ、そんな言葉が頭の中を巡る。

「四国」という土地が問いかけてくるもの

12:35、切幡寺の山門を出て次の札所へ向かった。11番札所・藤井寺へは9.3km、札所間の距離はこれまでで一番長いものになる。自分の速度では3時間ちょっとの計算だ。明日の12番焼山寺へは全行程山道の12.9kmだし、このあたりから歩き遍路の「修行」感が本領を発揮し始める。(ちなみに四国遍路の札所間で一番距離があるのは高知県、37番岩本寺から38番金剛福寺の80kmである。もはや想像がつかない…。)

さっき登ってきた参道を下りながらスマホのカレンダーを起動し、音声入力にしてメモに「切幡寺所感」を吹き込みながら歩く。景色は写真に撮れば後で見返せるが、感じたことや考えたこと、出会った人のことなどは時間とともに流れていきそうなので、短くても何か感想を記録しておくようにしていた。特に札所が多い日は真ん中のお寺の印象が消えてしまいそうだし。時々声を拾いそびれていたり、謎変換のオンパレードで後でなんだこりゃとなることもあるのだが、何もないよりも断然思い出す手がかりが増える。

メモを終えたところでちょうど狭い住宅地を抜けて広めの道路に行き当たったので、スマホをポケットにしまって、車道に沿うように右折する。ほどなく、後ろから白いバンが追い抜いていって自分の前でスピードを緩めた。不思議に思っていると、運転席の窓から顔を出したのは先ほどの岡山のおじいちゃまだ。同じく次の藤井寺に向けて進むのだろう。手招きしてくれたので、「もしかしたらペットボトルとか用意してくれたのかも…」と思いながら近づく(何かもらえる前提なのも大概だが)。

しかし、おじいちゃまが手渡してくれたものは、自分の想像を越えていた。おじいちゃまが「これあげよ」と言ってスイ、と差し出してくれたのは、なんとあの持鈴だったのだ!!さすがにこれは受け取れないと思って固辞したのだが、「いいのいいの。持ってって」と、おじいちゃまはするりとその紐を手放し、手のひらに重みのある銀の鈴が沈む。せめて納め札をお渡ししようと思ってカバンを探ったが、「いいのよ、じゃあね。気をつけていってね」と、白い車はトルルンと軽いエンジン音を残してそのまま先へ行ってしまった。

…のどかな畑沿いの道に、呆然と立ち尽くす自分が残された。

何が起こったんだ。確かにいつかあんなおりんを持ってみたいとは思ったけれど、まさか「それ」そのものを望んだわけではない。おそるおそる両手を開く。「石鎚」と浮き彫りのある銀の鈴。本体にもそれを吊るしている紐にも年季が入っていて、すごく使いこまれた様子だ。これ絶対すごくいいやつだし、とても大事なものだったのでは…?なぜ、これを私に?

半ば放心状態で鈴を見つめていると中の球が少し動いて、チリ、と小さな音を立てた。

ー途端、突き上げるように涙が溢れてきた。何の涙か分からないけど、おじいちゃまの何か大きな思いが詰まったものだと思うと胸が痛くなった。少し冷たい銀の塊を両手で固く握って、祈るように額をつける。最後まで一緒に歩くのだ。巡礼の道は、多くの人の思いを背負って紡ぐものなのだ。

紐を持って鈴を鳴らしてみると、あの音がした。胸の真ん中を突き通していくような、透明なあの音だ。

世の中に似たような道はゴマンとありそうな、なんでもない畑の中の三叉路、それがものすごく特別な場所として刻まれて立ち去り難く、しばらくそこで鈴を見つめていた。ようやく歩き出すが、もう頭の中が嵐のようにぐるぐるしている。なんだろう、なんでなんだろう、もっと気の利いた何かを言えなかったのか、せめてお名前だけでも。いや、そもそもうかうかと受け取ってしまってよかったのか、……。

そのうちに今度は別のことに思い当たる。ちょうど県道に出てきたところで見付けてもらったけれど、もしおじいちゃまがその気でも、歩き道を歩いている間に追い抜かされてしまっていた可能性は大いにあった。車道に出てほんの数秒だったのだ。そしてこの先再びやって来る車道と歩き道との分岐まではわずか200m。なにこのタイミング。

…四国、すごすぎて怖い。

ーーさあ、与えたぞ。お前は何をできるのか?

空から弘法大師の声が聞こえた気がした。

【11番札所・藤井寺(ふじいでら)】本尊:薬師如来

あれだこれだと考えこみながら歩いていると、みちしるべの矢印を見誤って違う道に吸い込まれてしまった。しかし「Henro Helper」にはこちらも代替ルートとして示されていたので、そのまま進んでその先で本来の遍路道に合流することにする。結果としてこちらの方が交通量の多い道を避けられてよかった。車を気にせず物思いに耽ることができた。

切幡寺から1時間弱歩いたころ、「粟島神社」と掲げられた鳥居が現れた。同じ敷地に隣接して「八幡宮」。住宅地の中の道は遮るものがなく、高くなった太陽に炙られたのと、感情の起伏が忙しすぎて少し疲れていたので、八幡宮で少し休憩させてもらうことにした。お詣りをしてから、本殿の石段の一番下の段にへたりこんで涼をとる。日差しは強いとはいえ一応初春、陰に入れば爽やかな風が通り抜けて心地が良かった。

20分ほど休憩して、気持ちも落ち着いたので再び歩こうと鳥居を出たところで、ちょうど御夫婦の歩き遍路さんがやってきた。お二人は日本人の男性と台湾人の奥様で、上海から来られているとのことだった。同じく暑さで疲れた様子だったので、神社の日陰をオススメし、入れ替わりで13:50に神社を出発した。

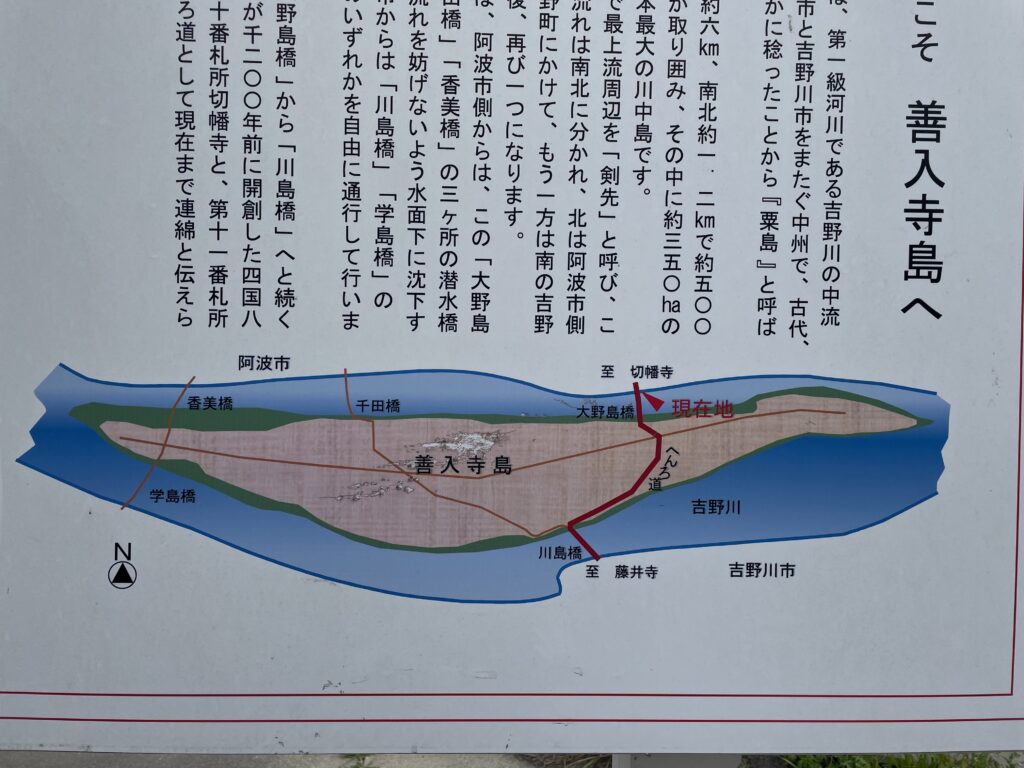

八幡宮は、吉野川に向けての右折ポイントだ。ここから南に下っていくと吉野川の堤防に行き当たり、「善入寺島(ぜんにゅうじとう)」という大きな中洲を経由して向こう岸に渡る。島は阿波市と吉野川市の境界でもある。

神社を出てほどなく、民家の向こうに堤防が見えてきた。「歩き遍路 階段上る」と示された正面の階段を登りきると、吉野川が…、

見えない(笑)

見えるのは、ただただ竹林の向こうへと続く1本の道。

四国の河川敷…、広すぎる。

説明板によると善入寺島は約500haと日本最大の川中島で、かつては「粟島」と呼ばれ3,000人もの人が住んでいたそうだ。立地上洪水被害が多く、治水のため住民は退去させられることになり、大正初期に無人島となった。先ほど通ってきた粟島神社は、ここから移転合祀されたものだったのだ。

四国の川は河川敷も広いが、川幅もすごい。地元の川は広くても5mくらいなので、綺麗を通り越してもはや怖い。初めて徒歩で渡る潜水橋(沈下橋)にも戦々恐々である。しかも歩行者専用というわけではなく車通りもけっこうあり、1車線しかないのに一方通行ではない。待避所はあるものの、もしここが通勤路だったら毎朝ものすごい緊張感だ。

何回か車をやり過ごし、やっとこさ橋を渡りきって島に上陸したが、ここが川の中州だと思えないくらい広大な畑が続いていて、果てが見えない。島の真ん中くらいで現れたみちしるべを祈るような気持ちで見ると、藤井寺まで5.9kmと書かれていた。半分どころか、まだ3分の1しか来てないのかー!!

長い…、長いよう。

今日の道は切幡寺への階段以外はほとんど高低差はないものの、舗装路ばかりで足の裏とかかとが疲労を訴えていた。切幡寺で違和感を感じた膝もだるさが増している。午前中あれだけ見かけた歩き遍路もこころなしかまばらになり、まだ日は高いはずなのに、やたらと気持ちが焦る。先程までの晴天はどこへやら、島へ渡ったあたりからにわかに雲が厚くなってきたことも相まって、孤独感と絶望感が迫ってくる。

反対側の潜水橋を渡りきったところで、あと4km。半泣きになりながらひたすら県道240号沿いを南下する。

私は大抵みんなに追い抜かれていく側なのだが、前を歩いていた赤いリュックの金髪お兄さんに珍しく追いついた。切幡寺で見かけた記憶がある。潜水橋のところで誰かと記念撮影していたが、その人とは別行動になったようだ。声をかけると、暑さに負けてしまったうえ、膝の調子が良くなさそうだった。ベルギーから来たとのことで(1日目のベルギー男子とは別の人)、しんどいだろうにわざわざリュックを下ろしてベルギーチョコのキャンディをくれた。こちらからは塩タブレットを渡す。可能なら2〜3日しっかり休んで、楽しんで歩いてほしいと伝えると、そうするよ、だって楽しむのが一番だもの、日本を楽しみたい、と言ってくれた。

善入寺島を出てから約1時間、やっと「藤井寺0.4km」の分岐が現れた!!「歩きの方→、車では行けません」と書かれた看板を右に進むと、急に人の家の裏山のようなところに入り込み、これまた人の家の裏庭のようなところに下りてきて、最後に人の家の軒先を通って、やっとのことで藤井寺に到着した。時刻は15:50。切幡寺を出発してから3時間15分、想定どおりといえば想定どおりなのだが、もっとずっと長く感じた。これが、修行か…。

藤井寺は12番焼山寺への登り口にもなっていて、本堂へ登る階段の脇に焼山寺へのみちしるべが立っていた。それを横目に境内へ登っていくと、朝から見かけた歩き遍路たちの何人かがお参りしている背中が見えた。よかった、みんないた…!世界に自分だけ取り残されたかと思った。時間にしてほんの5〜10分ほどだと思うのだが、少し遅れているだけでなかなか姿が見えないものだ。

そして安堵したのと疲れとで、藤井寺自体の記憶があまりないのだった。申し訳ない…。

納経のあと、怖いもの見たさ…、いや、明日への心の準備として、本堂の左手から伸びる(このフレーズ、昨日も聞いたような。笑)「焼山寺道」の入口だけ覗きに行った。藤井寺の「ミニ八十八箇所霊場」の参道にもなっているその道はさっそくグイーンと登っていて、夕刻ということもあってかその先はもはやよく見えない。そして必ずトイレに行っておくようにという注意書きとともに、「健脚5時間 平均6時間 弱足8時間」の文字が。よ、「よわあし」…。

うひぇー、自分はどれなんだろと思いながら山門の方へと戻り、お宿へ向かった。

本日のお宿に到着!

16:35、藤井寺から200mとアクセス抜群の「お宿イレブン」にチェックイン。素泊まりドミトリーのみ、メール予約可、英語対応可とあって、宿泊客は海外の人のほうが多かった。しかし、知っている顔も。ひとりはイレブンさんこと菅笠のお兄さん(ヤマさん、熊本から)。次に野宿のおじちゃん(ヨっちゃん、長野から。空きベッドがあったのでキャンプせずに済んだ)。そして、ユキちゃんだ。ユキちゃんは明日のお宿も同じだと判明した。頑張って山登りして、また会おう!

こちらのオーナーさんは、「とある歩き遍路のみちしるべ」という歩き遍路向けの情報発信をしているサイトを長年運営されている。特に旧遍路道の情報については、検索すれば必ずこちらのHPがヒットするという感じで、事前予習の段階で既にかなりお世話になっていた。受付ラッシュが落ち着いたあたりで、別格霊場の難所(7番出石寺、13番仙龍寺、20番大瀧寺、…後から思うと自販機ない組だ笑)の攻略法を中心にいろいろ教えてもらった。「初回、通し、別格込み」という3拍子揃った歩き遍路の私に、オーナーさんは熱心に注意ポイントやオススメのお宿を教えてくださった。

お宿から2kmほどのところにコンビニや銭湯がある。自転車を貸してもらえるとのことで、せっかくなのでお風呂に入りに行くことにした。食料はお宿で朝食用にパンとバナナを付けてもらえたので、荷物軽量化のために手持ちを食べ尽くすことにして、一路「鴨の湯」へ。階段とアスファルトで疲れきった膝を湯船で念入りにほぐす。明日は山登り…。帰りにはすでに暗くなっていて、行きに来た道を覚えているつもりだったが途中で迷ってしまった。Googleナビを起動するが、スマホのバッテリーが残り10%を切っており、電池がもってくれるよう祈りながらペダルを漕ぐ。帰りはお宿に向けてずっとなだらかな登りで、再び汗をかいてしまった(冷や汗もあったかも…)。

なんとかスマホが生きている間にお宿に帰還、速攻充電である。19時過ぎだったが、ロビーは誰もおらずシンとしていた。オーナーさんはおうちに帰られ、何人かは外に食べに行ったと思われたが、すでに寝息もちらほら聞こえてくる。海外勢は外のベンチコーナーで談笑していた。洗濯ができるのを待ちながら、手持ちの食料でひっそりと夕ごはん。途中ヤマさんが歯磨きに出てこられて、明日の雨マシだといいねえ、とやはりそこが心配な様子。自分も歯磨きを済ませ、20時半にはブースに落ち着いた。

ブースのカーテンをしっかり閉めて電灯を点け、例によって写真をクラウドに上げながら荷物の整理をする。雨に備えて濡れたら困るものを防水バッグに包んでガードして、山谷袋(お参りセットと財布)も登っている間は使わないのでこの際ザックに突っ込むことにする。ちょっとパンパンになってしまい、どうやったら座りがよくなるのか試行錯誤、ブース内がカオスになり収拾がつくのか絶望したが、なんとか収まった。

荷物の準備ができたので電気を消して横になり、最後に「明日のツール」をセットする。歩いている間でもすぐに確認できるよう、スマホの写真アルバムに「今日の予定」というフォルダを作って

①「黄色い地図」の該当部分を〈北を上にして〉撮影したもの(※)

② 泊まる宿の情報をスクリーンショットしたもの

を入れておくようにしていたのだ。

こうしておけば、その後どれだけ写真を撮ってもアルバムからすぐに必要な情報を見ることができる。寝る前に今日使った分を削除して、明日の分に入れ替えておくというルーティンが早くもできていた(ちなみにスペインを歩いている時は「Buen Camino」のアプリ1本でことが済んで「地図を写真に撮る」という工程が必要なかったため、「泊まるところ」というアルバムを作ってアルベルゲ情報のスクショを溜めていっていた)。

各方面に状況報告をして、明日は登山、そうそう、YAMAPも課金しておかなければ。など諸々やっていたら、またしても寝るのは0時を回ってしまった。予報どおり22時を過ぎた頃から雨が降り出したようだ。あまりひどくなりませんように…、と祈りながら眠りについた。

ーーーーー

(※)「黄色い地図」は歩き遍路情報が満載で役に立つのだが、紙面の節約のためと歩く方向を←の向きに統一したいがため、東西南北を自在に転換するという地図としての最弱点を持っている(これが嫌でこの地図を使いたくないという人もいる)。徳島・高知はまだマシだが、愛媛・香川になるとほとんどのページで南が上になっており、印刷されたままの方向で各種アプリの地図(「Henro Helper」、YAMAP、Googleマップ)と見比べようとすると大混乱必至である。地図を見たい時は大抵迷っていてテンパっているから尚更だ。文字は逆さになってもいいから道が一致してほしい、と思ってこうすることにした。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m