へんろ転がし、本番 → めっちゃ楽しかった

歩き遍路界隈には「へんろ転がし」という用語がある。転げ落ちてしまうほど険しい難所という意味だ。焼山寺への歩き遍路道は「一に焼山、二にお鶴、三に太龍」と言われる阿波三大へんろ転がしの先鋒にして最難所とされ、峠道としての距離そのものも四国遍路で最も長い。それがまだ身体もできていないこの序盤に訪れるという試練の時。焼山寺に挑んだ者のうち半数もがここで歩き遍路を諦めるという…。

という前評判に恐れおののいていたが、実際に登ってみたところでは、次々現れる急坂にわーとかきゃーとか言っている間にいつの間にか着いていた、というのが正直な感想だ。確かに足にダメージはきているのだろうが、昨日の終わらないアスファルト道の方が余程きつかった。心配していた雨も登っているうちは小康状態を保ってくれ、むしろ雨模様だったおかげで山全体の情景がしっとりとして趣深く、忘れがたいものとなった。

| 日付 | 2025.04.13(日) |

| 天候 | 雨のち晴れ(4℃〜14℃) |

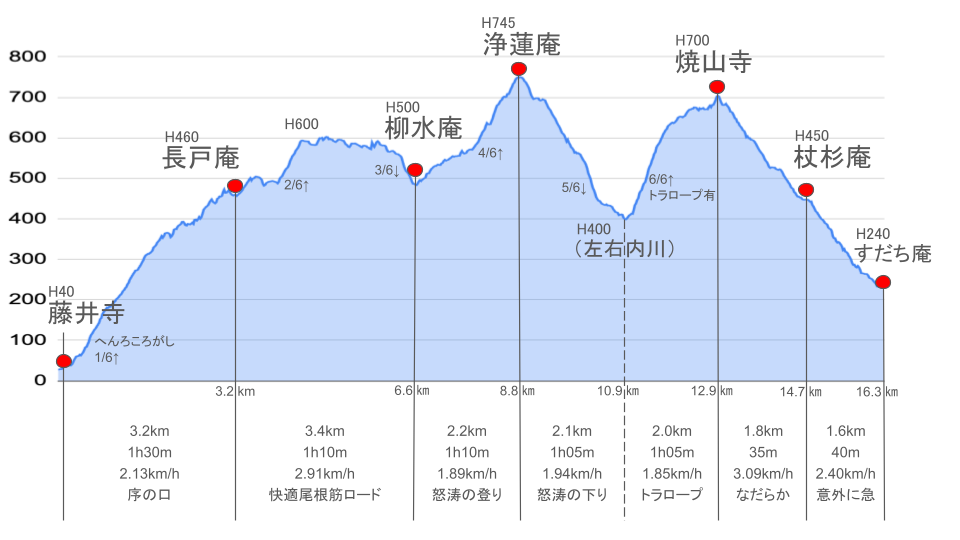

| 行程 | 12番焼山寺(33,263歩/16.5km/↑1,484m↓1,288m/9h20m) |

| 06:40「お宿イレブン」出発 08:10-08:15 長戸庵(滞在5分) 09:25-09:40 柳水庵(滞在15分) 10:50-11:05 浄蓮庵(滞在15分) 13:15-14:40 12番 焼山寺(滞在1時間25分) 15:15-15:20 杖杉庵(滞在5分) 16:00「すだち」庵チェックイン 16:40-17:40 「神山温泉」にてお風呂 18:50 夕食 | |

| お宿 | すだち庵【 相部屋2食付き ¥7,400/12人/14:00〜 】 (4/1 17:45 tel予約 ) |

| 費用 | 食 費 ¥500 納経料 ¥500✕1寺 温泉代 ¥600 洗濯代 ¥300(洗濯¥100 ¥乾燥200) 宿泊費 ¥7,400 合 計 ¥9,300 |

焼山寺道がどんな感じだったか2分で知りたい人向けにラップ置いときます。

・46歳女性/体力中程度(中高は鈍足陸上部)/荷物預けなし(約11.5kg)

・休憩込みで6時間35分、休憩抜きでちょうど6時間 →「平均」ど真ん中でした

・トイレ2箇所:①長戸庵(女性用) ②柳水庵(男性用)

・給水ポイント2箇所(渇水で水がない場合もあり):①お水大師 ②柳水庵

・タクシーポイント2箇所(車道との交差。緊急の場合はここで救助要請):

①柳水庵の休憩所を出てすぐ(7km地点) ②浄蓮庵から下りて集落に出たところ(10.5km地点)

・もちろん食料補給ポイントは無い

・藤井寺側のお宿と焼山寺側のお宿で荷物の配送サービスを展開してくれている(有料の場合あり)

焼山寺まめ知識

冒頭に書いたとおり、12番札所・焼山寺への歩き遍路道は四国遍路の中で最も厳しいものと言われている。以下のランキング(※別格除く)を見てみると、焼山寺は「標高が高く、かつ距離が長く、かつ急」であることが分かる。12.9kmで約6〜7時間ということは、単純に考えて1時間に2kmくらいしか進めないということだ。ちなみに藤井寺から焼山寺まで車で行くと県道などを使って約36km、1時間ほどの道のりらしい。もちろん車道もかなり細いので、車お遍路にとっても難所である。

①標高が高い

1位 66雲辺寺:標高910m(登山道は4.3km)

2位 60横峰寺:標高745m(登山道は1.6km)

3位 12焼山寺:標高700m(登山道12.9km、山をふたつ越えるので登り合計は1,145m)

②旧遍路道(峠道)としての距離が長い

1位 焼山寺道:12.9km(徳島県:標高600m、745m、700m)

2位 柏坂:9.8km(愛媛県:標高470m)

3位 そえみみず:4.8km(高知県:標高410m)

③傾斜が急(へんろ転がし)

1 12焼山寺(12.9km)

2 20鶴林寺(2.9km)

3 21太龍寺(下り2.3km+登り1.7km)

一般によく言われるこれらに加えて、さらに難易度を上げていると思われるのは次の2つ。

①代替手段がない:21太龍寺(標高520m)、66雲辺寺(標高910m)にはロープウェイがあるので行きの登りだけがんばって下りはロープウェイを使うという選択肢があるが、焼山寺は登ったら自分で下りなければならない。60横峰寺(標高745m)は参拝バスがある。

②登った後の宿問題:参拝を終えて山を下りてきてからの宿の選択肢が少ない。私は最難所と言われている道を13kmも歩いてきた後に「すだち庵」よりも先まで行くのは絶対に無理だと思い、ここの予約を最初に押さえてから前後の日程を決めた。最初に候補にしていた4/11は満室だったので、空き(ラス1だった)のあった今日に合わせて出発を2日遅らせたのだ。区切りお遍路さんで日程に融通がきかない場合はかなり無理をすることになる恐れがある。

・「すだち庵」(3.4km)

・「植村旅館」(10km)

・「旅館さくらや」(7.7km)

・「神山温泉ホテル四季の里」(10.5km)

はてさて、そんな前評判てんこ盛りの焼山寺アタックであるが、どうなるのであろうか?

藤井寺〜長戸庵(ちょうどあん)3.2km

朝5時、起床。身支度をあらかた終えた後、パンとバナナ、セルフサービスのコーヒーで朝食にする。皆それぞれに起きてきて、粛々と出発の準備をしている。照明が控えられた薄暗いロビーで、お互いに励まし合う視線を交わしつつも、それぞれが黙々と身支度を整えていくこの空気が好きだ。今日の道はどんな内容だったっけ?それを無事にクリアするための対策は?昨日はここが不便だったから、今度はこっちのポケットに入れてみよう…今日自分が行くと決めた行程を達成するために、それぞれが思いを巡らせている。多くを語らないからこそ、却って連帯感が生まれるのが不思議だ。

個室でなくドミトリーの場合は全員が共有スペースで支度をするので、よりこの雰囲気が味わえる。スペインのアルベルゲでは99%ドミトリーで過ごしたので、毎日これの連続だった。そしてどこの国の出身だろうと「Buen Camino」とスペイン語の挨拶を残して、ドアをそっと閉めるのだ。

外に出てみると、ありがたいことに雨はいったん止んでいた。ヨっちゃんも偵察に出てきて、「いけそうだね〜」と嬉しそうである。とはいえ予報としては昼過ぎまでは雨が続くため、今日のおへんろルックは普段と装備が異なる。山谷袋もザックの中に入れて荷物をひとつにし、ザックカバーもあらかじめ被せておく。上着は白衣ではなくレインウェア(ポンチョは取り回しが苦手なので回避した)。防水機能なしのウォーキングシューズのため、靴の上から履けるソフトレインブーツを着用。そして頭にはレインハット。出発前に、完全雨仕様の姿をヨっちゃんに撮ってもらった。

最後に昨日切幡寺のお接待でいただいたチオビタドリンクを飲んで、6:40、出発。

12番札所・焼山寺へ至る歩き遍路道は、昨日お参りした藤井寺の境内の裏手から続いている。再度藤井寺の山門をくぐり、本堂と大師堂にご挨拶をしてから、昨日は入口だけ覗いた「焼山寺みち」に足を踏み入れる。いざ「へんろ転がし」。

例の「健脚5時間、平均6時間、弱足8時間」の看板を横目に階段を登っていくと、藤井寺のミニ四国八十八箇所霊場が1番札所から順番にやってくる。「ミニ四国八十八箇所霊場」は実際の四国巡拝になかなか行けない人でもこれを回れば同等のご利益が得られるというもので、よく札所の敷地(裏山?)に設けられているのを見かけたが、ミニだと侮ってウッカリ足を踏み入れると結構な険しい道を2時間近く歩かされたりする危険があるので要注意である。

入口から10分ほど歩いたところでミニ八十八箇所のコースと焼山寺への道が別れると、さっそく「へんろころがし1/6」の看板が現れた。来たあー!!これが噂のアレか!と喜々としながら(←?)進む。ひとつ目のへんろ転がしは、延々と階段を登るタイプの急登である。階段の頂上に空が見えるデジャブその3だ。道中を見守ってくれるお地蔵さまも一生懸命傾斜に抗っておられる…

何回か林道のような道に交わりつつ、気付くとそれなりに上まで上がってきていた。途中に何箇所か見晴らしのよい休憩スペースが設けられており、昨日までとは逆方向から徳島平野を見下ろす形になる。あそこを歩いてきたんだよなあ…

「端山休憩所」を過ぎると足元が岩っぽく変わってきた。表面が濡れているので滑らないように慎重に足をかける。道中にはときどき格言めいたものや地元小学生からの激励が書かれた札が下がっており、それらを心の糧にしながら傾斜を増す石の道を登っていく。ふと顔を上げると岩場の先に小休憩しているヤマさんが見えた。「お地蔵さまがたくさん見守ってくれてるよね。お地蔵さまが出てきたら、そこから坂が始まる合図…」と、目の前のお地蔵さまを見つめながら若干絶望気味だった。ヤマさん、気をしっかり!

ヤマさんと順番が入れ替わってしばらくすると、「お水大師」が見えてきた。洗い場のようになっている所からちょろちょろと水が出ていて、必要なら水を汲めそうだ。ペットボトルにはまだ十分に水があったので、2,3口だけ掬って飲んでみた。冷たくておいしい。ここから約4km先の柳水庵まで水場はないので、夏場などは重宝するだろう。

ヤマさんの言う通り、確かにお地蔵さまが現れると急勾配が始まる感じがした。焼山寺道は入口に「最後まで残った空海の道」と書かれていたように、1200年前に空海が歩いた頃のままの自然が残されている唯一の道なのだそうだが、この急斜面によく登山道を作ったものだと感心する。岩を穿って、石畳を敷いて、石段を積んで…。今のように重機もない時代にどれだけの労力がかかったのだろう。それでもあの山へお参りをしようという気持ちはどこから生まれるのだろう。

「よくこの道作ったな…」と何回言っただろうか、苔むした大きな岩の向こうに「長戸庵560m」の文字が見えてきた。もうすぐ、みたいな雰囲気を醸しているが、1時間に2kmの歩みなのでまだ優に20分はかかるんだけどね…。そして歩くこと20分、お宿を出発してから1時間半で、ようやく最初のチェックポイント「長戸庵」に到着した。

四国霊場番外「長戸庵」(3.2km地点、標高460m)

四国巡拝中の空海がここで休憩していた時、「ちょうど」足腰を痛めた旅人が通りかかった。空海が加持するとたちまちその痛みが治ったため、その旅人がお礼としてこのお堂を建て、弘法大師の像を祀ったというのが由来。

お堂の左手奥に女性用のトイレあり。

お参りがてら、水分補給をして休憩する。お堂にはちゃんと小さな梵鐘がついていて、鳴らすと ぽいん、とユーモラスな音がした。

長戸庵〜柳水庵(りゅうすいあん)3.4km

8:15、長戸庵を出発。しばらくはとても整備の行き届いた平坦な道が続く。落ち葉は払われ、道幅も広々として歩きやすく、スイスイと進むことができた。

そう、焼山寺道は確かに長くて険しいが、地元の方による保存手入れがしっかりなされており、通る人も多いためか(1番から歩き遍路を始めてここを登らず終える人はあまりいないだろう)、道そのものはとても歩きやすいのだ。この後別格霊場やマイナールートを歩くにつれ、落ち葉が積もりまくった道やガレ場続きの道、雨で崩れたのがそのままになっているような道に出くわすたびに「焼山寺の道はきれいだったんだなあ」としみじみと思い返すことがよくあった。

少し登ったところに景色がよく見えるように木を刈ってある斜面があり、そこに建てられた休憩所からは昨日まで歩いてきた一帯が広く見渡せた。あのあたりが切幡寺、あれが善入寺島で、あのへんを延々と横切って藤井寺にたどり着いたんだ…。歩いて道をたどると、自分がどこを通ってきたかハッキリ分かるのが面白い。そして昨日のことなのに、もうどこか懐かしいのが不思議だ。

焼山寺への道で眺望が望めるのはこの休憩所が最後だった。歩き遍路たちはここで徳島平野に別れを告げ、山をふたつ越えた先にある焼山寺に向けて深い森の中を進むことになる。とはいえ、その後も少し拍子抜けするくらい歩きやすい道が続いた。実は休憩所からお鎖場との分岐までの間に「へんろころがし2/6」があったらしいのだが、全く気付かずに通り過ぎてしまった。そういえば、ちょっと長い階段が続いたような…?

古くから残る焼山寺道には昔からのみちしるべも多く残されており、時代も意匠も様々で面白い。施主と寄進(建立)した年月日、寄進の理由が書かれていることが多いようだ。この理由とか由来の部分が一番面白そうなのに判読できない場合が多く(薄れてしまっているとか、崩し字が達筆すぎるとか)、なにか一生懸命書いてくれてあってもその内容があまりよく分からないのが残念だ。進み具合を示す丁石もアバウトなので、とりあえず道は間違っていなくて、距離は減ってる…くらいの目安だ。

進行方向は手のひらや人差し指の向きで示されることが多いのだが、象形文字のように5本の指を簡略化したものがあって、これは四国遍路中このひとつしか見なかった。ホタテ貝を象ったサンティアゴ巡礼路の道標(モホン)に似ていて、一瞬コラボレーションしているのかとも思ったが、石柱の古さから考えるとそんなわけもなく、当時の石工さんのセンスのようだ(ちゃんと彫るのがめんどくさかったのかな?)。

個性豊かなみちしるべやお地蔵さまを見つけては気を紛らわせつつ休憩所から約20分、広場のようなところに出た。そんなに登った感触はなかったが、ここが峠というか、長戸庵と柳水庵の間で一番標高が高くなっている地点らしい。「山をふたつ越えて」のひとつ目を越えたことになる。色んな登山道に分岐していそうだったが(ここからも「お鎖場」に行ける模様)、焼山寺方面は次のポイントである柳水庵まで1.8km、35分との案内があった。安楽寺の駐車場でトナリさんにいただいたもみじ饅頭でチャージ。

峠の後はゆるゆるとした下りである。なんと少し日も差してきて、木漏れ日のもとを順調に歩く。調子に乗っていたら最後に石畳の急な下りが出てきて(へんろころがし3/6)、濡れた石に足元を取られつつそれを下りたら柳水庵に到着した。9:25、登山口から6.6km、お宿から2時間45分。

番外札所「柳水庵」(6.6km地点、標高500m)

焼山寺道のちょうど真ん中あたりにある(こっちの方が「ちょうど」庵かも?)。空海がここで休憩をした際、柳の杖に加持を施して地面に突き立てると水が湧き出したという伝説があり、現在も「柳の水」と呼ばれる湧水がある。平成の半ばまでは庵主が居住しており、宿坊もされていたらしい(現在は無住、立入不可)。

出口あたりに男性用トイレとタクシーの案内あり。

歩き遍路のみ、焼山寺にて納経してもらえる。

柳水庵では桜と椿が見頃を迎えていて、その美しさに見とれてしばし佇んだ。後から来たお遍路さんが何人か通り過ぎていったが、こんなに素晴らしいところをそんなにすたすたと通過してしまうのはもったいない!!しとしとと小雨の降る音に包まれ、花びらの紅も苔の緑もしっとりと色味を増して、なんとも言えない趣があった。さらに季節が移ればここにはシャクナゲやツツジも咲くそうだ。かつては旅人を手厚く迎えてくれたという庵主さんが育てていたのだろうか?誰が見なくても、花たちは咲いて散っていく…。

もし宿坊がまだあった頃にここに来ていたら、一泊して気の済むまでたそがれてみたかった。

(色も斑もさまざまな椿たち)

ここから焼山寺まで水場なはい。身体にマイナスイオン、ペットボトルには「柳の水」をいっぱいに補給してから後ろ髪を引かれつつ柳水庵を出発。少し下ると、地元有志の方が建ててくれたという休憩小屋があった。基本的には休憩のみだが、急な体調不良などの場合は1泊のみさせてもらえるようだ。ここにもこんこんと水が湧いていた。

雨足が強まってきたので、先に来ていた3人組と一緒にここの屋根を借りて雨対策を強化した。話をしてみると、なんと3人のうち2人は地元が同じだと判明。最寄り駅が近すぎるやないかい。世界は狭い…!そうこうしているうちにヤマさんも追いついてきた。せっかくザックを下ろしたのでついでに朝食の残りのパンを食べることにし、かなり早めのお昼休憩(むしろ朝ごはんその2?)となった。

柳水庵〜浄蓮庵(じょうれんあん)2.2km

柳水庵の休憩所からさらに下っていくと、広めの道路と交差する(県道245号線)。柳水庵にタクシーの看板があったのを見かけたが、足を痛めたり、体調が悪くなったりした場合はここで送迎を頼むことになる。ここを逃すと次は約4km先、浄蓮庵を越えた所でしかタクシーポイントがないようなので、体調に違和感を感じる場合は無理は禁物だ。

県道から再び山道に入ってもしばらくは整備用の林道のような感じの平らな道が続いて、「おっ、登り始めは一瞬しんどかったけど、その後はまあまあじゃない?なんかいけそう?」とますます調子に乗り始める。しかし、その道とお別れの分岐が来た途端に道の様相は一変した。

わー!きゃー!わー!?

最後の1km弱で一気に160mほど登る。いや角度よ…

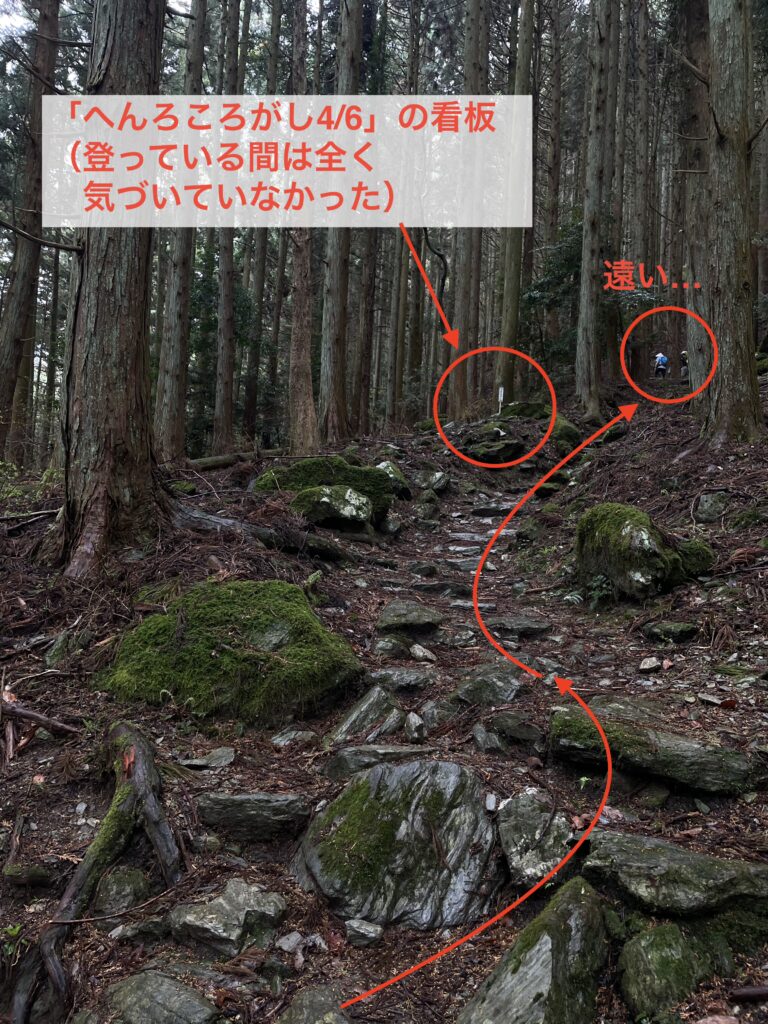

写真では伝わりきらないのが歯がゆいが、前を行くお遍路さんがあんなにも上にいることからぜひ想像してみてほしい。

え、ツーステップでそこまで行くの…??

つづら折りを曲がるたびに壁のような登りが出てきて、楽しいやら(←?)前に進まないやら、必死になっていたら「へんろころがし4/6」の看板に全く気付かず通り過ぎてしまった。(あとで「結局どこだったんだろう」と調べていたら、たまたま写真に撮っていた。)

しかし、不思議な感覚である。確かに大変な登りを前にして、膝は悲鳴をあげているし息も上がるのであるが、この道を巡る見えないエネルギーのようなものが背中を押してくれているようにも感じて、「きつい」「しんどい」とは思わないのである。お地蔵さまやお大師さまの札に挨拶をしながら登っていくと、だんだん空が開けて明るくなってきた気配がした。これは頂上が近い。ふっと道が平らになり、その突き当たりを直角に曲がると、長い階段が現れた。浄蓮庵に着いたのだ。

階段の先には、これが一株の杉とは思えない巨木を背にした弘法大師の姿。

菅笠の濃い影が落ちて、その表情は伺い知れない。

少し息を整えてから、一歩一歩噛みしめるように階段を登って、

大師像の前に立つ。

わたし、ここまで来れました…。

ーー「よく来たな」、と言ってもらえたかは分からない。

ただ、長い時間をかけて自分の足でここにたどり着き、一対一でこの大師像に対峙する時間は特別だった。

雨の音が帳となってこの空間を外界と切り離し、今この瞬間だけは世界にお大師さまとふたりきりだ。

昨日投げられた問いを忘れてません。もらったものをどう返していけるのか、ずっとずっと考えます。

この四国遍路の間じゅう。

ーいえ、それが終わってからもずっと。

番外札所「浄蓮庵(一本杉庵)」

8.8km地点、標高745m(焼山寺道の最高地点)

空海がここで仮眠していたところ、夢に阿弥陀如来が現れた。目を覚ますと大蛇が暴れて全山を火の海にしていたので、それを岩に封じ込めて退治したという逸話から「焼山寺」の名が生まれた。

空海は阿弥陀如来の尊像を刻みお堂を建立してここに安置、大木「左右内の一本杉」もその際に手植えしたとの伝説がある。

歩き遍路のみ、焼山寺にて納経してもらえる。

※大師の銅像と42段の石段は大正15年に京都の人が奉納したとのこと。Good Job…!

先ほど登ってきた階段を振り返ってみる。お大師さまはいつもここから山を見下ろしていて、毎日毎日遍路たちを迎えるのだ。ここを登ってくる私の姿は、どう見えただろうか。

浄蓮庵〜左右内川(そうちがわ)2.1km

お大師さまのお迎えを受けた後、道は一気に下る。2kmちょっとの距離で345mの下り。

さっきあんなに登ってきたのにぃ…

ここでは下りの「へんろころがし」が出てきた。雨で地面が濡れているので、本当に転がされないようにしなければならない。「足元注意〜!」「そこ危ない!」「ほら滑った気をつけろー」、そろそろ頭も疲れてきているのでセルフ掛け声で乗り切る。

膝に鞭打って「へんろころがし5/6」を下ると、森が開けて人里が見えてきた。ほっとすると同時に、この山深い土地での生活はどのようなものなんだろう、と想像する。へんろ札が差し示していなかったら入っていくのをためらうような、民家の軒先をかすめる細道には、背丈を優に越える石積が延々と続いていた。その職人技とこの急斜面に生活を築いた先人たちの苦労に思いを馳せた。

この左右内(そうち)の集落に下りたあたりから、ついに雨脚が強まってきた。山道を出てしまうと却って遮るものがなく、大きめの雨粒が直接顔に当たって視界を邪魔してくる。集落の向こうに折り重なる山々も雨にけぶって、まるで水墨画のようだった。

路地を抜けて広めの車道(県道43号線)との交差、ここは斜め右方向に進む。左に吸い込まれる人がいるので注意!!実際今日も女性がひとりここを左に下ってしまったようで、先に行ったはずの彼女がまだ焼山寺に到着していない、と同じグループの方が一生懸命連絡を取ろうとしている場面に出くわした。山道は電波もほぼ通じないので、本人の側から連絡があって状況が分かるまでかなり心配した。

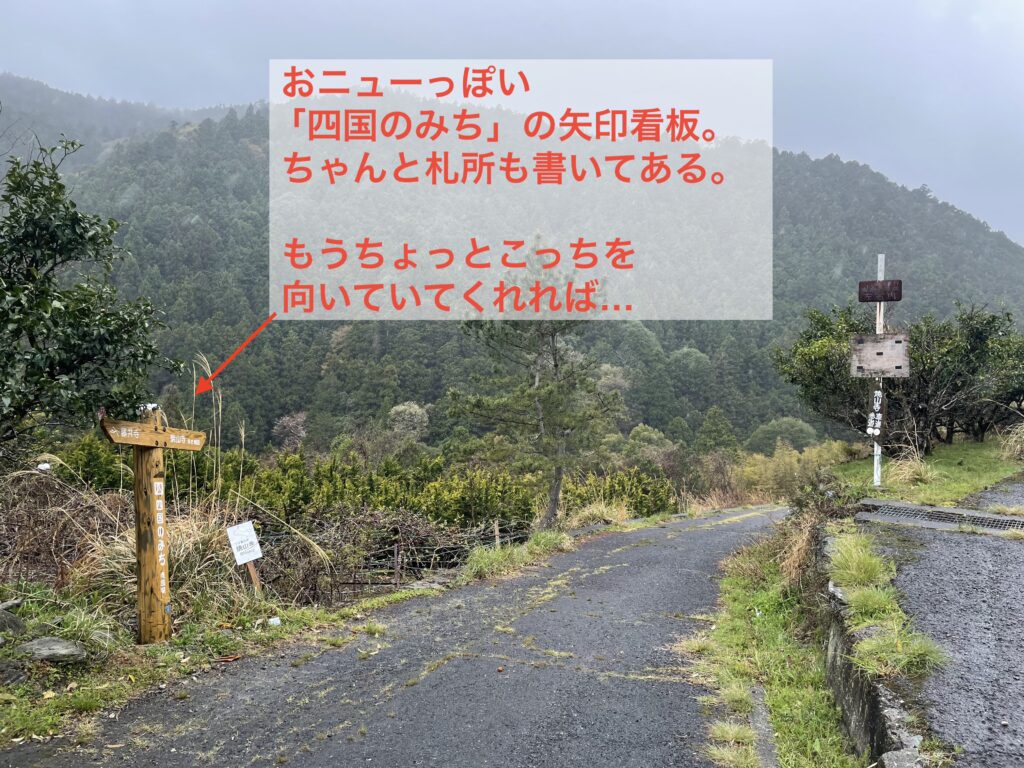

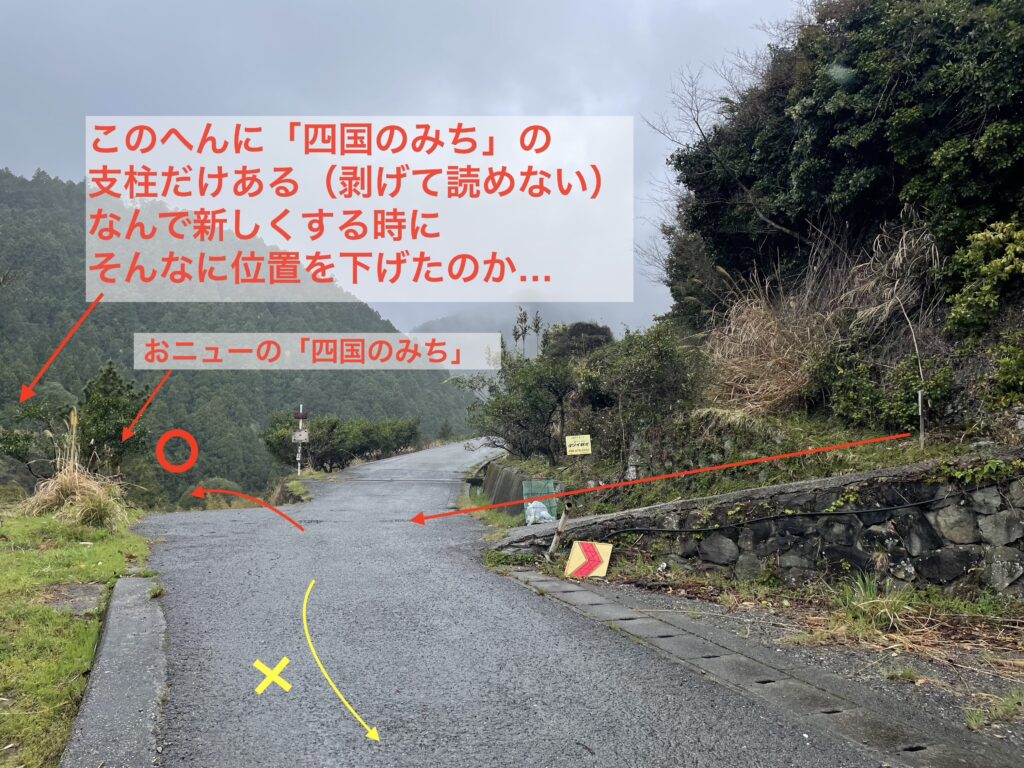

車道まで下りてくると右手下方に焼山寺への看板があるのだが、この「四国のみち」の矢印が絶妙に向こうを向いていて見えにくいのだ。雨などで視界が悪いとなおさらだ。私も始め右下への道が見付けられなくて集落の見える方(左)に吸い寄せられたのだが、続く案内がないので違和感を感じてYAMAPを見たらルートを外れかけていた。大山寺の観音道と同じパターンだ。危ない。

雨を避けようと急いで先へ進んだので写真を撮りそびれたのだが、車道に突き当たった正面にある「四国のみち」が支柱だけしかなく、しかもうっすら書かれた矢印もペンキが剥げていてどっちを指しているのか分からないのもミスを誘った。この看板こそ札所の矢印つきで新しくしてくれると迷う人が減ると思うのだけど。

ちなみにこの集落のところでもう一度タクシーの案内が出ている。「へんろころがし6/6」を登れそうにないと思ったら、ここがレスキューポイントだ。

しばらくクルクルしてしまったが無事に正しいルートに復帰、ふた山を越えていったん一番低くなっている地点までさらに下っていく。道代わりになっている水路の蓋がまたいい感じに滑って、敢えて横の土の部分を踏んでいかないと尻もちをつきそうだった。集落が途切れてしばらくすると、左右内川を渡る橋が見えてきた。標高400m。ここから標高700mの焼山寺まで約2km、再び一気に登ることになる。

左右内川〜焼山寺 2.0km

左右内川は苔むした岩がごろごろしていて、水は澄んで川底がよく見えた。天気がいい日は淵になっているところがエメラルドグリーンに輝くらしい。橋の両方の袂でお地蔵さまが見守っていて、ヤマさんの法則でいくとまさしく急坂が始まる予感だ。

果たして、橋を渡ると道はすぐに登りに転じ、さっそく「へんろころがし6/6」の看板が出てきた。焼山寺へ向けて、いよいよラストスパートである。始めは杉の葉がふかふかした坂道が続いて、「浄蓮庵の前の方がきつかったな。まああれを耐えたし、いけるやろ」とまた調子に乗っていたのであるが、ここで初めて見るブツが現れた。トラロープである。

お、おおお…!

この下の岩、めっちゃ滑るんですけど、というか足が届かないんですけど!?

浄蓮庵までの「へんろころがし4/6」が人間が自分の足で登れる限界を追求した傾斜だったのに対し、「へんろころがし6/6」は崖に進化していた。股関節の柔軟性と、どこに足を置くかのセンスが問われる。途中に「泣いても わめいても 進むしかない 歩くしかない」と書かれた札があって胸に刺さる。そうよ、引き返すわけにもいかんのよ、もう前に進むしかないのよ…!これが人生ってやつか…!(泣)

膝が段差に届かん、とかもたもたしながら登っていたら、後ろから若い金髪女子がスイスイと追い抜いていった。欧米の人はやっぱりなんだか身体の造りが違うような気がする。足が長いからもちろん歩幅は広いし、加えてバネがあって歩くのがすごく速い。あっと言う間に点のように小さくなってしまった。彼女の姿を追って視線を前へ向けると、「焼山寺1.0km」のみちしるべが目に入る。道が平らに開け、参道のようなものも見えてきた。山岳エリアは抜けたのだ。ゴールは目の前である。

【12番札所・焼山寺(しょうさんじ)】本尊:虚空蔵菩薩

ありがたや、6つの「へんろころがし」を転げることなく無事歩ききることができた。しかし山道を抜けたらハイすぐ境内、というわけはもちろんなくて、まずは巨大な不動明王さまのお出迎えがあり、続いて十三仏が見守る長い参道が続く。ここは駐車場からの道にもなっているようで、急にお遍路さんが増えた。車お遍路さんの白衣は真っ白で爽やかだ。こちらは(雨仕様なので白衣ではないが)汗だか雨だか判別がつかないものが額から流れ落ち、ついでになんかよく分からないところに泥が飛んでいて大変なことになっている。

顔を拭いて、服もちょっと直しながら石灯篭の並ぶ参道を進む。焼山寺は深い山の中腹にあるため、苦労して登った割に眺望は望めないのだが、参道からは春の雨に霞む山々が見えて、これはこれで幽玄の世界を楽しむことができた。歩くこと約10分、「それにしても、参道長くない??」と思い始めた頃、ようやく本堂への案内を示す石柱が現れる。人差し指が斜め上を向いている………、階段だよね、うん、知ってた(笑)

ものすごく立派な杉並木に挟まれた石段を登り(70段くらいらしい)、ついに山門の前に立った。時刻は13:15、お宿を出てから6時間半が経っていた。人も多かったし雨は強まるし、何より朝も早くから半日かけて山を登ってきた空っぽの頭だしで、山門の写真はこのナナメった1枚しか残っていない。

わーい着いた、と思いつつ山門をくぐると、まるでそれが合図かのように雨は激しさを増し、一気にどしゃ降りとなった。なんでー?!…いや、寺社仏閣を訪れての天気の急変は歓迎の証と聞いたことがある、そういうことにしよう。「よく来たな」、というやつだ。とりあえず目の前に見えた納経所に駆け込むと、奥に休憩所があり、その端っこにザックを置かせてもらえた。雨よけに菅笠を被ってお参りに向かう。ちなみに山門から本堂までにもう一回階段があるのはお約束である。

雨天ではあるが日曜日だったからなのか、境内にはたくさんのお遍路さんがお参りに来ていた。お線香がこんなにたくさん香炉に供えられているのは初めて見た。

しかし、4月の半ば、標高700mでこの天気となると、寒い!登っている間は良かったが、ザックを下ろすと背中の汗が一気に引いて、ろうそくを点けようとしている間にどんどん身体が冷えてきた。気付くと息も白い。気温を見てみると8℃と出ていた。ライターをカチャカチャやるのだが、両手ともかじかんでなかなか火が点けられなかった。

少し変化があった。これまではかすれた自信のない声で読経していたのだが、なんだか自分の声に芯が通ったような、お腹の底から声を出しているような感じがした。昨日の大黒さんの域にはたどり着けないが、ただ声に出すだけでなく少し「詠」じているような。雨の音が大きかったので誰に聞かれる心配もなかったというのもあるが、ここに来るまでの労力を思い返すと、もうご本尊とお大師さまに「聞いてー!!」という気持ちだった。最強(最凶?)と言われるへんろ転がしを越えてようやく、なにかひとつ殻が取れたようだった。

お参りを終えて、やっと境内をゆっくり見渡す余裕ができた。ここにも見事な椿が咲き誇っている。1本の株から濃いピンクに淡いピンク、白っぽい花も咲いていて、まるでブーケのよう。杉の大木に囲まれた重厚な雰囲気の境内で、こぼれるほどの花をつけたこの椿の可愛さが一層際立っていた。椿の花は、今日のハードな道のりを彩ってくれた「同行者」だ。雨に落とされてしまった姿でさえ凛としていて、華やかさと儚さの同居するその様子がなんとも言えず心に沁み入った。雨の椿を見たら、焼山寺を登った今日の一日のことを必ず思い出すことだろう。

納経所へ行くと、団体さんの参拝があったのか、ふたつ(3つだったかも…)ある納経受付には納経帳が山と積まれていた。皆さん一生懸命それらの墨書きをされていたのだが、ぽろぽろと現れる歩き遍路にはそちらの手をいったん止めて先に対応してくれた。焼山寺は納経受付に非常に厳しいという前評判があるのだが、濡れネズミの歩き遍路たちにとても優しくしてくれたと思う。

今回の四国遍路では奥の院や番外札所の納経に手を出すのはやめようと決めていたので(際限がないため)、焼山寺でもらえる「柳水庵」「浄蓮庵」「杖杉庵」の納経は頂かなかったのだが、後でネットで調べているとこれらの御影がそれぞれのエピソードを描いた物語性に溢れるもので、ちょっと惜しいことをしたかなと思った(今はデザインが変わっているかもしれないが)。最難所を乗り越えた記念に、焼山寺だけは番外も納経させてもらえばよかったなあ。

さて、ザックに納経帳をしまいこんだら、お待ちかね「うどん」である。お参りしつつも、境内にうどん屋さんがあること、そして営業中であることをチェックしていた。あったかいうどん!!しかも250円と破格のお値段である。お参り中に寒すぎたのもあるし、山登りの間は軽いものしか食べていなかったのでお腹も空いており、おかわりもして2杯つるりと食べてしまった。

うどん屋さんでヨッちゃんに会った。なんとサンダルを履いている。登っている途中に登山靴が壊れた(底がはがれた?)ので履き替えたらしい。サンダルであの道を登ったのか…。ご本人は「濡れても気にならないし快適だよ〜」とケロリとしているが、そういう問題ではない気がする。さすが毎週のように登山している人はサバイバル力が違う。

ここで先程も書いた通り、同じく歩きで登ってきた方たちが仲間の行方を心配している様子が聞こえてきた。幸いにもほどなくして本人から電話がかかってきて無事が確認でき、食堂にいた全員が安堵した。途中で道を間違えて里に下りてしまった、戻ってきてもうすぐお寺に着けそうとのことだった。絶対あの分岐だ。道迷いなんてただでさえ嫌なのに、こんな山の上で、こんな雨の中で体力と時間をロスすることになってどんなに心細かっただろう。あのポイントの標識、改善の余地ありである。

ほっとして下山、杖杉庵(じょうしんあん)

14:40、身体もお腹も温まったので、お宿に向けて下山を開始する。すでに雨は小止みになってきていたが、食堂を出て境内から山門に下りる階段に差し掛かったところで、ぱあーっと雲が晴れて日が差してきた。わー、杉の幹が落とす影がきれいだわー。…なぜ(笑)

山門からさらに階段を下りて参道まで戻り、「←藤井寺 大日寺→」と書かれた石柱を右へ進む。遍路たちは留まることなく常に流れ流れていく。諸行無常である。山の谷間を蒸気が立ち昇っていき、「おー、水の循環…」などとかつて習った地球の大気運動のことなんかを考えながら杖杉庵への道を歩いた。

2kmほど林道を下り(山道部分もあってそれなりに急だった)、車道に合流してしばらくすると、「杖杉庵」が見えてくる。杉の名を冠しているのに、遠くから見るとイチョウの木の方が目立っていた。ここには「お遍路の元祖」と言われる衛門三郎さんのお墓がある。ヤマさん、ヨっちゃんと再会して一緒にお参りをしたが、ヨっちゃんにはこれ以降会えなくなった。無事に山越えしたし、天気も回復したから野宿したのかな。お互いにまた四国に来たら、その時会えるだろう。

番外札所「杖杉庵」(焼山寺から1.8km、H440m)

伊予の国の長者、衛門三郎は貧しい者を虐げて富を得ていた。ある日みすぼらしい身なりの僧が托鉢に訪れたが、その鉢を割って追い返してしまった。それから彼の8人の子どもに次々と不幸が起こり、自分の悪行のせいか、あれは今四国を巡っている空海上人だったのだと思い当たる。衛門三郎は空海に非礼を詫びようと20回四国を回ったが出会えなかったため、21回目に逆回りをすることを思いつく。そしてこの地でやっと空海と再会できたが、そのまま力尽てしまった。空海が彼の杉の杖を墓標としたところ、その杉が育って杖杉庵と呼ばれるようになった。(説明板を超要約)

焼山寺にて納経してもらえる(ここは車遍路もOK)。

ここまで来れたら、あとはそのままゆるゆると下っていく感じかしら、と根拠もなく思っていたのだが、へんろ転がしの山はそんな甘い考えをぶち破ってくれた。杖杉庵から今日のお宿がある集落「鍋岩」までは1.5kmほどなのだが、再び山道に案内する「歩きへんろ札」が現れ、ごつごつした岩と杉の小枝が折り重なる急な下りを行くことになった。

先ほどの土砂降りで石も葉っぱも盛大に濡れているし、6回のへんろ転がしに耐えてきて自分の膝もへにゃへにゃになっているしで、ここで一番転がされそうだった。ふかふかの杉の葉っぱと変に細かい石ころが混ざった下り道は地味に足の置き場が難しい。また登りの時はそこまで思わなかったのだが、石の上に落ちている杉の枝がかなり厄介者で、直径(太さ)が1cm近くもあり、広葉樹の枝と違って真円でしなりがある。平たい石の上にあるこいつをうっかり踏むと靴の下でコロのように転がって、あわや転倒、ということが何回もあった。

本日のお宿に到着!

最後の(隠れた)難所を下り、鍋岩の集落に出る。16:00、今日のお宿「すだち庵」さんに到着した。先ほどの雨で散ったばかりの桜の花びらが駐車場の車にも地面にも降り注いでいて綺麗だった。店番のにゃんこが出迎えてくれる。

お宿の写真を撮っていると、ヤマさんもあの下り道を脱出してきた。ここでひとつ懸案が。ヤマさんのお宿「植村旅館」さんはここからまだ7km近くあり、しかももうひとつ峠を越えなければならないのだ。その距離、今の時刻、そしてヤマさんの疲労度合いを考えると峠越えは危険と思われた。明日またこの地点に戻ってきて歩き出すという選択もあるし、今日はタクシーを呼んだ方がいいかもしれない。

受付をしてもらいながらそのことをオーナーさんに相談すると、やはり時間も時間だから歩くのはやめたほうがいいとのこと。オーナーさんはしばらく思案したあと、なんと私を温泉まで送迎する時に植村旅館さん周りでヤマさんを送っていくのはどうかと提案してくださった。タクシーを呼ぶにしてもいつ来てもらえるか分からないし、どうしたものかと話していたのだったところだったので、ありがたすぎる親切に頭が下がる。こういった助けのおかげで、歩き遍路は四国を歩けている。

案内してもらった相部屋は2人用で、寝る所を蚊帳テント?で仕切ってくれていた。和室の相部屋で布団だけだとノーガード感があるが、これはアイデアだなと思った(洋室ドミトリーの場合はベッドのフレームがパーソナルスペースを生み出してくれる)。相方はすでに到着して先の便で温泉に行っているらしい。自分もさっそくお風呂の準備をした。

ヤマさんと一緒にオーナーさんの車に乗せてもらい、まずは植村旅館さんへ。ヤマさん無事にお宿に到着。3日後のお宿(「ふれあいの里さかもと」さん)が同じことが分かったので、ヤマさんとはまた会えそうだ。

「神山温泉」はホテル「四季の里」併設の温泉で、施設は新しく規模も大きかった。物販コーナーもあり、お遍路さんはもちろん地元の人も来られているのか、結構な山の中だと思うのになかなかの人出である。車なら15分程度の距離だが、もしこのホテルに泊まろうとしていたら、すだち庵からさらに1時間半歩かねばならなかったのだ。車って偉大。

温泉のロビーでユキちゃんに会った。彼女も無事へんろ転がしを越えてお宿に到着していたのだ。嬉しくなって声をかけたが、少し様子が変である。日本の温泉に入ったのが初めてだったので、湯船に浸かりすぎてのぼせてしまい、なんと脱衣所で倒れてしまったという。スタッフの方に氷を当ててもらって、回復したところのようだった。私を送ってきてくれた便でユキちゃんを含む先発組はお宿に帰っていく。

1時間後に再び迎えに来てもらい、お宿に帰還。部屋に入ると、隣のテントではユキちゃんがスマホとパソコンを充電しながら調べ物をしていた。相部屋の相方はユキちゃんだったのか!!ユキちゃんは台湾でコールセンター?のような仕事していて、21時までは問い合わせ対応できるようにスタンバイしていないといけないそうだ。なんとスマホ2台にノートパソコンも持って歩いていたとは…。体調を尋ねてみたところ、もう大丈夫とのことだったが、やたらハイテンションである。ほんとに大丈夫かなあ。

お風呂から夕食までの間にやるミッションは洗濯だ。みんなから1周遅れだったので、洗濯機も乾燥機もすでに空いていてすぐ使うことができた。雨除けのブーツも洗い場で洗って泥を落とし、もの干し台にかけて乾かした。雨具たちもお疲れさまである。

18:50、夕食。すだち庵さんの夕食は名物?カレーである。お隣さんは、サンタクロースみたいな真っ白おヒゲのおじいちゃん。はるばるロサンゼルスからお越しとのこと。柳水庵で会った3人組のうちの1人、同郷のお兄さんの姿も見えた。食事が終わった後もみんなで地図を見ながらお遍路話に花が咲く。彼、ケンゴさんは週末に区切りで来ているので、明日行けるところまで歩いて地元に帰るとのことだった。

20時ごろに場はお開きとなり、ユキちゃんと一緒に部屋に戻る。焼山寺を登れたので、今日から宿取りの再開だ。8日目のお宿の予約にトライする(4/18、「山茶花」さん)。もともと電話はあまり得意ではないし、「その日は満室です」という答えが返ってきたらどうしようと思うと緊張感も高まる。幸い空きがあり無事に予約を確保できた。ふー、脱力…。

私が宿取りをしている様子を見て、スミマセン、お願いがあります、とユキちゃんがおずおずと声をかけてきた。電話しか予約手段のないお宿に予約をしてもらえないかとのことだった。彼女は少し日本語ができるが、日本で使える電話番号を持っていないのだった。外国人旅行者あるあるである(私もスペインの時は電話番号がなかったのでネットかSNSでの予約を駆使していた。日本では電話オンリーの宿がまだ多い)。せっかく日本を選んで来てくれたのだから、できるだけ困難なく過ごしてほしい。そのためなら苦手もなんのその。もう1回どきどきしながら彼女のお目当ての旅館に電話をかけて、こちらの予約も無事取れた。

明日に向けてザックに荷物の詰め直しをしていて、ポーチがひとつ足りないことに気がついた。シャンプーや化粧水を入れているお風呂セットだ。うおー、長風呂しすぎて焦って出てきたから神山温泉に忘れてきた!距離があるし遍路道のルートでもないので、自力で取りに行くことはできない。アイテム的には致命傷ではないし、諦めるか…。スペインではシャンプー類と洗濯用の石鹸は必須アイテムだった(シャワーブースには本当にシャワーだけしかないので各自持参する)ので一応持ってきていたのだが、想像したとおり日本ではゲストハウスでさえアメニティを神がかり的に揃えていてくれて、むしろ使い切ったら買い足さないでおこうと思っていたものではあった。でもポーチがお気に入りだったから、それを手放すのは悲しい。そうだ、明日になったら温泉に電話をして着払いで実家に送ってもらおうと思いつく。今後ドラッグストアが出てきたらそこで化粧水だけ調達することにした。

22時頃に電気を消して、ふとんの中で恒例の写真整理をする。さすがに今日は日付が変わる前に寝た。いびきや謎の寝言で相方に迷惑をかけていなかったかしら。

焼山寺アタックを終えて

さて、前情報てんこ盛りの焼山寺へのお遍路が無事終わったので所感をまとめておく。

結論から言えば、「ちゃんと準備して臨めば、ちゃんと登れるようにできている」だ。

下調べをしている時に「歩き遍路の半数は焼山寺で心を折られてここでやめてしまう」みたいな記述も見たのだが、正直そこまでかなあ、という感じではあった。歩き遍路に挑戦する人の多くは普段特に山登りをしているわけではないだろうから「難所」と言われているが、登山道としては多分中級くらいだと思われる。

どちらかというと、区切り打ちで4日くらい確保して歩き遍路を始め、3日目に焼山寺を登って、いったん帰る。そこからいつか2回目(続き)に来たい来たいと思いつつ、家庭や仕事のことでなかなか来られないというのが実際のところではないかと思う。だって、もし1回あたり4日間(実質歩けるのは3日)の区切り打ちで結願しようと思ったら、20回近くも四国に来なければならないのだ。これをやり通すのは想像するだけで大変だ。本当の壁は「へんろ転がし」ではないような気がする。

もちろん遭難もないわけではないので、当たり前だが天候や体調が良好であることは大前提である。大雨・大雪での敢行は論外だし、11番の藤井寺に着くまでにマメや膝痛で足がずたぼろになっていたら無事に山を越えることはできない。自分の体力を考慮して、荷物の運搬サービスを頼むのも一手である。

もうひとつの注意は、やはり宿問題だ。標準の6時間で歩けたとしても、休憩を考えると6時半に宿を出て焼山寺に着くのは13時過ぎ。私ほど長々と滞在しないにしても、お参りと昼休憩をしていたら焼山寺を下りるのは14時になるだろう。一番近い「すだち庵」でさえそこから1時間半かかるので、それより遠い宿に明るいうちに着こうと思ったら、藤井寺側の宿は5時台に出ておく必要がある。

1200年前の自然が残されたままと言われる焼山寺への道は、厳しく、美しく、そして優しかった。

安全には気を付けて、楽しく焼山寺へお参りしよう!

余談だが、四国遍路を全部歩き終わった今になって振り返ると、登っている最中に「もう勘弁してください…」と思ったNo.1は12番太龍寺への階段だった。次点が別格7番出石寺(地蔵越6.5km)の階段にならないギリギリを攻めた傾斜。

山道にもタイプがあって、ものすごくざっくり分類すると以下のようなイメージである。

①大きな岩がごろごろしている崖タイプ(=傾斜は急だがすぐ終わる)…12焼山寺、27神峯寺、60横峰寺、別13仙龍寺

②足首の角度の限界に挑戦タイプ(=登り坂の距離が長い)…66雲辺寺、別7出石寺、別15箸蔵寺

③階段登りタイプ(=膝下の長さに階段が合わないと辛い)…20鶴林寺、21太龍寺

④本当に崖…別20大瀧寺、88大窪寺(女体山)

私は単純に①のタイプが好きなので、焼山寺より太龍寺の方がしんどかった、という感想になる。ただ、焼山寺はすべての要素を兼ね備えたミックスタイプでもある。そういう意味ではやはり「最難所」の称号は妥当だし、道中でどのお先達に尋ねても「焼山寺を登れたならその後の山はどれもへっちゃらだよ」という答えが返ってきて、その言葉は間違いなかったと思う。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m