心洗われる、「天空の遍路道」

昨日の雨に洗われたかのような快晴のもと、玉ケ峠を越え、13番札所・大日寺へ。峠から鮎喰川へ向かってゆるやかに下る道は、遠くまで山々を見晴るかすことができ、「天空の遍路道」と呼ぶにふさわしい絶景だった。別格2番霊場の童学寺では、春の風のなか、風鈴の大合唱のお出迎え。厳しさの中に導きを聴く焼山寺への遍路道と打って変わって、赦しと癒やしで包みこんでくれる慈愛の遍路道。四国の道は毎日その表情を変えながらどこまでも続いていく。

| 日付 | 2025.04.14(月) |

| 天候 | 晴れのち雨(5℃〜16℃) |

| 行程 | 別格2番童学寺〜13番大日寺(42,765歩/24.4km/↑776m ↓984m/9h25m) |

| 06:30 朝食 07:20「すだち庵」出発 → 別格2番まで 15.7km 08:15-08:25 玉ケ峠庵(滞在10分) 13:15-14:40 別格2番 童学寺(滞在1時間25分)→ 13番まで 6.2km 16:20-16:45 13番 大日寺(滞在25分)→ 14番まで 2.3km 16:45「かどや旅館」チェックイン 18:00 夕食 | |

| お宿 | かどや旅館 【 個室2食付き ¥8,500/10部屋/15:00〜 】 (4/1 18:20 tel予約 ) |

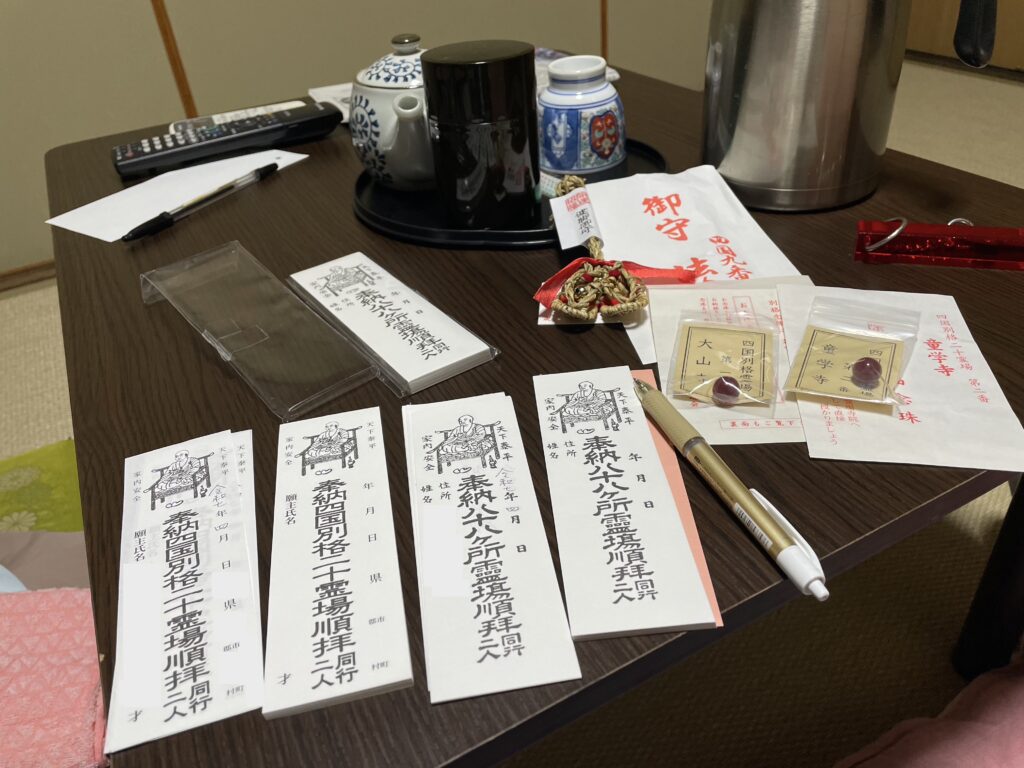

| 費用 | 納経料 ¥300✕1寺、¥500✕1寺 念珠玉 ¥400 洗濯代 ¥200(洗濯¥100 ¥乾燥100) 宿泊費 ¥8,500 合 計 ¥9,900 |

【大日寺あれこれ】

・4番、28番と同じ名前なので注意

・12番焼山寺から13番大日寺に向かう遍路道はふた通りある。

①玉ケ峠ルート…峠道2kmを含む20.8km。景色がよい。前半約14km補給ポイントなし。

②神山ルート… 神山の宿に泊まる場合はこちら。ほぼ舗装路、玉ケ峠コースより5km程長い。

・鐘撞堂は大師堂の奥(トイレの手前)にある。私は見落として撞けませんでした…

【童学寺あれこれ】

・焼山寺から16.3km地点、行者野橋で大日寺への遍路道から分岐する(橋を渡って北上)。

・童学寺を経由するとプラス4kmかかる(行者野橋から大日寺直進は4.5km、童学寺経由 8.4km )。

・童学寺ショートカット道

①往路:新童学寺トンネルを越えたあと、農機具置き場を左折→黄色い札を左折、竹林を通る。900mお得。

②復路:歯ノ辻神社の前から県道123号へ下りる遍路道がある(若干獣道感が強いので注意)。450mお得。

玉ケ峠(たまがたお、標高455m)

6時、起床。食堂がある母屋に向かうため外に出ると、昨日の雨が嘘のようなピッカピカの青空が広がっていた。焼山寺を登り終えて一夜明け、皆どことなくリラックスした雰囲気でテーブルを囲んでいる。

12番焼山寺から13番大日寺へ向かう遍路道は峠道を経由する「玉ケ峠ルート」と県道・国道を通る「神山ルート」の2ルートがあるが、峠道好きの私は迷わず前者である。オーナーさんも「玉ケ峠経由のルートは最初に登りがあるが、その後はのどかな川沿いをゆるゆると下る歩きやすい道で景色もよくオススメ」とのことだった。別格2番霊場・童学寺へは、大日寺の手前5kmほどの地点で分岐し、少し寄り道していく形になる。

朝ごはんを食べたら手早く(当社比)荷造り。昨日は雨登山対策で切幡寺のおじいちゃまに頂いたお鈴もザックの中にしまっていたのだが、今日はそれを取り出して山谷袋に下げてみた。ザックカバーはまだしんなりしていたので、ザックに被せたまま乾かしながら歩くことにする。準備を終えて外に出ていくと歩くのに合わせてリーンと澄んだ音が鳴って、お遍路たちを見送るために庭で待っていてくれたオーナーさんにさっそくお鈴を褒めてもらった。

7:20、オーナーさんとツーショットを撮ってもらってお宿を出発する。少し肌寒いが、真っ青な空のもと、ひんやりした朝の空気を頬に感じながら歩くのは爽快だ。天気予報では16時〜17時頃に強めの雨になりそうだったが、今日は峠道も2kmだけでその後はほぼ下りだし、その頃には余裕でお宿に着いているだろう(←フラグ)。

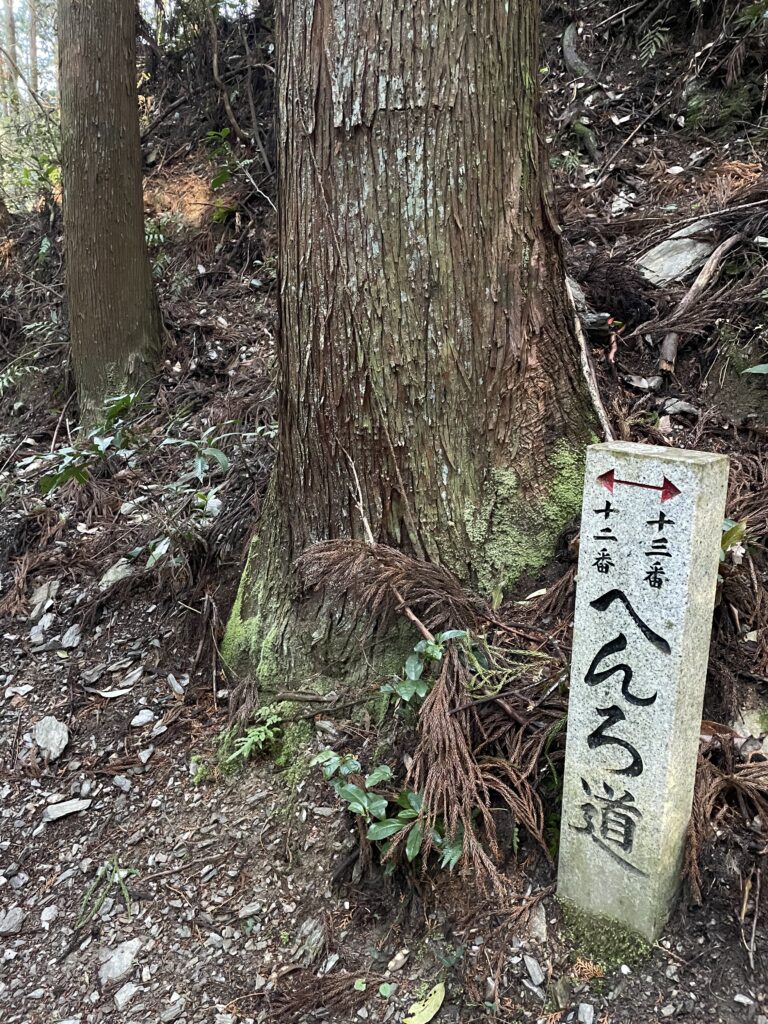

お宿から歩いて5分くらいするとオーナーさんの車が後ろから追い抜いていき、「もうすぐ左に入るよ」と教えてくれた。その言葉通り、ほどなく玉ケ峠方面への道しるべが現れる。ここは「玉ケ峠ルート」と「神山ルート」との分岐点でもあり、石柱やらへんろ札やらがいくつも立っていた。ひときわ目立って分かりやすいのは、植村旅館が出している緑の看板である(ふたつのルートは植村旅館の手前で再び合流する。お宿まで、前者は7km、後者は12km)。

歩き道へ入ると、いきなり急勾配の登りが待ち受けていた。さっきまでお天気に浮かれていたので、いかんいかんと気を引き締める。この道には幾重にも連なる古い石垣がたくさん残っていた。お墓は今も訪れる人がいるのか、きれいにお手入れされている。かつてはここに家や畑があって、人々が住んでいた。どんな生活だったのだろう。決して住みやすいとはいえないこの場所で、暮らしや農作物の収穫をできるだけ良くするためにと、ひとつひとつ石を積み上げた。長い年月と労力をかけてきた土地を去ることになったのは、いつ、どういった理由だったのだろうか。

誰もいない山道に澄んだお鈴の音が響いて、より一層物悲しさが募った。

15分ほどで視界が開け、民家の裏手に出た。歩き遍路あるある、「山道を下りてきたら人の家の裏山(そして庭先を通る)」である。公道なのか私道なのか判別しがたい民家脇の道を下っていくと車道と合流、きれいに手入れされた果樹園を抜けて更に山の方へと向かっていく。

ここまで通ってきた歩き遍路道(植村旅館の看板〜この民家の前まで)はYAMAPには示されていなかった。YAMAPは登山アプリだというのに、時々何故か急に山道をスルーして車道ルートだけを示してくるのである。なので、基本的には「黄色い地図」と「Henro Helper」が同じ歩き道を示していればそれを優先し、YAMAPは(GPSログ取得のために起動はしておくが)分岐で不安がある時に足跡やコメントを参照する、という使い方に自然と落ち着いていった。

果樹園を過ぎてからしばらくは1.5車線のような車道が続く。この道はもうひとつ奥の民家で行き止まりになっているようで、ほとんど通る人がいないためか、路肩や擁壁は苔に侵食されてきていた。昔からの石積みはおろか、近代になってから造られたのであろう構造物ですら、圧倒的な緑に飲み込まれて自然に還っていきそうである。

なだらかな坂を10分ほど上ったところで、再び山道に入った。ここからが「玉ケ峠」本番だ。「たまがたお」という響きから何となく穏やかで優しげな道を想像していたのだが、予想に反してけっこう急な登りが続き、大きめの岩がごろごろしていて、なかなか無骨な道だ。所々ピンクのテープが目印に結ばれており、登山道っぽさもある。地面は昨日の雨の影響で少しぬかるんでおり、要所要所で足を取られそうになるトラップも仕込まれていた。

(※ピンクテープは沢を渡る時や道が崩れたりして迂回路ができている時など、ぱっと見で道が分かりにくい場合に進行方向を誤らないように結ばれている事が多く、何度も助けられた。しかし一般の登山道や整備用の林道でも使われるものなので、騙されたことも多い。ピンクテープや黄色テープだけをいつまでも追っていると遍路道を外れる恐れがあるため、基本的にはへんろ札を探したほうが確実)

息を切らしつつ20分ほど登ると車道に出た。ここで山道ゾーンは終了のようだ。しばらく道なりに歩いていくと、落ち葉に埋もれそうになりながら「玉が峠」と書かれた小さな看板が立っていた。8:15、お宿を出て1時間弱といったところである。距離は2km。特別急ぐでもなく、もたつくでもなく歩いてきたが、結果的に焼山寺の登りとほぼ変わらないペースだった。四国の山は低山であろうと急峻だ。長かろうが短かろうが、峠道では常にへんろを転がそうとしてくるのである。

峠のところで大日寺方面への看板に従って左に曲がると、そこは見上げるような岩に挟まれた切り通しになっていた。切り通しを通るたび、よくここを穿ったな、と毎回思うのだが、ここの峠のものが四国遍路の道中で一番圧倒的だったかもしれない。この道は未来永劫拡幅できそうにない(そもそも、もうほとんど車は通っていないのだろうけど…)。

切り通しの先の道は明るく日が差して、その陽だまりにかわいいピンクの花がたくさん落ちているのが見えた。椿だ!またきれいな光景が見られるのではと期待しながら岩壁の間を通っていくと、一面の落ち椿に囲まれて小さな庵「玉ケ峠庵」があった。少し開けて広場になった対面にはお地蔵さまがたくさんいて、そちらは白い椿に彩られている。昨日の雨を含んだまま静かに佇むその様子は柳水庵にも似ていて、しばらく留まりたい気持ちになり、ここで小休憩をとることにした。

庵の中はお堂になっているようだった。宿泊はご遠慮くださいとの注意書きがあったが、隣にはトイレもあり、歩き遍路には助かる休憩スポットだ。ここ数日のおやつはもっぱら安楽寺でトナリさんに頂いたチョコレート。水道があったので、飲んだ分の水を汲んでペットボトルも満タンにしておいた。「水道見たら水筒満たせ」、歩き旅も3回目なのでこのあたりは身に沁みている。今日は気温はそれほどでもないが日差しがあるので、いつ干からびるか分からない。水はいくらあってもいい。

峠道があったとはいえ歩き出してまだ1時間だったので、もし椿の演出がなかったらここは写真を2、3枚撮ってスルーだっただろう。昨日と今日で椿の花が断然好きになった。それに、桜にしろ椿にしろ、花盛りよりも散った姿のほうがなんだかこのお遍路という内省の旅に似つかわしいように思われる。昔読んだ小説か随筆に「気分に合っている」という表現があったのだが、まさにそれだ。昨日の焼山寺への道も、スカっと快晴であるよりも気分に合っていたように思う(と言いつつ、晴れなら晴れでそれを楽しんだことだろう)。

「天空の遍路道」(玉ケ峠〜鮎喰川)

8:25、玉ケ峠を出発。峠を過ぎると、その後は鮎喰川の岸辺までアスファルト道をゆるやかに下っていくことになる。しばらく歩くと杉林が途切れて集落に出た。一番上の民家の標高は400mくらいだろうか。家も畑も急斜面にへばりつくようで、よく切り拓いたものだとまたまた気が遠くなる。山の中、石垣だけを残して杉の木に埋め尽くされてしまった集落も、かつてはこのような感じだったのだろうか。

このあたりは標高があるので桜もまだ残っており、民家の石垣やお墓の上に花びらを落としていた。ずっとここの暮らしを見てきたのかな。柳水庵や玉ケ峠庵のように誰知らずひっそりと咲いている花も風情があるが、人の暮らしとともにあるのもまたいい。

その後も杉林の間にぽつぽつと現れる集落に沿いながら、道はくねくねと下っていく。集落に出て視界が開けるたびに目に飛び込んで来るのは、遥か遠くまで連なる山々と、その斜面や谷間に点在する里山の風景だ。抜けるような青空と爽やかに吹き抜ける少し冷たい春の風も相まって、心の中までスカーンと洗われるようで本当に気持ちがいい。すだち庵のオーナーさんがおすすめしてくれた理由がよく分かった。ここを「天空の遍路道」と呼ぶ人もいるというが、それも頷ける。

絶景に歓声を上げつつ(顔が右を向きっぱなしだった)30分ほど経っただろうか、ふと峠の方を振り返ると、最初に通った集落が既に遠くにあるのが見えた。いつの間にあんなに歩いてきたんだろう。歩きの速度は時速3〜4km、遅い遅いと思いがちだが、気がつくと意外と進んでいるのである。(なので、山登りなどで道迷いに気づいても戻りたくないという気持ち自体はとてもよく分かる…)

木漏れ日の中、地元のおじいちゃんが下から登ってくるのが見えた。挨拶をすると、大日寺までの道順を丁寧に教えてくれる。その説明を頭の中で反芻しながらしばらく歩いていたが、そのうちにある疑問が浮かんでくる。おじいちゃんは一体どこから来てどこへ行くのか…?体力づくりの散歩だろうか?それとも、ごみ捨て?上の家の人に会いに行くとか?いずれにしても、平らな部分が全くないこの道で集落間を往復すると軽く1時間はかかりそうである。大変な健脚だ。

9:00ちょうど、玉ケ峠から35分で「神山へんろ小屋」に到着した。二階建てになっていて、二階の休憩スペースからは絶景を一望できる。一階部分はトイレなのだが、ものすごく古びた故障のお知らせが貼ってあった。残念ながらかなり前から使えなくなっているようだ。ここで昨日のお風呂セットのことを思い出してさっそく神山温泉に電話をかけようとしたが、ホームページをよく見ると開業までまだあと1時間もあった。歩き出してから随分経った気がして、世の中はもう絶好調に活動しているような気になっていた。おへんろ生活に入って5日目、もはや世間の感覚とだいぶずれてきている。

今日は道(足元)について悩むことがないので、景色をぼーっと眺めながら、とりとめもないことを考えつつ重力に身を任せてぽてぽてと坂を下っていく。たまにカーブミラーで謎の自撮りをしてみたりと、昨日と比べて随分優雅なおへんろ道中だ。時々現れる集落と杉林とを交互に通り抜け、徐々に高度が下がってきて、遠くを流れていた鮎喰川もだんだんと近づいてきた。

山々の稜線は川へ向かって落ちるように切れ込んでいて、そんなに高い山ではないのにどこか渓谷のような雰囲気もある。四国の山はどれも峻険で、しかも脈々と連なっていて果てしない。鋭い尾根と深々とした谷筋を見ていると、「山で迷った時に下ってはいけない」と言われるのが素人でも体感的に理解できる気がする。

そろそろこの天空の道も終わりに近づいていると思うと名残惜しく感じて、視界が開けるとつい峠の方を振り返ってしまう。あの赤い屋根が辛うじてまだ見えた。もう遥かに上のほう、普通に考えるともう二度と来ないのだろうなあと思うと、一日に何回も郷愁に襲われる。人とも景色とも通り過ぎる里山の暮らしとも、一期一会を強く意識し、一瞬一瞬を刻みつけるように噛みしめる。本当は普段の生活もそうであるはずなのだが、日常に埋もれているとその感覚がどうしても薄まってしまう。それを思い出すために、人は何度も四国を巡るのだろうか。

お地蔵さまとともに立派な道路記念碑が建っていた。明治の終わりから大正にかけて、このあたりの村々が協力して道を拓き、拡張してきた経緯がびっしりと刻まれている。書き出しは「道路は国の血管である…」から始まっており、悲願のさまが伺えた。そのすぐ先には「鏡石」と刻まれた石碑があり、そこから少し森の中に下ると「鏡石大師」のお堂があるらしいのだが、下を覗いてみるとなかなか急そうな山道だったため(またこの道路まで上がってこなければならない)、道端から手を合わせるだけにして先へ進んだ。

かかしの里 阿川

9:50、ついに川沿いまで下りてきて、県道20号線に合流した。玉ケ峠から4.7km、約1時間半。標高は85mで、もうすっかり平地だ。玉ケ峠は標高455mなので、1kmあたり79m下った計算である。昨日との比較で言えば、浄蓮庵から左右内川までは1kmで164m、焼山寺からすだち庵までは135mの下りなので、傾斜は半分ほどだ(しかも舗装路)。晴天に恵まれ、素晴らしい景色を目にただただ歩くことを楽しむ、まるで昨日頑張った分のご褒美のような道だった。逆打ちの人はこれを延々と上るのか…と思うとぞっとするが(笑)。

このあたりは「阿川」と呼ばれる地区らしい。一帯ではかかしを育てており(←?)、集落に入ってすぐにお巡りさんに出くわしてビックリする。このかかし達は「阿川28歩の会」というボランティアさんたちが制作しているもので、季節やテーマに合わせて年に4回ほどもお色直しされるとのことだ。また徳島県下最大級の梅の里でもあり、3月の梅まつりには段々畑に1万本を超える梅が咲き誇る様子が見られるという。梅まつりの時期に、梅の花とかかし達のコラボを見ながら歩くのも楽しいだろう(焼山寺は雪景色かもしれないが)。

その後も民家の軒先などにちょいちょいかかしが現れ、その度に驚いたり感心したり。お遍路さん姿のかかしもいた。

10:00ちょうど、広場にトトロと仲間たちが見えてきた。超力作の超大作だ。そして、広場の先には「植村旅館」。そう、実はこのトトロは昨日ヤマさんを送ってきた時に1回見ている。すだち庵のオーナーさんは「ネタバレになっちゃうけど…」と言っていたが、はるばる戻ってきたような不思議な感覚だ。

しかし、のんびり目に歩いてきたとはいえ、すだち庵を出てからここまでの7kmでかかった時間は2時間40分。昨日あれからヤマさんが自力で旅館に向かっていたら、到着は19時近くになっていただろう。絶景を見られなかったのは残念だったが、今回は車で送ってもらって正解だったと思う(ヤマさんは、今回は潔く諦めて次へ進むが、いつかこの区間をリベンジすると言っていた。是非是非!)。

旅館の手前で右に曲がり、鮎喰川に沿って県道が大きく蛇行している部分をショートカットできる歩き道に入る(Ωの底辺を繋ぐ感じ)。実は先程のおじいちゃんの道案内では「川を渡るような案内があるけど県道をそのまま行ってね」と教えてくれたのだが、この遍路道では潜水橋を渡れるのだ。分岐には「潜水橋、通行可」の表示。これは行くしかない。おじいちゃん、すまない。

きらめく川面を見下ろしながら橋を渡ると(これは普通の橋)、田園地帯が広がっていて、菜の花が咲き乱れていた。沿道や庭先もとても丁寧に手入れがされていて、まるで昔話に出てくる里山のようだ。ここにもかかしがたくさんいて、農作業をしていたり、お遍路たちに激励を送ってくれたりと道中を楽しませてくれる。それがほほえましいと同時に、実際の人間にはひとりも会わなかったという事実に少し寂しさを覚える。平日の日中にそうそう家の外を歩きはしないだろうとも思いはするのだが…。かかしの入れ替えの時はきっと皆さんわいわいと言いながら作業をする光景が見られるのだろう。

民家が途切れて杉山に入ると腰掛けられそうな石垣があったので、日陰で少し休憩することにした。「お宿イレブン」で昨日の朝食用に頂いたパン(6個入だったのでまだ残っていた)をふたつと、さっき玉ケ峠庵で汲んだ水でひと息入れる。ザックカバーもこの陽気でいい感じに乾いたので、畳んで収納した。ここはゆるやかな峠になっているようで、坂を上っていくと玉ケ峠と同じスタイルの「駒坂峠」と書かれた看板が立っていた。

駒坂峠を過ぎると道は下りに転じ、徐々に狭まって車の通れない幅になっていった。最後は川岸に向かって民家の間を急なカーブを描いて下っていく。カーブの終わりに桜の大木があって、春風に花びらがはらはらと散る様子に心を奪われてしばし佇んだ(こうしてどんどん予定から遅れていく…笑)。

潜水橋というと善入寺島(10番切幡寺〜11番藤井寺)で渡ったもののイメージでいたのだが、見えてきた橋は人間オンリーの幅だった。潜水橋だから当たり前なのだが柵も何もなく、丸腰感がすごい。幅は80cmくらいだった気がするが、平均台の上を歩いているかのようなおぼつかなさだった。昨日の雨の影響か水量も豊富で、たっぷりとした淵が碧がかって見える(あまりに水が多い時は「通行不可」の表示がされるのだろう)。足元を確認しながらじりじり進むが、橋を見つめれば見つめるほどその下を流れる水が視界に入り、身体が勝手に下流の方に攫われていくような謎の錯覚を覚えてしまう。水が綺麗!写真取りたい!でも怖い!と葛藤だった。

へっぴり腰で潜水橋を渡りきって車道へ上がると、再び県道20号線である。これまでの苔むした道と異なり、しっかりとセンターラインがあるつやつやのアスファルト。バス停も出てきて、生活の気配が強まってきた。向かいからきた自転車のおばちゃんが、気をつけていってね、と声をかけてくれる。そういえば、すっかりお風呂セットのことを忘れていた。神山温泉に電話をかけ、無事に忘れ物を実家に送ってもらえることになった。

このあたりから風が強くなってきた。鯉のぼりも青空に気持ちよさそうに泳いでいる。川沿いの道そのものは平坦で単調だったが、道沿いには椿や桜はもちろん、山吹、白山吹、シジミバナなど色とりどりの花が咲き乱れ、まったく退屈することなく楽しく歩いた。家々の庭だけでなくちょっとした空き地にもたくさん花が植えられていて、気分が上がる。これは徳島のお国柄なのだろうか。

11:30、へんろ札に従って右折し、「阿野橋」を通って向こう岸へ渡る。ちょうどこの辺りで2本の県道が合流してきて鮎喰川を挟んで並走する形になっており、橋を渡ると県道20号線(左岸)から県道21号線(右岸)へと移ることになる。焼山寺を背にして下ってきた山間地帯からも完全に抜けて住宅地が連なり、交通量も増えてきた。

橋を渡って少し歩いたところにガレージを遍路休憩所として提供してくれているお宅があり(「いろくるり」という占いのお店らしい)、その日陰でありがたく座らせてもらってお昼休憩にした。パンのラスト1個、朝食で出たチーズ、トナリさんのチョコ、玉ケ峠の水で乾杯。

ひと息ついていると、道路の向こう側をお揃いの白衣を着た外国人女子3人組が通り過ぎていくのが見えた(海外勢もたいてい白衣、菅笠、金剛杖のどれかは装備している)。彼女たちは若そうだったのでなおさらだが、やはり外国の人は力強く大地を蹴って大股で歩いている感じがする。疲れた様子も微塵もなく、キャッキャとおしゃべりしながら颯爽と歩いていった。

休憩所を出てほどなく公衆トイレがあり、先程の女子たちもそこのベンチでお昼にすることにしたようだった。ここで知ったのだが、先ほど渡った「阿野橋」のひとつ先がこのトイレのところに繋がる「広野橋」という歩行者専用の吊り橋で、ちょっとした観光スポットになっているようだった。しまった、面白そうだったのに…。ただ、そっちを渡ると休憩所を通り過ぎてしまっていたし、悩ましいところである。

地図によるとこのあたりからは大日寺の奥の院「建治寺」に行く遍路道も分岐しているようで、探してみるとものすごく古びた石柱がひっそりと建っていた。見慣れた白地に赤のへんろ札(だったと思われるもの)も見事に剥げ落ちて、文字の形跡すらない。四国遍路を極めると奥の院を攻めるパターンもあるらしいが、別格霊場よりも更に難易度が高そうな気配がする。

鮎喰川を今度は逆側から見下ろしながら、車道沿いをひたすら歩いていく。風はいよいよ強まってきて、帽子が煽られて仕方がないので結局脱いでしまった。しばらくすると、再び3人娘が追い抜いていく。その先には見覚えのある(昨日すだち庵で一緒だった)中国ご夫婦の姿も見えた。写真を撮ったりプチ休憩したりする度にお互いに前後しながら歩いていると、だんだん謎の連帯感が出てくるのが面白い。

【別格2番霊場・童学寺(どうがくじ)】本尊:薬師如来

12:25、阿野橋を渡ってから1時間ほどで「行者野橋」に着いた。別格2番霊場・童学寺へと向かう分岐点である。このまま鮎喰川の右岸を直進して大日寺へ至る「通常の遍路道」からいったん離れ、ここで再び川を渡って県道20号線を北上するのだ(そう考えると阿野橋を渡らずにずっと左岸を歩いてもよかったのかも?まあいいか…)。

2日目(大山寺〜安楽寺)の経験から何となく予想はしていたが、案の定この分岐ポイントに「童学寺方面」を示す案内は何もなかった。強いて言うならワインフードのお店が目印である。「黄色い地図」と「Henro Helper」で道が合っていることを確認(前述したが、YAMAPには別格霊場のルート表示はない)、よし、ここで間違いない。何の矢印もない橋を渡ろうとしている私を、先を行く中国ご夫婦が不思議そうに振り返っていた。大丈夫、お互い迷ってないです(笑)。

橋を渡った後も、いっそ清々しいほどに案内は見当たらなかった(左岸をずっと下ってきた人用に、大日寺方面を案内する矢印はあった)。後から思い返すと、車用の看板も全くなかったように思う。車で童学寺に行こうとする人は恐らく逆側から来る人が主流(藤井寺から国道を通ってきて南下、先に童学寺をお参りしてから焼山寺へ向かう)で、こちら側から向かう人はほとんどいないのだろう。「童学寺」という文字を見たのは、もはや朝イチで見た植村旅館の緑の看板だけだった気がする。

2回目になるが、敢えて言おう。

別格霊場への案内看板はありません

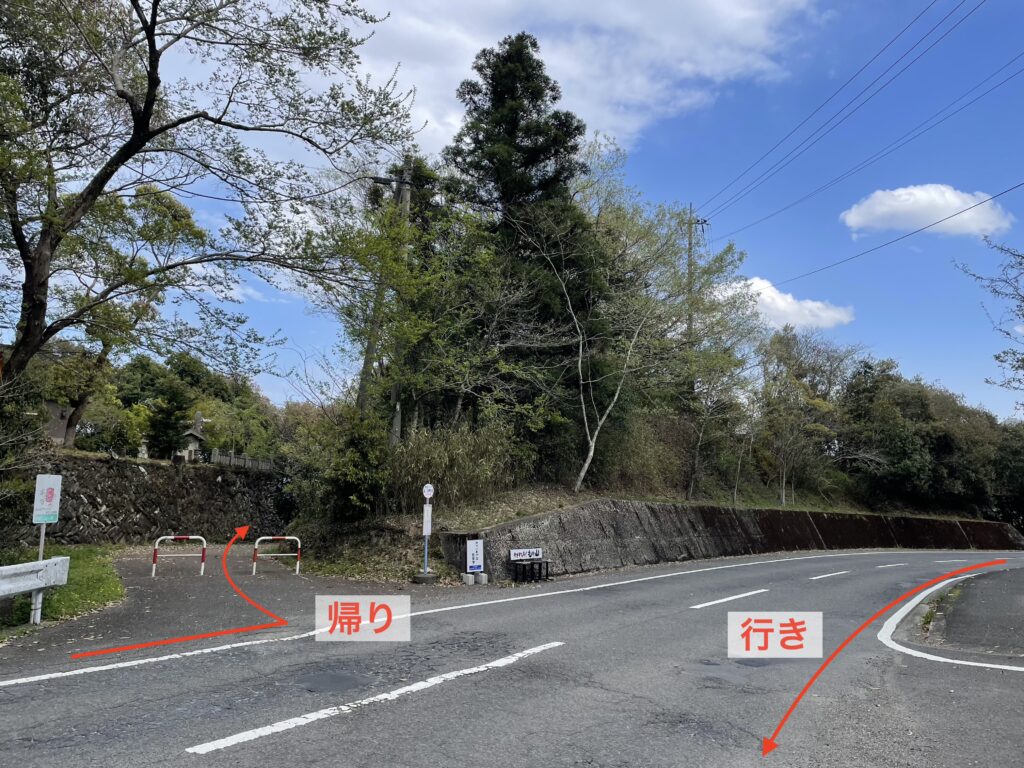

ちなみに童学寺への道については、二日前に泊まった「お宿イレブン」のオーナーさんが教えてくれた攻略ポイントがあった。「行きはトンネルを越えたら左に農機具置き場が見えてくるのでそこで曲がり、更に左に見えてくる黄色い札に従って竹林を通る」、「帰りは歯ノ辻神社の前から下の車道へ下りる遍路道がある」のふたつだ。前者は900m✕2(往復)、後者は450mほどショートカットできる。歩き遍路にとっては見過ごせない距離だ。

まずは県道20号線を「石井」の方向へ進むが、徳島の市街地へ通じているためか車通りはそれなりに多く、車道沿いの歩道ともいえない狭いスペースをひたすら小さくなりながら歩いた。沿道には柑橘類の無人販売所があって、喉も乾いていたのでたいへん心惹かれたのだが、ひと玉が立派すぎて歩きの身には持て余す大きさで、泣く泣く諦めて先へ進む。

住宅地が途切れると、地方でよく見る「道路と山林だけの景色」が続く。「日本一美しいしだれ桜の町 神山へようこそ」と大きく書かれた看板が出てきたが、残念ながら桜はすっかり終わっていた。今は閑散としているが、行者野橋のたもとに「花見見物の渋滞の恐れあり」の警告もあったので、シーズンには混み合うのだろう。

橋を渡って15分ほどで、道路の向こう側に「歯ノ辻神社前」と書かれたバス停が見えた。帰り道のショートカットポイントだ。よしよしこれか、とチェックしながら通過する。その先にはなぜか1枚だけ外国向けの四国遍路シールがあった。どこから来る人にどこへの案内をしたいのだろう。謎だ。

神社を過ぎてしばらくすると、前方に「新童学寺トンネル」が見えてきた。全長641m。四国遍路ではこの後も何回か長い長いトンネル(たいてい歩道狭し)を通ることになるのだが、これが記念すべき初トンネルであった。入口に通行者用のボタン(車に「歩行者または自転車通過中」を知らせる)があるのを見るのも初めてだ。もしかしたら全国的に一般的な設備なのかもしれないが、普段の生活圏にトンネルがないので、妙に感心してしまった(出口で振り返って確認してみると、電光掲示板にちゃんと「歩行者あり」の表示がされていた)。

トンネル内はひんやりと涼しい。車が途切れて自分だけになると金剛杖の鈴と山谷袋につけたお鈴の音がよく響いて、このままあの世に連れて行かれるのではないかという異世界感がある。途中で焼山寺がある神山町と童学寺がある石井町との町境を示す看板があった。想い出深い神山町、ありがとう。

トンネルを抜けて少し行くと、おお、へんろシールがあるではないか!しかし、ふたつのシールが別方向を差している…?ちなみに赤いシールは四国遍路全体を通じて使われており、青いシールは別格専用のものである(これを行者野橋の分岐に一枚貼っておいてほしいのだが…)。そして赤い矢印が指し示す方は、明らかに行ったらあかん気がする藪に覆われていた。ここが例の「農機具置き場」への分岐なのかとも思ったが、「Henro Helper」で現在地を見てみると、どうやらその分岐はもう少し先のようだ。

もしやと思ってYAMAPを見ると(ルート外でもコメントはある)、ここでも親切な人が「左に行ったら大変な目に遭ったので右に進んでください」とコメントしてくれていた。ありがとう!!安心して車道沿いを直進した。

今度こそ、左折を示す青いシールが出てきた。そこはロープで閉じられているので戸惑うが、そのもうひとつ向こう、「井戸ポンプ」の看板を越えた先を曲がると、分かりやすく「農機具置き場」に行き当たった。説明通りの光景にほっと安心する。更に進むと「黄色い札」も見つかり、いい感じにショートカットして童学寺の駐車場に着いた。溜め池の横を通って山門の方へ近づいていくと、お寺の方から風に乗って風鈴の音が聞こえてくる。ひとつやふたつではない、大量の風鈴の大合唱だ。昼過ぎから強まりだした風の勢いはピークに達していて、元気に鳴りまくっているようだ。

13:15、童学寺の山門に到着した。すだち庵からは15.7km、6時間弱ののんびりペース。山門はちょっと中国チックな雰囲気で、笑っている顔のようにも見えてかわいい(車のテールランプとかも時々こういう顔してませんか?共感者求む…)。

風鈴の音が鳴り響く中、たくさんのお地蔵さまが並ぶ前を通り抜けてお堂へ向かう階段を上る。 童学寺の本堂は2017年3月に火事で焼失してしまい、かろうじて救出されたご本尊の薬師如来はかつての本堂の隣にある「大聖歓喜天堂」に安置されている。お参りのためその仮本堂の前に立つと、その左側、本堂のあった場所に更地が広がっているのが見えた。強い風がそのぽかんと開けた空間を通り過ぎて全身に吹き付けてくる。かつての姿を想像して切ない気持ちになった。

改めて見てみると納経所も仮設なのだった。お話を伺ってみると、ようやく本堂再建に向けて動き出せたところであり、新しい本堂は山門を入ってすぐのところに建てられる予定とのことだった。お地蔵さまの背後にやけに広く整地されたところがあるなと思っていたのだが、本堂のためだったのか。もともと本堂のあった場所は土砂災害警戒地区にあたり、もう新たな建設はできないのだそうだ。納経開始が7時から8時になったり、お堂の建設にも制限が出たり、お寺といえども現代のワークライフバランスの波や法律の規制に従って生きていく。(※2025.8.25 手斧始めの儀式が行われたようです)

風鈴がすごいですね、この後行ってみるのが楽しみです、と言うと、今日はすごく鳴っているが、風のない日は風鈴の存在に全く気がつかずに帰ってしまう人もいるんです、とのことだった。もったいない気もするが、風鈴のある回廊は大師堂の更に奥にあるので、確かに気づきにくい。ちょうどそんな話をしていたところで、その回廊の方からパリーンと何かが割れる音がした。今日は今日で、風が強すぎる…。

納経を終えたら、お待ちかねの風鈴の回廊に向かいつつ、境内の探索だ。童学寺はその名のとおり、弘法大師が幼少の頃にここで学んだと言われているお寺で、学業成就の寺でもある。大師はここでいろは歌四十七文字を創作して子どもたちに教えたとも伝えられており、新しそうな「いろは大師」の像があった。

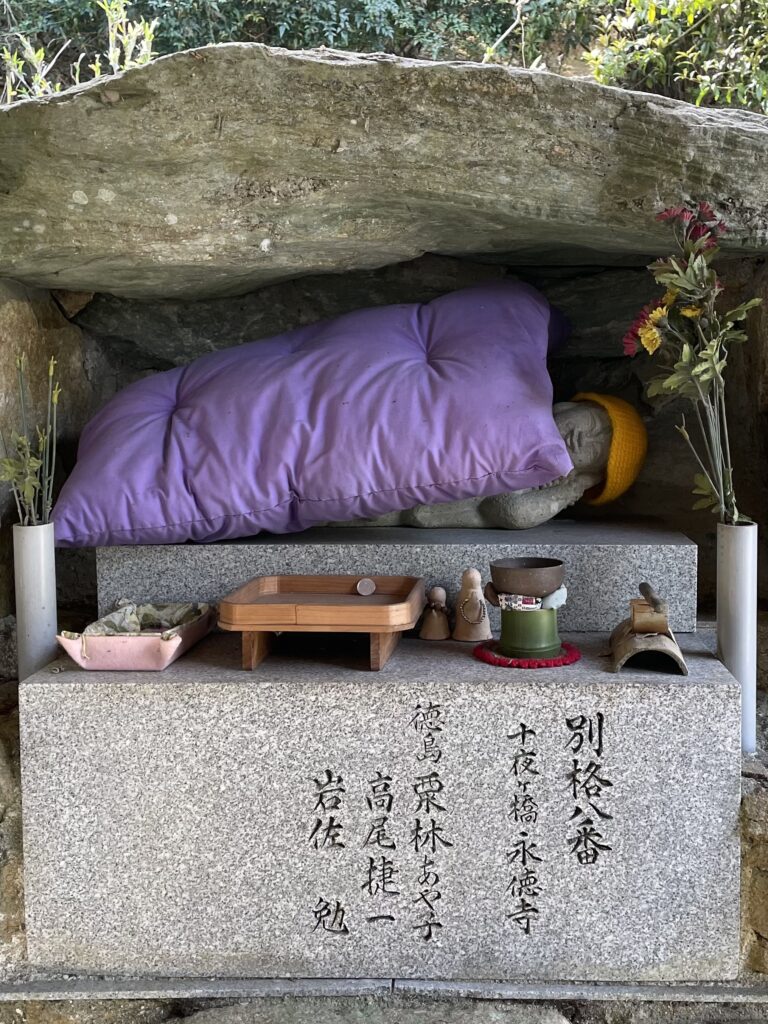

境内には三十三不動尊、別格二十霊場、八十八箇所霊場とお砂踏みが3箇所もあって、ご利益てんこ盛りである。このうち、一番奥の八十八箇所霊場のお砂踏みの回廊が風鈴回廊になっている。 順番に巡っていって、藤棚の向こうにいよいよそれが見えてきた。立派な藤棚はまだ咲き始めで、残念ながらもう一週間早いという感じ。藤の写真を撮っているおじちゃんがいて、割れ物の様子を見に来たお寺の方に「花瓶が落ちちゃってるよー」と話しかけていた。どうやらご近所の方のようだ。

風鈴回廊が綺麗すぎて動画をたくさん撮ってしまい、スマホのストレージがまた大変なことになってしまった。撮る端からクラウドに上げては消しての自転車操業状態だ。浮かれてないでそろそろ次へ向かえとのことかもしれない。最後にもう一度回廊を通っていこうと思って入口に戻ると、ちょうどそこに来たオートバイ旅のおじさんに「お遍路姿撮ってもいいですか」と言われ、後ろ姿で去っていくシーンのモデルに抜擢された。そのまま山門に向かって画像はもらっていないので、良き感じだったことを祈るのみである。

【13番札所・大日寺(だいにちじ)】本尊:十一面観音

14:40、童学寺を出発する。風鈴にフィーバーしすぎて、なんと1時間半も滞在してしまった。13番大日寺までは5.6km、あまり悠長に歩いていると納経時間ギリギリになってしまう恐れがある。

溜め池の横から竹林を通って農機具置き場、トンネルと行きと同じ道を戻って、「歯ノ辻神社前」のバス停のところで左に曲がる。この行き方を教えてもらうまでは何も考えずに行者野橋(右岸)まで戻ろうとしていたのだが、よく考えれば途中までそのまま左岸(県道123号線)を辿った方が距離が短く済むのだった。そのうえで更にショートカットを教えてもらったので、かなりの距離を稼げている。別格霊場の情報を教えてもらうためにイレブンさんに泊まったのは正解だった。

神社を過ぎるとそれらしいガードレールの切れ目があり、そこを下りる指示のへんろシールもあった(しかし、そもそも神社前のバス停のところに何も矢印がないのだが…?「ここにたどり着くまでにもっと案内するところあるでしょー!!」は、もはや別格あるあるである)。左岸ルートへは車道だけを通っていくこともできるが、それだとV字型に大きく迂回して戻ってくることになりロスが大きい。そこで神社前から一瞬だけ山林を下っていくとV字を∇のよう結ぶことができ、450mほどショートカットできるのだ。

…のだが、ショートカットの遍路道はほとんど通る人がいないらしく、落ち葉がふっかふかに積もっていて、事前に知っていなければ道と分からないくらいだった。足を踏み入れてみると落ち葉の層が厚すぎて地面に届く感触がなく、踏ん張ろうとすると却って葉っぱ同士がスルスル滑って尻もちをつきそうだ。距離は20m足らずで下の道路は見えている。…えーいままよ、と地面を諦め、表層を泳ぐように一気に下りきる。「ふおおおおぉ」と変な声を出しつつ、ウォータースライダー状態で下の道路に着地した。

無事に県道123号線に降り立ち、鮎喰川を右に見ながら大日寺に向けて進む。この道は細いが通る車もなく(通勤時に抜け道に使われていそう)、快適だ。ほどなく徳島市に入ったが、市街地が近づいているというのに川の水はどこまでも透明で底の石がはっきり見える。

ちなみに、先程滑り降りてきたショートカットの道は驚くべきことに「Henro Helper」にちゃんと載っている。四国遍路を歩いている間、何回「あなたは何でこんな道を知っているの?」と問いかけたか分からない。赤ラインは幹線道路、黒は1.5車線道路、青は山道、緑は緑道、紫はヤバい道、と色分けも分かりやすい(さっきの道は紫だった)。海外製のアプリを越えられる日本のおへんろアプリがないのが悔やまれる。(※ほとんど地名なので英語でも問題なかったが、2025.8.12に日本語版が出たようです)

15:50、「入田春日橋」を渡って鮎喰川の右岸に戻り、大日寺へのもともとの遍路道(県道21号線)に復帰した。ここにはなぜかへんろシールがあるのだが、恐らく童学寺から来た人用ではなく、延々と左岸を下りてきた人に大日寺への最終の渡河ポイントを示すためのものと思われる(もうひとつ先に潜水橋があるが、イレブンオーナーさんのHP「とある歩き遍路の道しるべ」にて、道が不明瞭のため回避すべしとの情報あり)。

橋を渡ってすぐ雨が降り出した。そういえば16時頃から雨予報だったか…。予定ではもう大日寺に着いているはずだったのだが、おかしいなあ(←童学寺で遊びすぎだ)。それにしても、ついさっきまで青空が見えていたというのに、四国の天気は本当に急に変わる。改めて予報を見てみるとこれから1時間は止みそうにもく、雨足も強まりそうだ。諦めて、閉まった店舗の軒先を借りて雨支度をする。せっかくザックカバーを乾かしたのに、また被せることになった。そして歩くこと30分、車道沿いのカーブを曲がった先に大日寺の山門が現れた。16:20到着。

大日寺は交通量の多い県道沿いに建っている。こんなに道路の際にある札所は初めてだった。とても立派な宿坊の建物があったが、残念ながら今は受け入れしていない。実は焼山寺にも宿坊があって、コロナの前までは泊まれたらしいと聞く(あの山で迎える早朝の空気は素晴らしかったことだろう)。人手が少なくなる中で宿坊の運営は切り盛りが大変らしく、ここ数年でどんどん閉業になっていて寂しい限りである。

昨日に引き続き雨の中のお参り。時間も遅いため辺りは暗く、本堂の吊灯篭には明かりが灯されていた。大日寺は「大日」という名前がついているのに、ご本尊は大日如来ではなく十一面観音である。これは明治の神仏分離令まではお向かいの一宮神社と一体を成していて、そちらの本地仏が十一面観音であったためだ。札所も神社の方だったらしい。分離令とともに札所の役割とご本尊は大日寺へ移り、弘法大師作とされる大日如来は脇仏として秘仏となっている。大きな馬の像があるお向かいの神社も気になったのだが、時間と天気の関係でお詣りは明日にすることにした。

納経所の方が地図を示しながら明日(14番常楽寺)の最短ルートを教えてくれた。地図と納経帳が雨に濡れないように荷造りしていると、今日泊まる予定の「かどや旅館」のおかみさんから電話の着信が。雨は降り出すし、すだち庵から出発しているにしては到着が遅いしで心配してくれたのだ。大日寺でお参りを終えたところだと告げて安心してもらう。山門を出て、道路沿いを旅館に向かい… 見当たらなかったのでここにはないものと思っていた鐘撞堂が境内の隅っこにあるのを発見してしまった。うお…

本日のお宿に到着!

今日のお宿「かどや旅館」さんは大日寺から徒歩30秒、道路を隔ててすぐ隣である。16:45、チェックイン。三階建ての建物は階段も広くしっかりしていて、ヨレヨレの足にはありがたかった。案内してもらった「梅の間」は六畳に板の間もあって、今までのお宿で一番広い部屋である(そういえば、二階に上がるというのも初めてかも)。

お風呂は面白いシステムだった。広い浴槽だが追い焚き機能がついていないので、入った順に自分でお湯を足していって温度を保ち、あとの人ほど深くなっていくやり方だ(説明があったわけではないのだが、こんな感じで入った。最初お風呂の蓋を開けたらお湯がすごく低くてびっくり笑)。今日の道はゆるやかモードだったが、やはり昨日の焼山寺でだいぶ膝がやられているので念入りに足をほぐす。お風呂から上がる頃には雨もすっかり上がっていて、脱衣所の窓からはユキちゃんが泊まっている「名西旅館」さんが空き地を隔ててすぐ隣に見えた(実は昨日の夜に代理で予約をしたのはココ)。

洗濯をセットしたら、部屋に戻ってひと休憩である。部屋が広すぎてどの壁にくっついたらいいかうろうろした結果、隅っこの衣紋掛けの下に落ち着いた。トナリさんからLINEがきていて、太龍寺のロープウェイから見た絶景の写真を送ってくれた。歩きの自分はこの光景は見られないので、両方見られることになり(見れるはず笑)得した気分になる。

18:00、お待ちかねの夕ごはん。食堂には男性お遍路さん3人と自分の4人、ほかには飛び込みの海外からの宿泊客が1組あるようだった(飛び込みは素泊まりになる)。こちらの息子さんは日本料理の料理人とのことで、こだわりの食材のオンパレードにご飯が進む。地元のものというお米がおいしすぎて、おかわりを2回。おかみさんはご飯をよそいながら、長らくお米を仕入れていたところが店じまいしてしまって次を探すのに苦労した話や、宿泊事情の変遷など色々な話をしてくれた。

宿泊客の変遷の話は興味深かった。高度経済成長期は団体ツアーの全盛期で大部屋や大広間があることが求められたが、バブル崩壊以降は個人客が増え、部屋を区切ったり、食堂を小さいダイニングに変更したり。最近は人手不足でバスの運転手さんがおらず、そもそもツアーを組むことが難しくなっているということだった。外国の人が増えているのではと思ったが、コロナ明けの2年間に一気に増えたものの、最近は「焼山寺をクリアしたらそのあとはバスで廻る」というのがトレンドらしく、大日寺周辺の宿にはインバウンドがほとんど来なくなってしまったそうだ。最近は流行りもすぐに変わってしまい、人の流れがさっぱり読めない。そんな中でもなんとか対策しながら遍路宿を続けてくれていることがありがたかった。

お遍路の夜は早い。19:00にはお開きになってそれぞれの部屋に戻り、明日の準備にかかる。しかし夕食のときに財布を持っていなくて宿代の支払いを後で持っていったり、乾燥機の分の小銭がないのに気づいて両替を頼んだりと段取りが悪く、片付け中のおかみさんに何度も奥から出てきてもらうことになり手間をかけてしまった。申し訳なし…

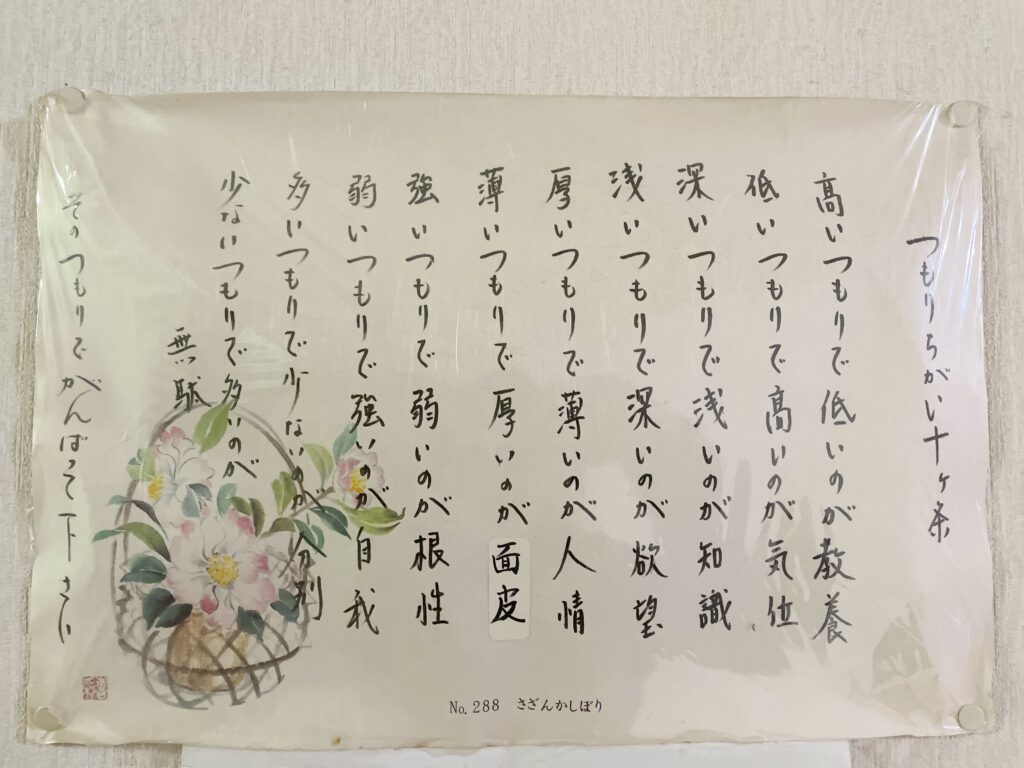

部屋には浴衣を用意してくれてあり、せっかくなのでそれに着替えてゆったり過ごした。気温は8℃と寒く、羽織が役に立った。明日は札所4箇所、例によって納め札を量産しておく。余裕をもって5セット、10枚書くと地味に大変だ(納め札は出発前に家で全部書いておく派と、毎日翌日の分を書いていく派に分かれるらしい。私は後者)。今日は写真が多すぎてクラウドへのアップがなかなか終わらなかったので、寝ている間にスマホちゃんに頑張ってもらうことにして、人間のほうは早々に眠りについた。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m