桜の楼門へ至る道、それは「へんろ転がし」の序章

別格1番霊場・大山寺(たいさんじ)、さっそく四国の山の洗礼を受けた。別格霊場には山寺が多く、この後もなかなかハードな道のりを行くことになるが、まるでそのジャブとでもいうかのようなステキな山道&階段だった。

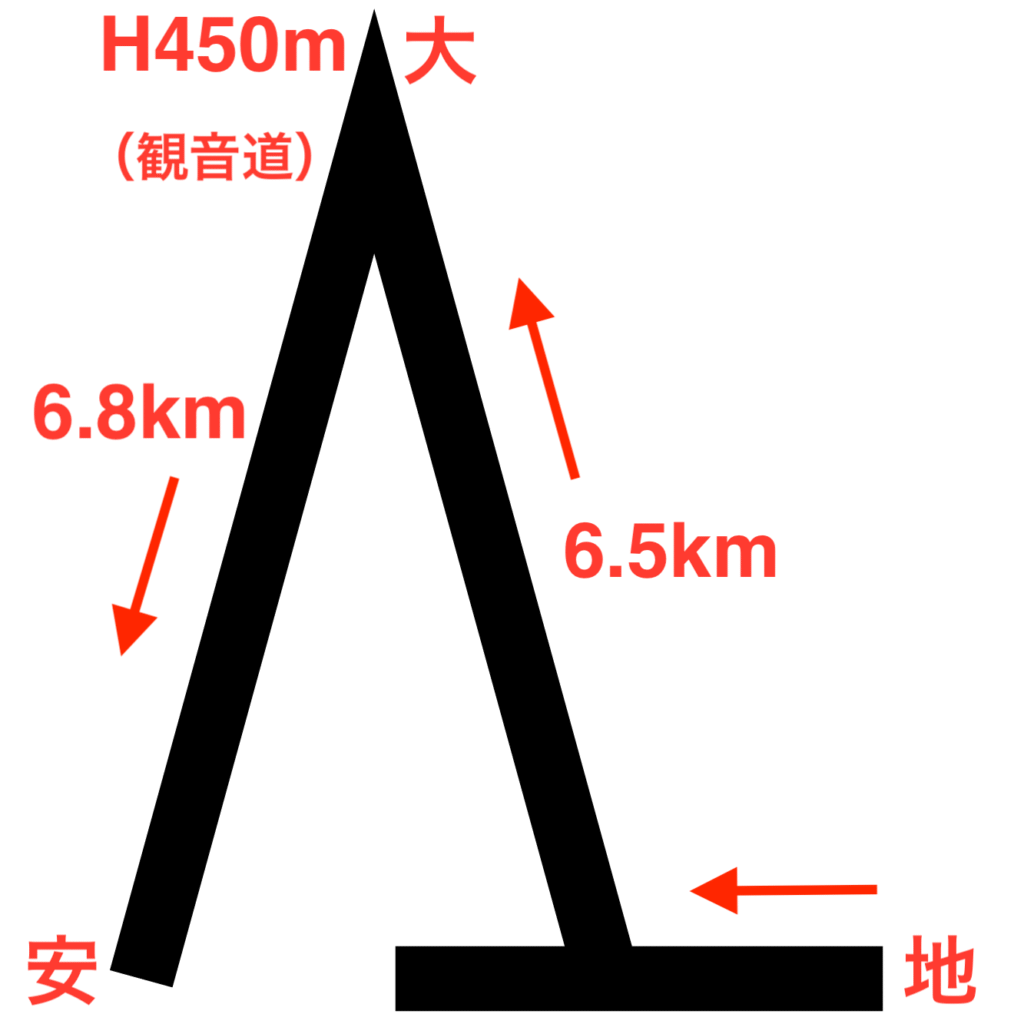

大山寺から6番安楽寺方面へ降りる道(観音道)の入口についてYAMAPのコメントに救われたので、潔くプレミアム課金することに決定。この後は、へんろみち保存協会の地図(通称「黄色い地図」)、昨日教えてもらったHenro Helper、YAMAPの3本立てでルート確認するようになった。

| 日付 | 2025.04.11(金) |

| 天候 | 曇り(12℃〜22℃) |

| 行程 | 別格1番大山寺〜7番十楽寺(32,418歩/17.5km/↑645m↓606m/10h) |

| 06:00 朝食 06:50「おんやど森本屋」出発 → 別格1番まで 6.5km 08:50-10:00 別格1番 大山寺(滞在70分)→6番まで 6.8km 13:25-14:15 安楽寺駐車場にてお昼ごはん(50分) 14:20-15:05 6番 安楽寺(滞在45分)→7番まで 1.2km 15:30-16:10 7番 十楽寺(滞在40分)→8番まで 4.2km 16:50「越久田屋」チェックイン 18:00-20:00 天然温泉「御所の郷」にてお風呂&夕食 | |

| お宿 | 越久田屋【 個室食事なし ¥5,000/7部屋/15:00〜 】 (4/2 9:35 tel予約) |

| 費用 | 食 費 ¥1,330 納経料 ¥300✕1寺、¥500✕2寺 念珠等 ¥1,150(女玉 ¥400、別格霊場納め札 ¥100、十楽寺干支守り ¥650) 温泉代 ¥500 洗濯代 ¥300(洗濯¥100 ¥乾燥200) 宿泊費 ¥5,000 合 計 ¥9,580 |

【別格霊場あれこれ】

・基本的に別格霊場へ向かう案内看板はないと思っておいたほうがよい(大山寺への登りは例外的に案内豊富)。

・ほとんどが車お遍路さんであり、歩き道で人に会うことは稀。山道に至っては貸し切り状態!

・別格霊場に限らず、山寺に登るときにはYAMAPかヤマレコなどの山アプリがあると安心(足跡機能やコメント投稿があり、道迷いの防止、危険箇所の回避ができる)。

【大山寺あれこれ】

・大山寺の山門から境内へは約250段の怒涛の階段がお出迎えしてくれる。

・大山寺には自動販売機がない。必要な場合は納経所の方にお水をお願いしてみよう。

・「Henro Helper」に「観音道」(大山寺からの下り遍路道)は記載されていなかった。本堂の左手に入口あり。

2日後の雨を気にしつつ、出発の準備

5時半、起床。朝起きて一番にすることは天気予報のチェックである。昨日の夕方から降り出した強めの雨は、明け方にはすっかり止んだようだった。今日の夜遅くにも雨予報が出ているが、歩いている間はひとまず大丈夫そうだ。

もうひとつ、ずっと気にしていることがある。13日の日曜日、12番焼山寺に登る日の天気だ。0時〜14時に雨、総雨量34mm。焼山寺への遍路道は「へんろ転がし」として有名な急登なのだが、日付が変わる頃から登り終えるまでの時間帯がドンピシャで雨予報なのだ。これって行って大丈夫な雨量なのだろうか?2日前にチェックした時は51mmになっていたから、それよりはマシになってきている、けど…。

構えすぎずに起こることを楽しもう、と昨夜心に刻んだものの、それと無謀とは異なるので、怪我や遭難の恐れは前もって回避しなければならない。今日これから向かう予定の別格1番霊場・大山寺(たいさんじ)の日程を2日目にしたのもそこに繋がっている。この遍路旅で心がけていたことのひとつが、「15時半(遅くても16時)には峠道を抜けられるように行程を組むこと」だ。どんなに日が長い時期でも、これくらいの時間を過ぎると山の雰囲気は一気に不気味なものに変わる。そこを焦って下山しようとすると、足を踏み外したりして余計に怪我のもとになる。午後から峠に入るのは余程のことを除いて避けるべし、なのだ。

1番霊山寺からスタートして大山寺への往復をしてから(山の上に宿泊できるところはないので登ったら下りてくるまでがセットである)6番安楽寺に行くとなると約25kmの道のりとなり、山道込みでこの距離は自分の足では難しいと判断したこともあるが、それよりも午後に山に登りたくないという思いがあったので、早く着きすぎるかもしれないが5番の地蔵寺までで切り上げる計画にしたのだ(結果的に全くもって早くも何ともなかったのは前述のとおり。そこまでにしておいて本当によかった…)。

それはさておき、6時からは朝食である。この時間に朝食を頼んでいたのは私とユキちゃんの2人だけだった。ユキちゃん、初めての納豆に挑戦。まあまあいけるクチ?お互いが使っている地図を紹介しあったりしながら今日一日の活力源をしっかりいただく。彼女の使っている地図は「みんなでつくった遍路地図」というもので、3冊分冊で嵩はあるものの、説明が丁寧で分かりやすそうだった。歩き終えてから読み物として読んでも楽しいかもしれない。

ごはんを食べたら手早く(当社比)荷物を整え、6:50にお宿を出発。ちょうどユキちゃんと一緒になったので、宿の前でおかみさんにツーショットを撮ってもらった。写真を送るため、LINEを交換する。地蔵寺の写真を撮ってから行くという彼女と逆方向に別れ、今日の最初の目的地である大山寺を目指して歩き出した。地図によるとしばらくは安楽寺への道と同じルートを歩き、2kmほど進んだところで右手(山手)に分岐するようだ。イメージは針葉樹林の地図記号。

すでに満開を過ぎていた桜は昨晩の雨で半分くらい散ってしまったが、雨上がりの里山はしっとりと色味を増して、まさに春爛漫。植物や動物、あらゆるものが冬の眠りから目覚めて生命を謳歌しているような、春から初夏にかけては一年のうちで一番好きな季節だ。

期せずして、「へんろ転がしプロローグ」(地蔵寺〜大山寺 6.5km)

しばらく進むと、小さな弁天さまの祠とおへんろ休憩所(ベンチは座ったら壊れそうだった)、そして大山寺に向けて右へ分岐する看板が見えてきた。ここからいったん八十八箇所霊場のルートを離れて、山の方へと向かっていく。要所要所に大きな看板が設置されていて、迷うことはなさそうだった。しかし、のちのちその他の別格霊場に行くにつれて(というかむしろ大山寺からの下り道ですでに)、地蔵寺から大山寺への道案内は破格の分かりやすさだったと判明する。

別格霊場を歩いて行ってみようかなと思っておられる皆様にお伝えしておきます。

別格霊場への案内看板はありません

それぞれに何らかのツールを駆使して辿り着いてください笑。

もう少し正確に言うと、いわゆる旧遍路道(山道、峠道)への入口の案内はそれなりに分かりやすく出ており、そこからの山道区間に掛かっている「へんろ札」も八十八箇所の山よりは少ないかもな、程度には設置されている。想像するに、そこで迷ったら遭難するからである。しかし、そこに至るまでの住宅地や舗装道路区間には絶望的に案内がないのだ。時々思い出したように矢印シールが貼ってあって、「いやだからここまでの道よ…」と何度つっこんだか分からない。

そこで「Henro Helper」なのである。弁天さまの分岐に差し掛かった時、昨日教えてもらったアプリをさっそく開いてルートを確認してみた。こういうツールの何がいいって、まずは拡大できることである。老眼に紙の地図はきつい。歩いている途中に本を取り出すのが面倒なので当日歩く部分のページを写真に撮ってはいたのだが、それを拡大しても細かい部分はもやっとしたままでよく分からないので、拡大すればするほど細かい道が表示されるデジタルツールはとても助かるのだ。アプリの地図上には直進する安楽寺への道、そして右に分岐する大山寺への道が黒いラインで示されており、自分がその分岐点にいることがGPSの青い◯ではっきりと分かる。これは便利だ。分岐で時々アプリも確認しながら進んでいく。

ちなみに、もともとGPSのログをとってみようと思ってYAMAPのアプリもダウンロードしていた。YAMAPには登山道だけでなく、「四国遍路シリーズ(1~21)」があるのだ。しかし悲しいかな、そこには別格霊場へのルートは示されていない。八十八箇所霊場だけなのだ。ただこちらには「足跡機能」というものがあり、過去にYAMAPユーザーが辿った軌跡が黄色い点々になって示されているので、拡大して目を凝らせば道を確認することはできる。

さて、親切な(※今だけ)案内看板と「Henro Helper」に導かれながら、徐々に目の前の山へと近づいていく。両脇に見える景色は住宅地から畑へ、そして果樹園へと移り変わり、徳島自動車道の高架をくぐって(これ何度目だろう)しばらくすると、民家も途切れて離合の難易度が高い林道の雰囲気が強まる。そして、ついに車道と別れて右に分岐する「歩きへんろ札」が現れた。お待ちかね(?)、山道区間の始まりである。

歩き道に入ってまず思ったことが、「茶色!!」である。

普段登山をしないのでよく知らなかったのだが、樹木の生い茂る道は下草があまり生えておらず、岩や粘土っぽい土がむき出しである。そして木々が落とす大量の落ち葉で埋め尽くされており、それらの茶色と黒々とした木の幹が視界のほとんどを占めている(緑の樹冠は敢えて上を見上げないと見られない)。管理された針葉樹林なら尚更であるが、広葉樹の森であってもそれは同じだった。開けたところは多少低木の若葉が見られるが、そこではどちらかというと元気いっぱいのシダたちとの戦いとなる。「花咲き乱れ、新緑爽やかなトレッキング」は高原など草地でのものであり、「山」はいつでも鬱蒼と包まれているのだ。

分厚い落ち葉の絨毯をガサガサと踏みしめながら、「いや、山やん」「めちゃ山やん」を連発しながら次第に傾斜を増す道を登っていく。時々靴の下で葉っぱ同士が滑ってずり落ちそうになり、「ふおっっ」と思わず声が出る。あまりにもひとりきりなので、途中で年賀状のネタ写真を撮ろうと思いつき、休憩がてら自撮り祭りを開催した。荷物になるが、三脚にもできる自撮り棒を一応持ってきていたのだ。

カメラのタイマーをセットしては小走りに走り去り(そして滑る)、ポーズを試行錯誤すること数回。山の神様が見ていたら「こいつ何やってるんだ」と思われたに違いない。

ひととおり遊んでから山登りを再開する。昨日歩き始めた初心者おへんろだが、さすがに「何かこれ、けっこう本気のやつっぽい…?」というのは肌で感じた。道の傾斜もそうだが、ここには圧倒的に自然しかない。昨日歩いた古道は人の住んでいるエリアのへりをなぞる感じで木々の向こうに車や街の気配が常に感じられたのだが、この道は次第に人里を離れ山は深くなり、気がつくと鳥の声と自分のぜいはあいう呼吸しか聞こえなくなっていた。そんな中でも時折、かつては農作業でもされていたのかと思われる少し開けたところもあって、おや、プラスチックかなにかの切れ端が落ちている。…と思ったところで、

「 ぅひいっ…?! 」と漫画みたいな悲鳴を上げてしまった。

え、ヒト…っ???

いや違う、首から上だけのマネキンだ、錆びているのに瞳がやけに爛々としている。冗談抜きで寿命が縮んだ。歓迎なのか嫌がらせか、誰が、いつこんなものを…???札所のホラー小僧さんじゃないけど、これこそ夜に会ったら泣く。いや、朝8時だけどもはや泣いた。心臓に悪いのでホンマやめてください…

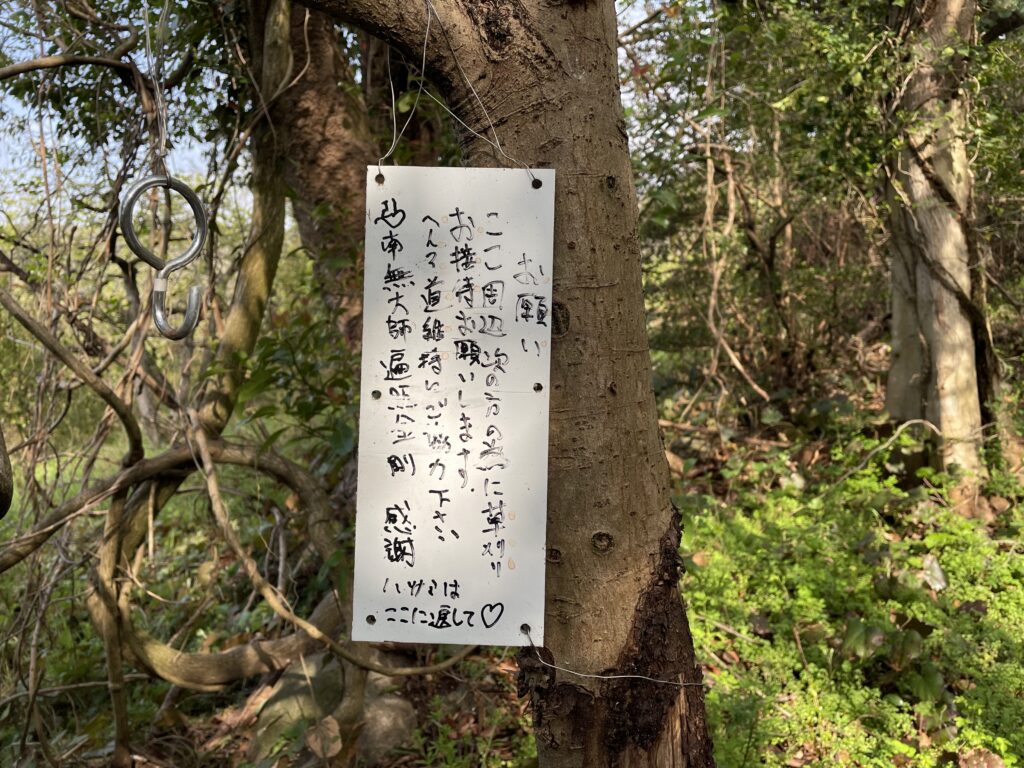

ちなみにこのマネキンから10mほど進んだところに、これまたこの後よく見かけることになる「草刈りお接待のお願い」看板が下がっていた。「ハサミはここに返して♡」はこのマネキンさんからのお願いメッセージなのだろうか。そしてハサミはどこにも見当たらなかった。あああ…。

動悸を鎮めつつ小道を進んでいくと、飲みかけのカフェオレのペットボトルが落ちていた。誰じゃあっ、こんな山奥にこんなもん捨てていくのは。遍路道を歩くおへんろは「へんろみち保存協会」の現地活動員でもある(歩くだけでも道が廃れゆくのを防ぐ一助になる)。せめてもの保全活動としてそいつを拾いあげ、ゴミ箱が見つかるまで携行する。うう、どの指で持てば金剛杖と一緒に摑めるのだ、これは…。しかしそこで悪戦苦闘していたおかげでマネキンショックが少し和らいだ。

そうこうしつつ、マネキンから5分ほど歩いたところで先ほどお別れした林道と再び合流した。見覚えのある「大山寺」の白い看板。そう、これは車用の案内看板だったのだ。しかし、このうねうねした細い道を車で上っていくのもなかなか大変そうである。別格1番は車お遍路さんにとっても難所なのだ。

しばらく車道を登っていくと、白木も真新しい「八丁目休憩所」が現れた。「上板町いやしの道 ベンチ・サイン部会」。こうやって道中を整備してくれている方々がいるおかげで歩けているのである。大山寺仁王門まではあと2kmと書かれていた。

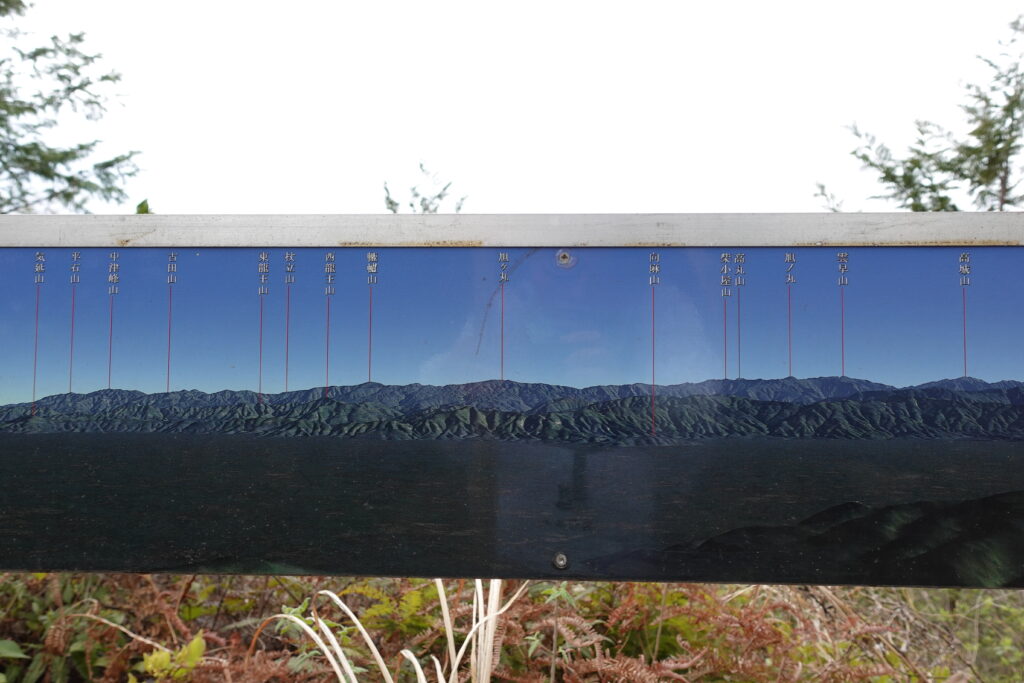

休憩所を過ぎて最初のカーブで再び山道へ。先ほどに比べて森の密度が薄まり、山頂が近づいている気配がした。落ち葉も少なくなり、石ころ道のようなかんじ。山椿が点々と散る明るい道を20分程歩くと、ぽっかりと視界が開けた。標高は400mほど、振り返ってみると眼下には霞む徳島平野、そしてその向こうにあさって登るはずの焼山寺山に連なる山々が見えた。

【別格1番霊場・大山寺(たいさんじ)】本尊:千手観音

そのまま三たび車道に合流し(車道の方もかなり大詰めの細さ)、10分ほど歩いたところで、ついに…、ついに、山門が見えてきた。大山寺は四国三十六不動霊場でもあり、不動霊場ではそれぞれ「◯◯童子」がお出迎えしてくれる。ここは矜迦羅童子(こんがらどうじ)と書かれていた。石灯籠を彩る桜の絨毯があまりにも綺麗で、ため息が出る。時刻は8:50。麓で最初に車道と別れ山道に入ってから1時間あまり、地蔵寺前のお宿を出発してちょうど2時間が経っていた。

大山寺はとても古いお寺のようだった(実際、西暦500年頃の開山と伝えられ、阿波仏法最初の道場とされているらしい)。山門は屋根一面が防水シートに覆われ、一見して老朽化が著しいのが見て取れた。勇壮な木造の仁王さまもすっかり彩色が剥げ落ち、目のところなどは穴が空いてしまっている。一礼して門をくぐり…、あ、なんかやばい階段見えますね

階段そのものが消失点ってことあるんですね…

金剛杖を頼りによろめきつつ、休憩しつつ、優に200段は登っただろうか。やっと平らなところに出てほっとする。

って、まだ登るんかーい

最後のひとふんばりと思って鐘楼門まで登りきる。山の上ではちょうど桜が満開で、年代を感じさせる立派な楼門を背にその花びらがはらはらと舞い落ちる様に、思わず「うわあ…」と感嘆の声が漏れる。見上げながら近づいていくと…

まだ階段あるんかーい!!!

…別格1番大山寺は、山門からが怒涛のへんろ転がしだった。焼山寺のことばかり気にしていたが、ここに前哨戦があった。「ゆめ油断するでないぞ」とどこからかお大師さまのお声が…。

ーー境内まで登りきってから見下ろした桜の鐘楼門が、本当に、ほんとうに綺麗でした。(記憶がないけど多分撞き忘れた)

ひと呼吸整えていると、車お遍路の御夫婦がちょうどお参りを終えて戻ってくるところで、歩いてここまで登ってきたというと大いに驚かれた。自分でももはやこれは酔狂かと思い始めている。やはり車で上ってくるのも大変で、納経所の方によると雪の季節は来られないことも多く、車遍路では別格霊場最大の難所かもしれないとのことだった。なんと、奥様の山谷袋と自分の杖カバーの生地がお揃いで、記念に写真を撮らせてもらう。これかわいいよね。お気に入り。

お参りの前にまず納経所に向かう。1番の霊山寺で言われたとおり、別格霊場用の納め札をここで入手するのだ。目に止まった100枚入りを手に取ると、「50枚入りもありますよ」と教えてくれた。別格霊場は20箇所、1箇所2枚ずつなので50枚あれば十分足りる。半額で済むし、何より必要最小限で軽量化できるのがありがたい。

納経所にザックを置かせてもらい、納め札を書いてから、いざお参りである。ここの手水舎にいる龍はこれまで見た中で一番パンクな感じだった。五円玉の髪飾り?が遠目から見るとパンチパーマかアフロのように見える。

山門から感じた印象のとおり本堂も大師堂も時代を感じさせる古式ゆかしい感じで、特に本堂はちょっと神社のような雰囲気も感じるものだった。正面の龍がかっこいい。本堂と大師堂は回廊で繋がっており、そこにはたくさんの千羽鶴や絵馬が捧げられていて、訪れるのも大変なこの山のお寺にこんなにも多くの参拝者があるのだと驚いた(ちなみに縁結びのお寺らしい)。

納経のあと、納経所の方がコーヒーとクッキーをご馳走してくれた。疲れた体に糖分が沁みわたる…。そして、ペットボトルの水も新しいものに入れ替えて満タンにしてくれた。とても助かる。駐車場の方まで見てはいないが、おそらくこのお寺には自動販売機がなかったと思う。なので、必要とあれば水を淹れてくれるようだ。覚えている範囲では、別格霊場のうちここ大山寺のほか、7番出石寺、13番仙龍寺、20番大瀧寺には自動販売機がなかったように思う。車ですらアクセスが困難なため、メンテナンスが難しいのかもしれない。

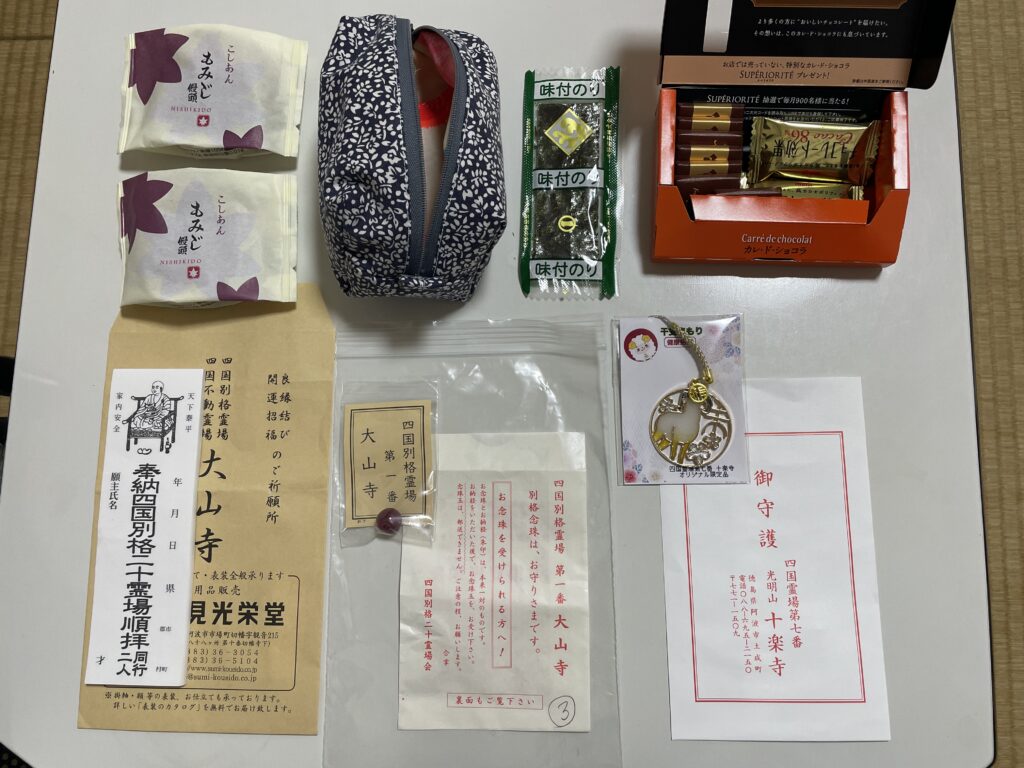

ところで別格霊場に来てひとつ悩むのは、「念珠玉」をいただくかどうかだ。別格二十霊場を参拝すると、各霊場の銘の入った念珠玉をひとつずつ授かることができる。全二十箇寺分と親玉が揃えば、念珠に仕立ててもらえるというものだ。事前に調べてこのことを知ったときは、「荷物になるし、キャンペーンに乗っているようなのもあれだし、納経がいただければ十分かな」と思っていたのだが。…今日の苦労を思う。そして再びここに来られるのかどうかと考える。サイズを考慮して「赤玉(女玉)」をいただくことにした。

観音道(大山寺〜安楽寺 6.8km)

せっかく来たので思う存分ゆっくりしたのち、10:00に下山を開始した。登ってきた道をそのまま戻るのではなく、大山寺から6番安楽寺の方向に向けて伸びている「観音道」という道を下りるつもりだ。納経所の方にそのことを言うと、入口は本堂の裏手にあると教えてくれた。2日後の日曜日に「観音道ウォーク」というイベントがちょうど開催されるそうで、その準備のため先週あたりに綺麗に整備されたところだという。これはグッドタイミング。

さてと、と「Henro Helper」を開いてみると、あれ、観音道らしき表示がない。さっそく頼りまくっていたのにこれは困った(※歩いた道の中では、この「観音道」と高知の西の端「大月ルート」の一部のみ「Henro Helper」には示されていなかった。他は完璧)。とりあえず行ってみようと本堂の裏に回ったが、「短歌の小径」なるものに吸い込まれてしまう。どんどん本堂の奥へ登っていく感じで、雰囲気的にこれではない。少し焦りが生まれる。YAMAPではどうなってるんだろう?ヒントがないかと開いてみる。

ーそこにコメントがあった。写真つきで「本堂の左手に観音道の入口があります」と。いったん本堂のところまで戻り、そこに写っている看板を探す。…あったあ!道が入口からすぐ急勾配で下がっていて先が見えなかったのと、境内側から向かうと看板が向こうを向いており見えにくかったため、気づかず通り過ぎてしまったのだ。

さっそくその入口を下りながら、YAMAPへのプレミアム課金を密かに心に決める。無料会員だと地図が2枚までしかダウンロードできず、まあ試しでいいか…と思っていたのだが、これは使う。ガッツリ使う。命綱その2である。四国では「迷うのも遍路のうち」とも言われるのだが、自分の性格的にそこを楽しめるタイプではないので、迷わず歩けるツールはマストで確保である。

この「観音道」は麓の和泉寺(わせんじ)と大山寺を結ぶ古くからの参道で、通る人が減って荒れ放題になっていたのを15年ほど前に地元の方が中心になって復活させたとのことだった。「観音道ウォーク」もその保全活動の一環なのだ。観音さまも33体のうち25体が発見され、道中を見守ってくれている。

道を入って5分ほど歩くとさっそく1番目の観音さま「如意輪観世本菩薩」が出迎えてくれた。この山の頂上(標高691m)へ向かう分岐もあり、「短歌の小径」のほかにこちらからも奥の院へ行けるようだ(スルーしました)。その後も次々と現れる観音さまを数えながら山道を下っていく。台座には缶コーヒーが供えられていたりして、今も地元の方がお参りに来ている様子が伺えた。こちらの道は行きに登ってきたものと雰囲気が異なり、沢があちこちに流れ岩場が多く、勾配もきつい。湿った土の中からグッ、グェ、と蛙の鳴き声が聞こえる中、足を取られて転げ落ちないよう慎重に下りていく。

歩いているうちに、イベント直前にこの道を通ることができた幸運を噛みしめる場面に幾度となく出くわした。なだらかな平地の部分は葉っぱがきれいに避けてあり土の黒々とした道が見えているが、これが行きの山道のように分厚く積もったままだったら正しい道を見分けるのは困難なように思われた。また急な傾斜にかろうじて細い道が続いているので、場所によっては谷側の足に体重を乗せると靴の下でさらさらと斜面が崩れる気配がするのだが、山側に足がかりとなる階段様の穴がしっかりと掘り返してあって、これに体重をかけながら難所を乗りきることができた。安全に山を抜けられるように、なんだか天が味方してくれているようだ。

2回ほど車道と交わりつつ(道沿いに簡易トイレも設置されていた)、「子育て地蔵尊」の祠を過ぎると21番の聖観音さまが現れ、入口の案内看板に書かれていた通りそこからは眺望が望めた。しばし景色をみはるかし、水分補給をして小休憩を取った。

ここで冒頭に書いた通り、みちしるべの妙を感じる。「安楽寺」って全然出てこないな…。そう、ここは千手観音を本尊とする大山寺と十一面観音を本尊とする和泉寺を結ぶ「観音さまの参道」、あくまでも登り方面には大山寺、下り方面には和泉寺としか書かれていないのである。そして車道に出てもそれは同じこと。車で大山寺へ向かう場合、帰りは上ってきた道を再び下るので、こちら側には特に八十八箇所霊場へ案内するような看板はないのだった。とりあえず麓に下りるまでは「和泉寺」方面へ向かえばいい、んだよな…?

ともかく進んで最後の山道区間に入る。ここから麓に出るまでの道はなかなかの難所だった。大きめの岩がゴロゴロしており、一部沢の流れと一体化しているような部分や沢を横切って渡るところもあり(大雨の時は危険かもしれない)、何度か道を見失いかけた。えっ、道が消えた?となるたび不安に襲われつつ、目を凝らして「観音道」の札や土が出て歩き道と思われるところを探しながら進む。土地勘がないものだから「イヅミデラってどこなんよー!!(※「わせんじ」でした)」と叫びながら、なんとか道を見つけ出して参道の出口にたどり着いた。ふ、麓だ…。里山だー!

へろへろと人里へと続くアスファルト道を下り、一軒目の民家の角を曲がると、これから観音道を登る人のためにと電話ボックスにたくさんの杖が置かれていた。それを写真に撮っているとご近所のマダムが声をかけてくれ、コーヒーでも飲んでいき、とおうちに招いてくださった。お話を伺っていると、なんとこの観音道の復興の中心となって活動されている「観音道保存会」の方なのだった。おかげさまで無事下りてくることができました!!感謝してもし足りないとはこのことだ。

おうちにお邪魔させてもらうと、玄関の一角が広く取られ、靴を脱がずにそのまま座れる応接コーナーがあった。なんとエアコンまで付いている。初めて見る間取りだった。来客が多いため、スムーズに迎えられるようにと建て替えの時にこのようにしたとのこと。ホスピタリティがすごい。エントランスはマダムの様々な手作り品で彩られており、バッグやポーチもよく作られるとのことで、コロンとしたかわいいポーチをひとつくださった。このポーチは別格霊場の念珠玉を入れるのにぴったりのサイズで、旅の欠かせない「同行者」となった。

お礼の納め札をお渡しして、6番安楽寺へと向かう。玄関口でマダムはさらに道中のおやつにと甘夏も持たせてくれ(皮を剥きやすいよう包丁まで入れてくれた)、優しさの塊のようなそれを抱きしめながら歩いた。

「黄色い地図」には「大山寺下り道」として遍路道が示されているが、YAMAPは当然のことながら「Henro Helper」にも相変わらずこの道の表示はない。そして、ここまで下りてきても安楽寺への道行きを示すものはやはり見当たらなかった。仕方がないので、田んぼの間の細い道をなんとなくその方向へ向けてジグザグと南下していく。途中から「四国のみち」のみちしるべが出てきたのでそれを追いかけることにした。

(※この「四国のみち」のみちしるべは助かる時もあれば惑わせてくる時もあるので要注意である。札所を案内していると思いきや急に別方向の地元の名所案内をしだしたり、やる気のない時は単に矢印が出ているだけのこともある。この時はまさに曲がり角を示す矢印だけ出ていたのだが、頼るものがそれしかなかった。)

普段あまり見ないところに歩き遍路が現れたからなのか、軽トラックのおっちゃんが「安楽寺行くんかあ〜、こっちやで!」と道を示してくれた。四国の人たちはわざわざ車を停めて道を教えてくれたりお菓子や飲み物を渡しに来てくれたり、本当に親切なのだ。そこからなんとか地図に示されている川沿いの道を見つけ出し、土手の上を歩いて車道を渡ると、通常のルートに復帰した。その途端にみちしるべが盛大に現れ、久しぶりの再会(?)にひとりで色めき立つ。その後は豊富なみちしるべの示すまま細い路地を歩いて、無事安楽寺に到着した。

【6番札所・安楽寺(あんらくじ)】本尊:薬師如来

13:20、安楽寺の山門前に到着する。しかし、大山寺を出てから3時間半近く経っており、お宿を出てから水分とお菓子しか摂っていない。まずは休憩だ。立派な宿坊をもつ安楽寺なら絶対に広い駐車場とトイレつきの休憩所があるはず、と踏んで、いったん車道沿いへ向かう。果たして、あった。RVパークもしている駐車場で、ここの休憩所にはなんと洗い場まで付いていたのだ。すばらしい〜!まずは汗でべたべたになった手を洗う。ここならいただいた小夏を食べることもできそうだ。いつも一番にマメができる足の薬指の腹に少し違和感があったので、靴下も脱いで足を乾かした。

ちょうど安楽寺から次の札所に向かおうとしていた車お遍路のおじさまが声をかけてくれ、チョコレートやもみじ饅頭などたくさんのお菓子をくれた。こちらのトナリさんは車で何回か四国を回っており、今回も八十八箇所を通しで巡るつもりとのこと。歩きである私は花の季節を尽く逃してしまったのだが、トナリさんが行く先々から満開の花々や絶景の写真を送ってくれ、花盛りの札所の様子を私も楽しむことができた。

休憩所でしばらく話をしていると、続いてもうひとり女性が手を洗いにやって来た。そして彼女は私を見かけるとさっと車の方に戻っていき、なんとわざわざ苺のパックを持ってきてくれたのだ。今日は食べ物を調達していないので携帯食(SOYJOY)で凌ごうと思っていたのが、急にビタミンが豊富になる。歩き旅の途上で新鮮な果物がいただけるなんて、「有り難い」以外の何ものでもない。

小夏と苺を食べたら、干からびた体が一気に潤いを取り戻した感じがした。小一時間ほど休憩をとり、14:20、再び安楽寺の山門の前に戻る。安楽寺は四国八十八箇所霊場の中で最初に宿坊がある札所として有名で、温泉も湧いていることから宿泊先としてとても人気がある。山号も「温泉山」といい、その薬効から御本尊はもちろん「薬師如来」である。週末ということもあってか着いた時には団体ツアーが2、3組来てお参りをしていた。境内を見たりしてしばらく時間を潰し、入れ替わりに本堂に入る。

安楽寺の本堂は1番の霊山寺と同様、堂内に入ってお参りができる。ご本尊が近くで見られていいのだが、この形式の苦手なところは読経の声がものすごく響くことだ。しかも…しかも、堂内でひとりになれた霊山寺とは違い、ここは本堂の中に納経所があるのである!やーめーてー。団体さんが去り、納経を待つ人もいない状況で、なんだか納経所の人がみんなこっちを見ている気がする…!(←多分気のせい)自分史上最小のささやき声で読経を済ませた。

安楽寺の山門は鐘楼門かつ左右に仁王堂がくっついている変わった形だが、この鐘楼堂は通夜堂になっていることで知られている。野宿お遍路さんは1泊目にここを頼ってくる人も多いようだ。しっかりした階段で2階に上がれるようになっていたので、帰り際に覗いてみた。昼過ぎなので、さすがにまだ誰も来ていなかった。

【7番札所・十楽寺(じゅうらくじ)】本尊:阿弥陀如来

安楽寺から7番十楽寺へは1.2kmほど。15時過ぎに安楽寺を出発し、車1台分くらいの道幅しかない入り組んだ住宅地を通り抜けて30分弱で十楽寺に到着した。こちらの山門も白い台座に真っ赤な楼門で、龍宮城のようなイメージが安楽寺と少し似ている。御手水は現代的な自動水栓で、石のオブジェが印象的だった。安楽寺に続いて宿坊のある札所で、敷地にはビジネスホテルかと思わせる宿泊所が併設されている(HPを見たら自ら「ビジネスホテル」と言っちゃってた)。

山門から境内に行く途中に「遍照殿」という建物があり、この上階は愛染堂になっている。良縁を結びたい場合は左の「縁結口」から、悪縁を断ち切りたい場合は右の「縁切口」から堂内に上る。中には愛染明王とそれにちなんだアート作品がたくさんあって華やかな雰囲気だ。愛染明王が祀られている側の荘厳さと、その対面のアートゾーンのポップさの対比が面白かった。十楽寺はお守りやパワーストーンのデザインにも力をいれているようで、納経所にあった干支守がとてもかわいかったので思わず買ってしまった。

十楽寺は愛染堂のほかに「治眼疾目救歳地蔵尊」という眼病平癒の地蔵尊が有名だったらしいのだが、気づくことができなかった。どうか、ど近眼と老眼が悪化しませんように…。

本日のお宿に到着!

今日のお宿「越久田屋(おくだや)」さんは、7番十楽寺と8番熊谷寺のちょうど中間地点にある。遍路道から少し外れているので、途中でルートを離れて20分ほど北上し、16:50にチェックインした。実は余裕があれば2km先の熊谷寺までお参りしてから戻ってこようかと思っていたのだが、例によってその時間はなかった。そして、次の日熊谷寺に行ってみて、そうしなくてよかったと思った。熊谷寺の境内はものすごく広かったのだ。無理をして向かって納経時間ぎりぎりに着いていたら泣きを見るところだった。

案内された部屋は昭和を思い出す畳の4畳半。「わ〜、個室だあ」と思わず声に出すと、「おやドミトリーの方がよかったですか?」とオーナーさん。いえいえいえ(笑)。この宿は素泊まりのみなのだが、近くにレストラン併設の日帰り温泉施設があり、車で送迎をしてもらえる。温泉の割引チケットを購入し、さっそくお風呂セット一式を準備して出発!途中でコンビニにも立ち寄ってくれたので、明日の食料も調達できた。非常に助かる。往復も大変だろうに、一組一組希望の送迎時間を聞いてくれて、とても細やかだ。

「天然温泉 御所の郷」は徳島自動車道の土成インターチェンジの近くにあり、道の駅とスーパー銭湯を足したような施設で、金曜日の夜ということもあって大勢の人で賑わっていた。物販コーナーには地元のお土産や産地直売品がずらりと並べられており、レストランも盛況である。

奇数日の女性風呂は「和の湯けやき」。広い浴槽にゆっくり浸かり、水風呂もあったので温冷浴をして特に膝から下の疲労回復に努める。せっかく四国なのでうどんと迷ったが、エネルギー補給のため夕ごはんは唐揚げ定食にした。体が濃いものを求めていたのか、人生で初めて付け合わせのマヨネーズを全部使い切って食べた。

お宿に戻るとさっそく洗濯である。ランドリーコーナーは外回りにあり、その横で自転車お遍路のおじさまが相棒のロードバイクのメンテナンスをしていた。北九州から来たMさん、四国は5回目。四国に限らず全国の霊場巡りをしており、これまでに百観音(西国三十三箇所、坂東三十三箇所、秩父三十四箇所)や千箇寺参りなどを満願したとのこと。特に千箇寺参りは北海道から鹿児島まで広範囲に亘り、全部回るのに11年かかったという。すごっっ。四国を何百回と回っている人もいるというし、それこそスペインを毎年のように訪れる人もいるので、巡礼の旅は何度も行きたくなるような人を惹きつけるものがあるのだろう(現に自分も3回目である)。

久しぶりの個室だったため、荷物を詰め直したり、使い勝手のいいように配置をいろいろ試したりしていたら2時近くになってしまった。明日は札所を4つも回るので、納め札だけは書き足しておかなければ。お礼にお渡ししたり、札所以外にもお参りすることがあって納めたりするので2セットは多めに書いておく。明日は早く寝よう。

ーーそれにしても、である。

四国巡礼を始めてさっそく起こるミラクルの数々に感嘆する。

序盤の大きな出来事といえば、やはり「Henro Helper」を教えてくれたワイスさんに出会えたことだった。

「遍路宿ドットコム(札所周辺の宿をまとめてくれているサイト)」のお宿紹介にオーナーさんは愛染院の住職さんであると書かれていたので、愛染院でワイスさんに会ったんですよ、と言うと、「おや、彼は今日いましたか?」と返ってきた。昨日の話だと言うと得心したようだった。ーそうか、毎日来ているわけじゃないんだ。よく考えてみればさすがにあそこで連日お接待をしているわけもないのだが、その可能性を全く考えていなかった。

歩き遍路2日目である今日、さっそく助けてもらったアプリ。別格行くなら必須のツール。当然、1日目に教えておいてもらわなければならなかった。そして「1日目」として愛染院を通るのは、その1日前でも1日後でもなく、昨日でなければならなかったのだ。ちゃんと、ヒヨッコが危険な目に遭わず四国を巡れるようにしてくれている。「お計らい」である。

ーーーお大師さま、あんたすごいよ…。

あまりにもこういった意味づけしてしまうのも目を曇らせてしまうのかもしれない。だが、「これはこのままGOでいいと言われているんだ」「今回は辞めておけということだな」となにか大きなものが教えてくれていると思ったほうが素直に受け取れるし、単なる偶然、気のせいだと流してしまうよりも豊かな気持ちになれる。多くの人の思いや願いを受け止めて続いてきた巡礼の道には、人を導いてくれるなにかがあるのだと。

↓「いいね」ボタンつけてみました。ポチっとよろしくお願いします m(_ _)m